刊登日期 : 2024-04-22

說敦煌,常書鴻是繞不開的一個名字。留法時曾被稱為「中國油畫家第一人」的他,放棄大好前途和優渥生活,隻身返回敦煌,成了敦煌研究院第一任院長。

「哪怕以後為它死在這裏,也值!」常書鴻與莫高窟一眼定情,從此便在大漠中做了一輩子的「敦煌癡人」。

巴黎求學 「中國油畫家第一人」

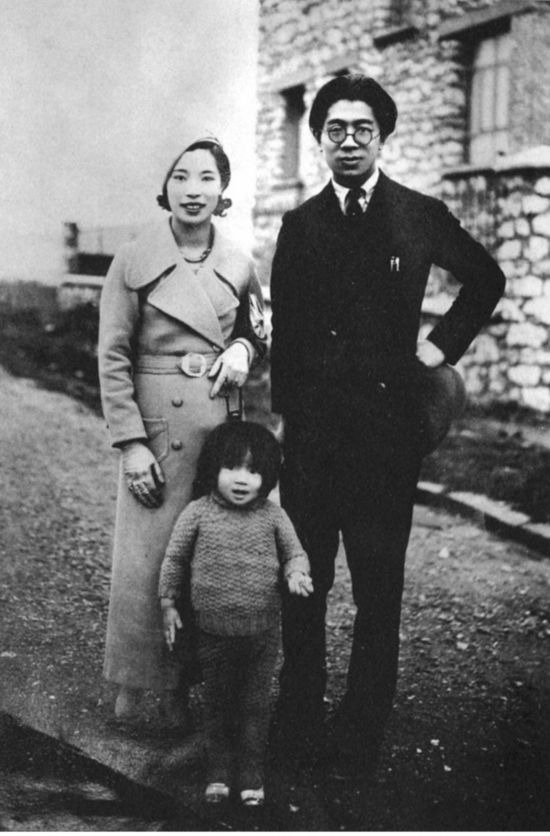

常書鴻自幼習畫,大學畢業後留校杭州,成為一名美術教員。1927年,他攜妻子陳芝秀遠赴巴黎,到法國里昂國立美術學校學習西洋油畫,那時他就展露出不俗的繪畫天賦。

巴黎時期,常書鴻可謂如魚得水。他常參加藝術活動,出入各類沙龍、展覽,和留法的藝術學子成立「中國留法藝術家學會」;作品也頗受重視,曾獲得當時學院派最權威的巴黎春季沙龍金銀獎,其油畫《葡萄》《沙娜像》《裸婦》也被法國各大博物館收藏。

留法10年,有人稱他是「中國油畫家第一人」,說他若一直在巴黎畫下去,一定會成為世界級藝術家。

不過此時,一本畫冊改變了他的命運。

初遇敦煌 深感震撼和慚愧

1935年,常書鴻在塞納河畔的舊書攤上,偶然翻到一本敦煌圖錄,這是1907年法國探險家伯希和從中國甘肅敦煌石窟中拍攝來的。

圖錄令常書鴻大感震撼:「奇迹,這真的是奇迹!我是一個傾倒在西洋文化上的人,如今真是慚愧,不知如何懺悔,我作為一個中國人,竟不知我們中國有這麽大規模、這麽系統的文化藝術!」

後來,他又在法國吉美博物館看到伯希和從敦煌藏經洞擄去的大量唐代絹畫,感到痛心疾首之餘,保護中國本土藝術的使命感油然而生。

他對已經習慣安逸日子的妻子說出心聲:「巴黎雖好,非久留之地,我的理想是將來能讓全世界的人像知道巴黎一樣知道敦煌,讓全世界的人像喜歡巴黎一樣喜歡敦煌,這個理想只有回祖國去才能實現。」

毅然回國 「我們非去敦煌不可」

一年後,常書鴻帶着妻女回到了戰火紛飛的祖國。他輾轉不同城市,來到重慶一間藝術學校教書。剛安頓下來,就被推選加入敦煌藝術研究所籌委會。

在戰亂中,面對「要人沒人、要錢沒錢」的局面,常書鴻靠舉辦個人畫展籌集經費。西行計劃有些眉目後,他就提出要把研究所所址設在敦煌,而不是其他人所提議的蘭州:「蘭州離敦煌有一千多千米,這麼遠,怎麼搞保護又如何搞研究呢?我們是非到敦煌去不可的!」

出發前,常書鴻先後拜訪了梁思成和徐悲鴻。徐悲鴻對他說:「書鴻,到敦煌去是要作好受苦準備的。我們從事藝術工作的,就是唐三藏,就是死活也要去取經的玄奘。不入虎穴,焉得虎子!」

抱着入虎穴的心情,常書鴻一行人前往敦煌。

前往大漠 「為它死在這也值」

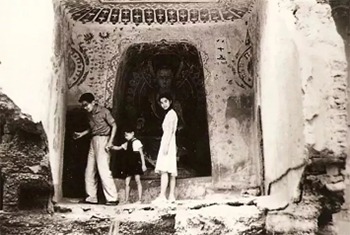

那個年代去往敦煌並不容易,常書鴻和同伴一路上吃盡苦頭,用獸糞生火、捏着鼻子喝水、皺着眉頭啃麵食……這些是家常便飯。

但當看到敦煌的洞窟和壁畫時,常書鴻感到路途艱辛不值一提。在給妻子陳芝秀的信中,他寫道:「從看到它的第一眼起,我就在心中說,哪怕以後為它死在這裏,也值!」

到了敦煌,他帶領同行者開始了深入的調查研究,他感歎到:「我原來是那麼崇拜西方的藝術大師,現在我以尊崇無名的中國民間工匠為榮,這就足可以說明敦煌藝術那無法抗拒的魅力。」

因着這股魅力,常書鴻在敦煌一留就是一輩子,用盡一生在此守護。

延伸閱讀:中華文化守護者「敦煌女兒」樊錦詩