刊登日期 : 2023-09-12

香港有好多來自廣州歷史文化的淵源,包括飲食、戲曲等等,在演變過程中,更創出一種港式文化。

丁新豹看廣州學校在港開分校 培正真光受家長歡迎

廣州和香港,在很多方面都有密切關係。例如學校。原來很多學校都是由廣州搬到香港的。

第一間是培正,第二間是真光。全部都是基督教學校,在晚清時於廣州成立,後來慢慢開設分校。1933年,培正在香港開分校。

廣州的培正在內地解放初期,曾經改為號碼學校,即是乜乜第一中學、第二中學,幸好現在改回叫培正。這是很難得的。

我想是因為香港培正實在太巴閉,連諾貝爾獎得獎者(1998年諾貝爾物理學獎得主崔琦)都有,所以他們覺得好自豪,同時一班校友也很團結,凝聚力量亦很強,所以,廣州那間就可以用回原名廣州培正中學。

真光也是如此,叫廣州真光中學,跟香港真光屬於同一系統。

大家知道香港有培道中學,不過培道在廣州就不能恢復原名。它現在叫廣州七中,即第七中學。

丁新豹憶港大獲兩廣總督捐款興建 廣州嶺大收生贏港大

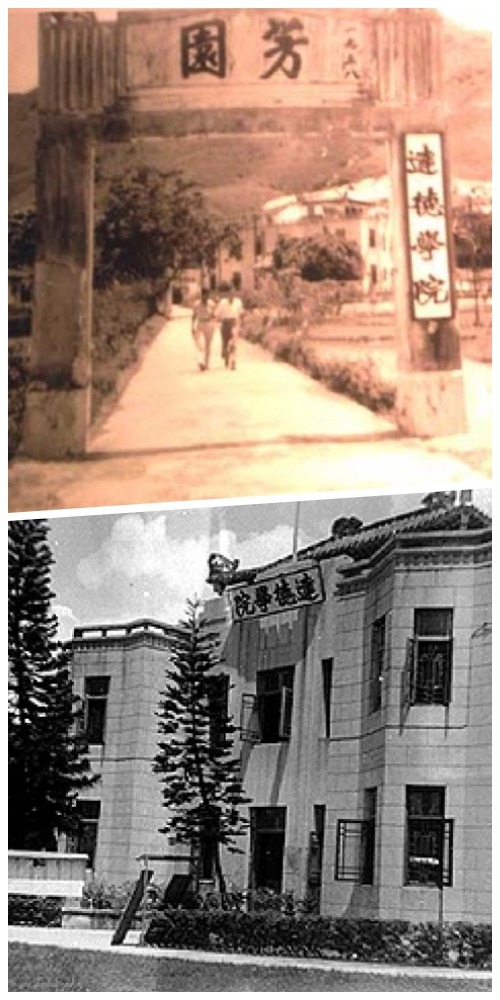

另一間廣州成立的教會學校──嶺南大學,它有個有趣故事。

香港大學在1911年創立,初時整個華南地區是沒有大學的。當時的港督盧押(Sir Frederick John Lugard)覺得在香港成立大學,可以吸引到周邊地方的人來讀書。

在香港,可以接受英式教育,但不用去到英國。而當時這提議得到兩廣總督的積極支持。為甚麼?兩廣總督認為,太多人去日本了,他們去日本會學壞,跟孫中山一樣變成革命黨。

如果香港有間大學,人們就不用去日本讀,而且(學費、使費)平啲、距離也近些。阿爸阿哥都可以睇住細佬,使他不會學壞。因此,兩廣總督捐了一大筆錢給香港大學,這也是港大成立時最大筆捐錢。

不過,在香港大學成立不久,嶺南大學就開辦了,結果令到香港大學收不到學生。你試想像港人返廣州到嶺南讀書,而不讀香港大學,所以香港大學當時有一半學生來自新加坡、馬來西亞、印尼等。

1952年,嶺南大學被併入中山大學。

丁新豹憶港式點心源自廣州 廣州餛飩加蝦肉變港式雲吞麵

以前有謂羊城美點,羊城是指廣州,今天大家吃的點心,其實大部分來自廣州,好像蝦餃、燒賣。

香港曾有的蓮香樓,亦是從廣州搬過去的;蓮香樓的月餅出名,就是因為其蓮蓉。

早年的羊城美點,現在稱為港式點心。最好笑是當這些點心回到廣州時,就會寫住「港式點心」。明明是來自廣州的點心,到了香港後,可能改良過少少,回到廣州就變成港式,而不是廣式。

雲吞麵是個最典型的例子。它來自廣州,但現在已吃不到好吃的雲吞麵。

雲吞麵來到香港,最有名的幾間叫麥乜記,根本同樣是來自廣州。最初是一個人到了香港,然後其子女、女婿等一人各開一間店。

雲吞麵的雲吞兩字也很有趣。雲吞原是北方食品餛飩,來到香港後將它變得精緻化,加入蝦肉。原本它只有豬肉,搓成一嚿雲那模樣,所以叫雲吞。後來在香港,成為正宗港式雲吞麵。其實它源自廣州,但到了香港後大家慢慢不記得它的來源,變成港式了。

又例如粵劇,發源地是廣州、佛山,但現在很多人已不記得它是來自廣州。

很多伶人到了香港後,積極發展事業。例如馬師曾、紅線女。還有白雪仙,她的爸爸叫白駒榮,女兒白雪仙在香港發展,爸爸就落戶廣州。

延伸閱讀:大灣區歷史|丁新豹:廣州發展冠絕廣東省 自秦代已是華南地區中心

另一個有趣的例子,是廣彩。廣州十三行時期,不少外國人會來購買瓷器。

廣彩是怎樣來的?其實瓷器個胎是來自景德鎮,來到廣州加了色彩落去。外國人鍾意五顏六色的瓷器,廣州的人就為他們造成「花喱花碌」的模樣。

來到香港後,景德鎮燒的胎就更加入不同色彩,變成港彩。

由廣彩變成港彩,又是一個有趣的例子。它來到香港後,繼續發揚光大。(六之四)

(轉載自香港中華文化發展聯合會《歷史文化學堂──走進嶺南文化》專題講座@YouTube,標題及內容經編輯整理)