刊登日期 : 2021-08-11

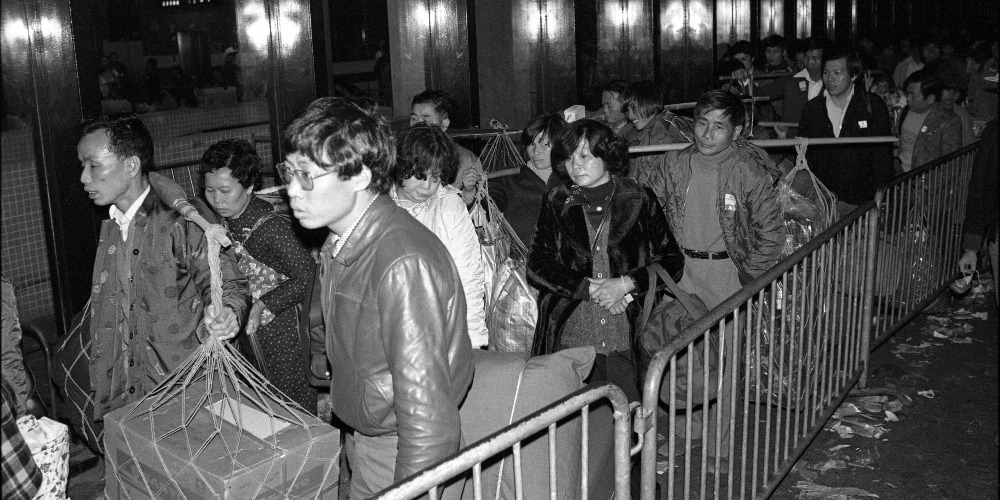

東京奧運剛閉幕,下個月輪到中國的全運會展開。部分香港運動員在奧運賽事結束後,已經直接飛到內地接受隔離,為9月在陝西舉行的全運會備戰。

「發展體育增強體質」 促成全運會誕生

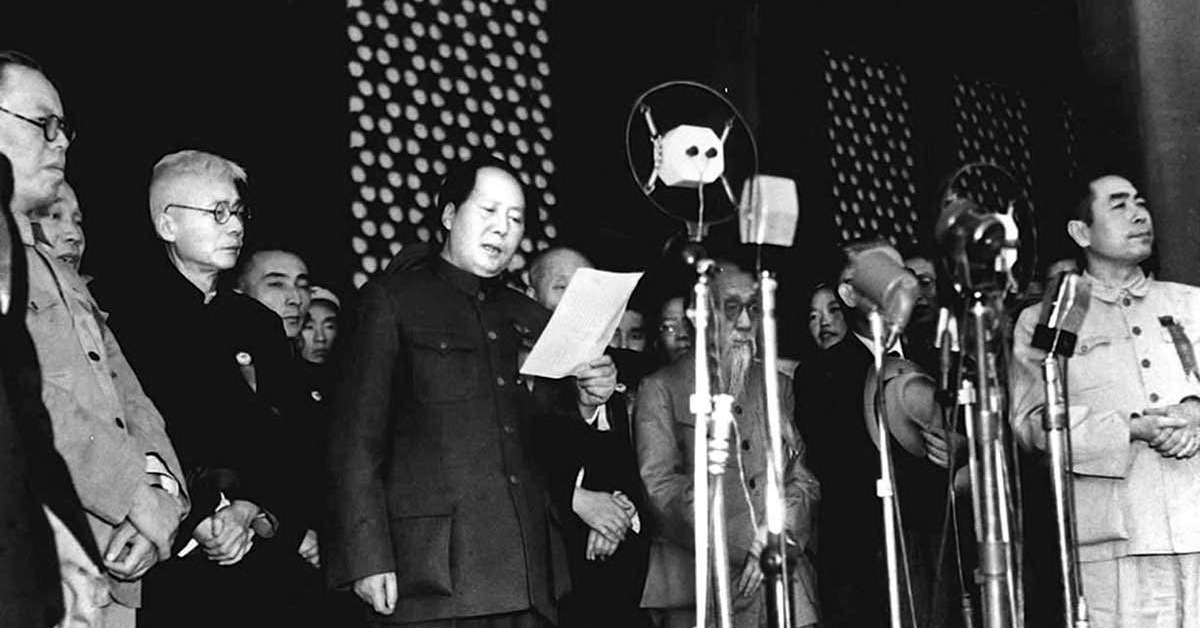

全運會,全稱是全國運動會,今年已是第14屆舉行。回溯歷史,早在50年代,新中國剛成立,毛澤東提出「發展體育運動,增強人民體質」,冀摘掉「東亞病夫」帽子,提振民族士氣,舉辦全運會的想法,正是由此而來。

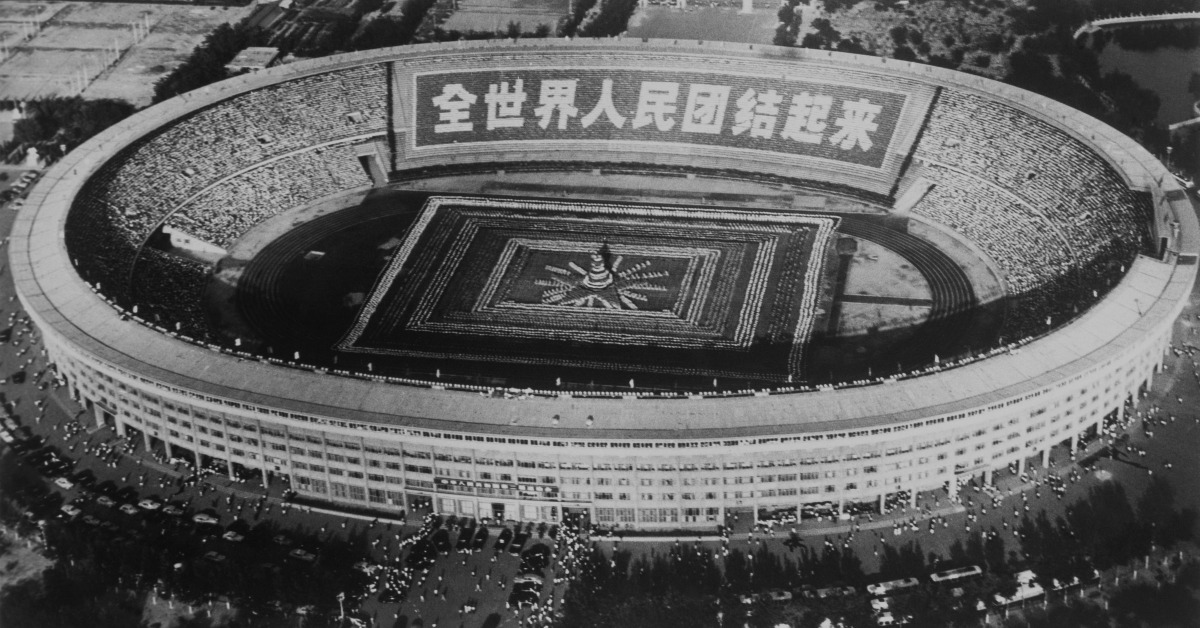

建國10周年首辦全運會 軍事項目佔一席位

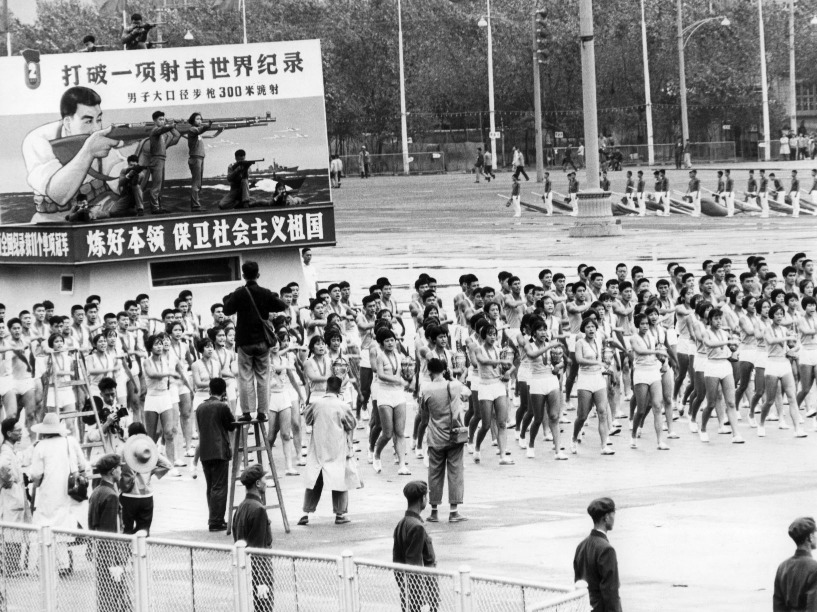

1959年,為了慶祝建國10周年,中央政治局正式批准全運會召開。第一屆全運會在北京工人體育場隆重舉行,當年有過萬名運動員參加。比賽共有36項賽事,有別於現時大家認知的運動項目,當年全運會軍事氣氛濃厚,比賽項目中, 無綫電收發報、飛行跳傘、航海等軍事項目,佔據全運會重要席位,賽事組合揭示中蘇關係緊張、國家對內憂外患的歷史考量。

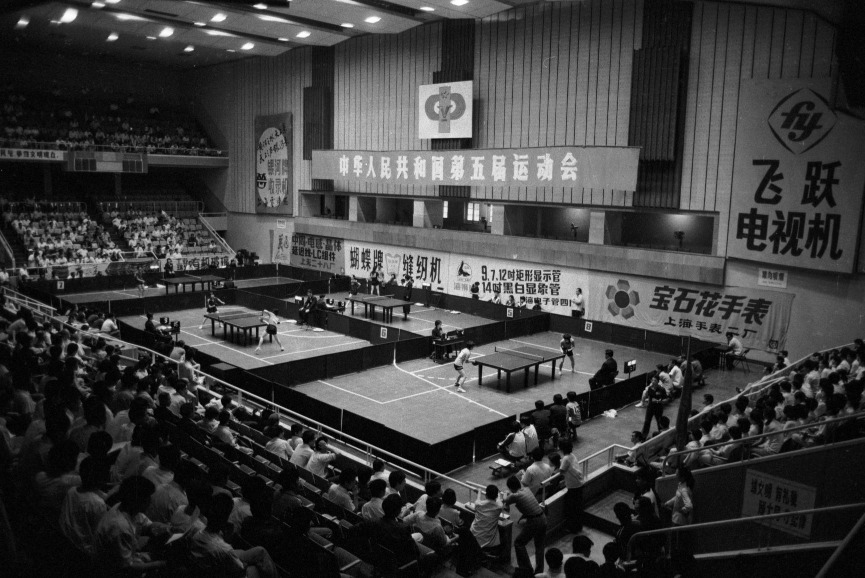

改革開放走向市場經濟 全運會引入商業廣告

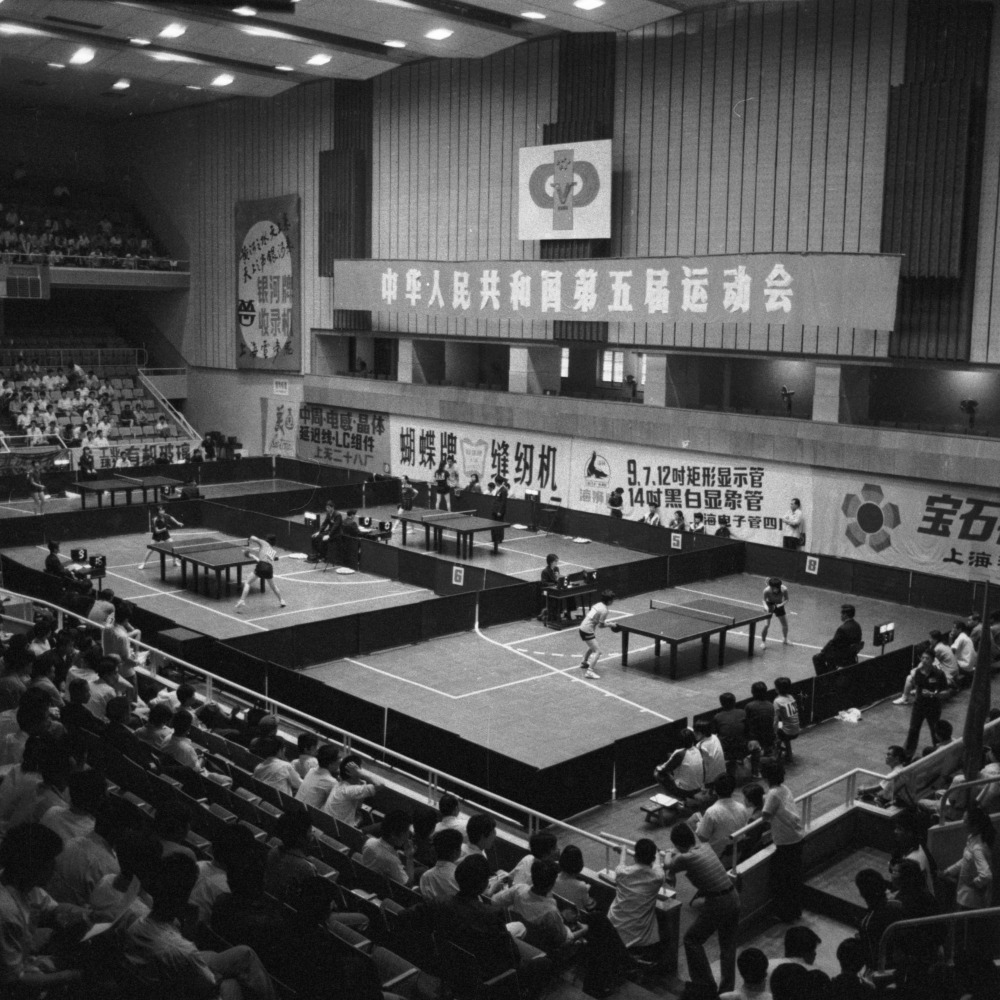

文革期間,全運會一度停辦10年。1975年,全運會重新走入大眾視線。改革開放後,中美兩國在1979年建交,同年中國恢復國際奧委會的合法席位,走上國際體育舞台;全運會的項目,變得愈來愈注重競技性;體育會場的商業廣告,折射國家由計劃經濟步向市場經濟的微妙變化。

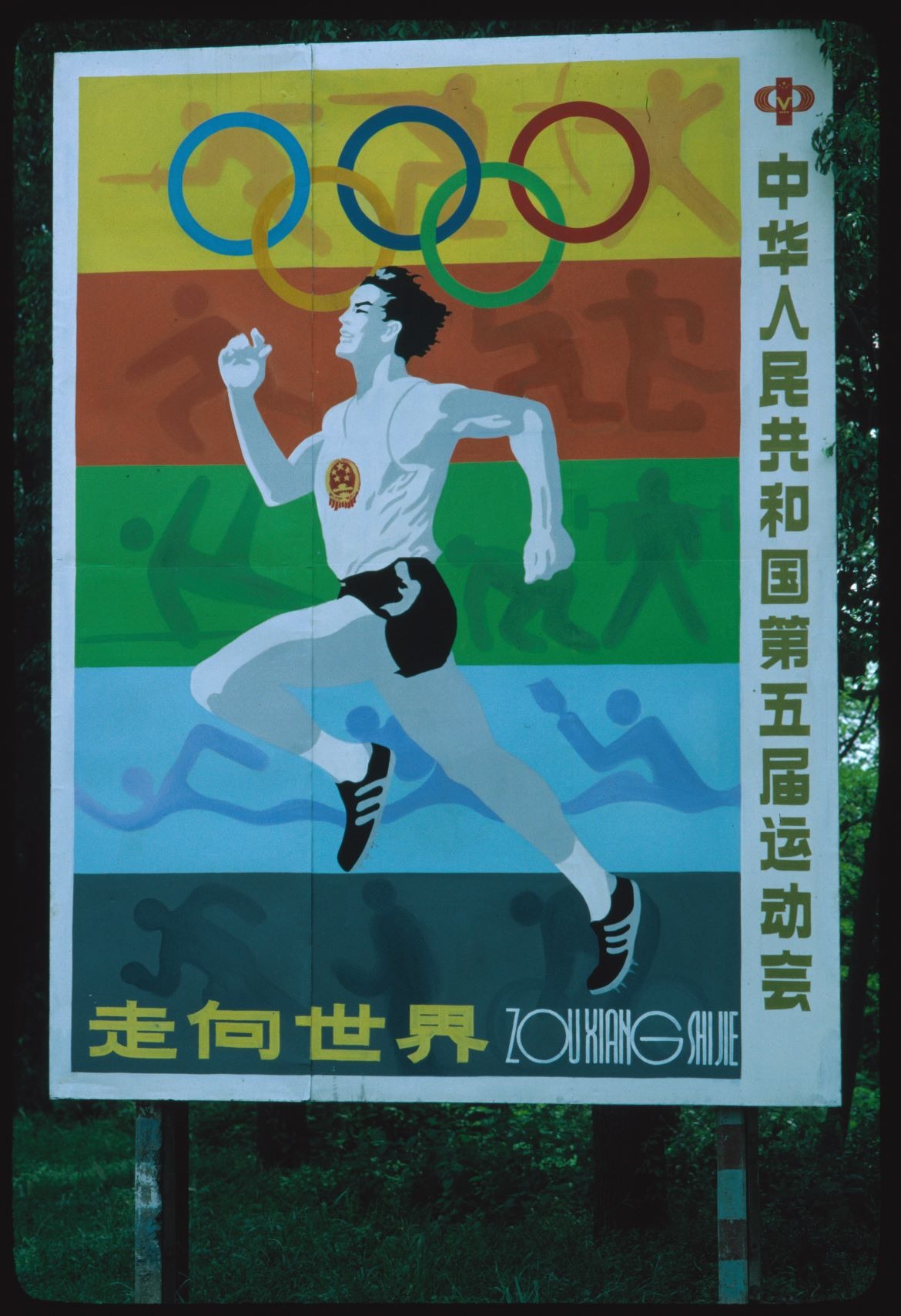

為奧運爭光練兵 成全運會主旋律

1984年洛杉磯奧運,是中國在恢復奧運合法席位後首次參賽,為了備戰賽事,1983年的全運會,首次全面以奧運的競賽項目設置;後來為「奧運爭光」、「全運練兵,奧運奪金」,成為全運會的主旋律,全運會變成運動員出戰奧運的前哨戰、選拔場,為健兒走入奧林匹克運動會場做足準備。

全運會推廣運動 成振興民族精神力量

當時仍是改革開放初期,中國仍然未水上發達國家水平,運動員外出比賽,意識到中國與其他國家的差距,燃起為國爭光的想法。中國女排總教練郎平曾經說過:「(那時)打球完全不是為個人,那是國家大事,必須去拼……從那時起,感覺我們這些搞體育的運動員離世界愈來愈近,也對世界冠軍越發憧憬。」

隨着中國女排連奪世界冠軍,國家隊首次出戰洛杉磯奧運在體操、射擊、排球等多項賽事取得15面金牌報捷,體育運動逐漸成為振興民族的精神力量。

從全運會到全民運動 全面建立小康社會

1993年,全運會首次放在奧運翌年舉行,每四年一度;2000年開始,全運會的主辦場地不再局限於北京、上海、廣東三地,所有有條件的省、市、自治區都可以申辦。

由軍事競技場到奧運練兵場,由發展體育到植入商業廣告,60多年來,全運會見證歷史與國力變遷。2016年,習近平再度提出「發展體育運動,增強人民體質」,因為「沒有全民健康,就沒有全面小康」。運動競賽,不再單純為國爭光,而是強身健身的習慣,社交聯誼的消遣,實現小康的方程。