刊登日期 : 2023-08-29

熟悉內地私家車品牌的「老司機」,應該都聽過「桑塔納」,對它的廣告標語「擁有桑塔納,走遍天下都不怕」耳熟能詳。

桑塔納是中國改革開放後,第一間中外合資轎車企業上汽大眾(舊稱上海大眾)的第一款車型,是「國產車」的代表之一。

桑塔納的意義非凡,雖然它在原產地僅3年後就停產,但在中國卻擁有近30年的熱潮,甚至成為「萬元戶」的標準配備。

改革開放|國內轎車基礎薄弱 引進裝配線落戶上海

上世紀70年代末期,國內轎車工業非常薄弱,從外國進口卻要花大量外匯。

為此,國家準備開展對外加工裝配業務,引進一條轎車裝配線,重點希望透過出口創造外匯收入,目標是年產15萬輛,當中8成用作出口。

由於當時上海的工業基礎較好,也只有上海才能批量生產轎車,所以進口轎車裝配線被放置在上海。

這個轎車項目是上海繼寶鋼項目後另一個重大項目,國務院快速批示後,《關於引進轎車製造技術和改造上海轎車廠的報告》隨即誕生。

不過後來一段時間,中國多次主動與多間外國汽車製造商接觸,但基本無果。

改革開放|中級轎車較實用 引進德國大眾桑塔納

到了1978年11月,機械工業代表團赴歐洲考察,行程與汽車無關。此時,國家突然同意以合資方式和外資談判,於是代表團就在考察德國大眾汽車時,嘗試提出合作意向,結果與對方也在亞洲尋求合作伙伴,雙方遂一拍即合。

綜合比較後,大眾汽車的生產研發水平相當高,汽車的性能和質量都上佳,加上願意提供資金及轉讓技術,甚至最新型號都可以,令中國可藉此學習很多先進技術和經驗。最終,中國選擇德國大眾合作。

下一個問題是車輛的型號。中國傾向中級轎車,既可作公務及商務車,也能成為的士,而採用新材料、新技術、新工藝的最新型號桑塔納,正正符合要求。

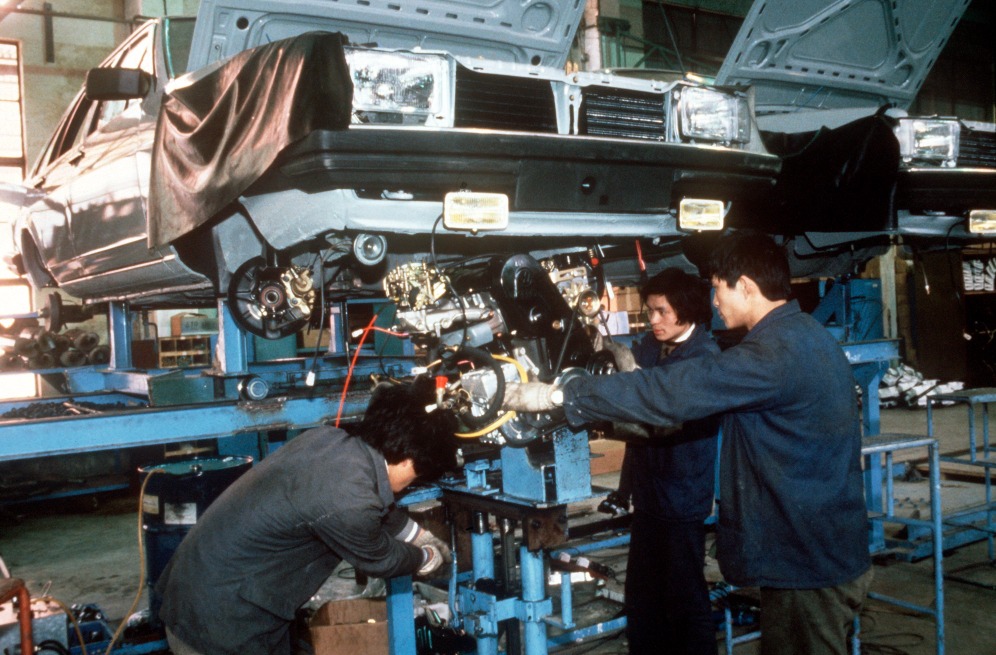

1983年,上海大眾的第一款車型桑塔納在上海的工廠正式誕生。面對中國當時並沒有現代化裝配線,現代汽車工業的流程、標準、體系更是一片空白的困境,大眾汽車慷慨地將首批共100輛桑塔納通過CKD(完全拆散組裝)的形式引進中國,往後徹底點燃中國汽車市場。

過程中,中國亦緊追落後,向對方取經,使國內的裝配工藝、流程、技術、質量快速提升,甚至令國產化率也從合資兩年後僅得2.7%,到了1996已大幅提升至90%以上。

改革開放|國產車從無到有 再到成為世界第一

2012年10月,曾經連續20多年獲得全國汽車銷量冠軍的桑塔納正式停產。

桑塔納雖然已經謝幕,但它所代表的改革開放精神不會消失,見證了中國汽車業實現跨越式發展。

時至今天,中國已是世界最大汽車出口國,2023時年第一季汽車出口高達106.9萬輛,擊敗長勝將軍日本。