刊登日期 : 2023-08-22

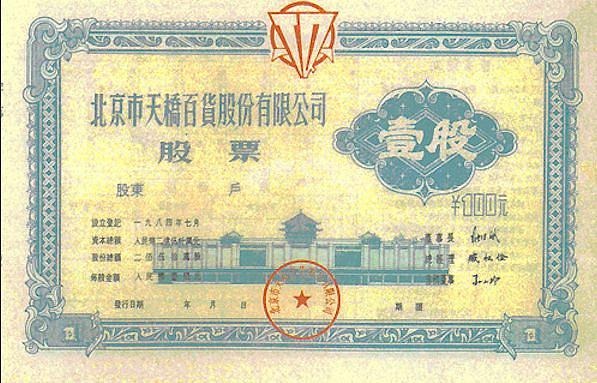

老一輩的北京人一定知道這間公司,它就是改革開放以來,全國第一間正式註冊的股份制企業天橋百貨,更被稱作新中國的「商業第一股」。

改革開放|天橋百貨需資金改造 但國營企業限制多

北京天橋百貨股份有限公司始建於1953年4月,原名為中國百貨公司北京市公司第四批發部,後定名為天橋百貨商場。

在計劃經濟的體制下,這類百貨商店年復一年地肩負保障供給、搞活流通的職責。

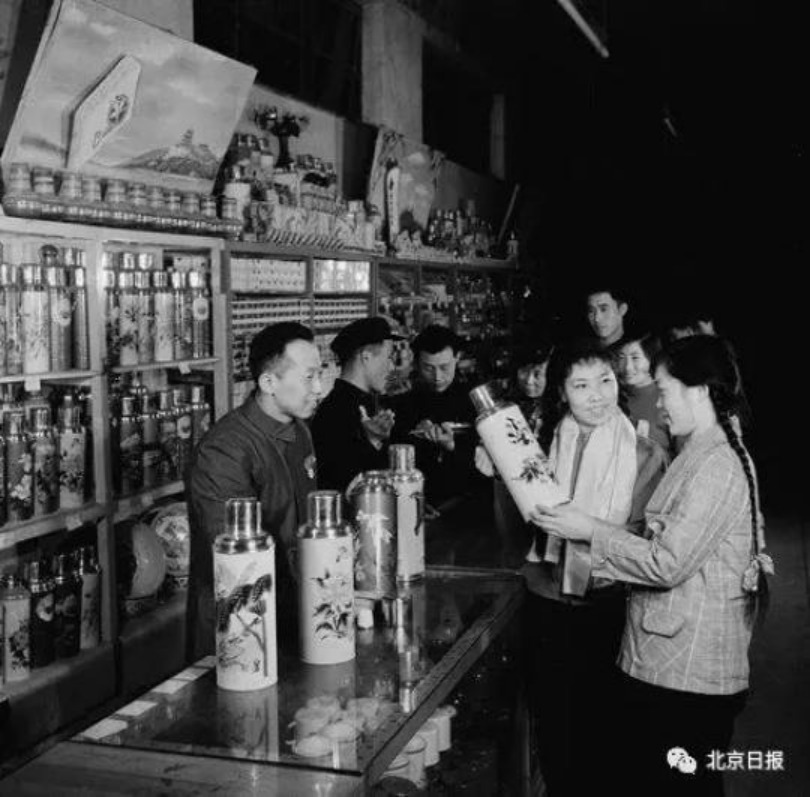

到了改革開放初期,天橋百貨的企業效益開始下滑,加上經營場地十分破敗,急需資金改造。

當時天橋百貨的營業場地,只是一個1,400平方米的大棚。屋架的木頭已經朽壞,吊頂用葦席,牆上窟窿遍布,雨季來臨時還需要加上鐵柱以防倒塌。

最麻煩是,天橋百貨是國營企業,經營上有諸多限制,即使是總經理也只有10元(人民幣.下同)的審批權。此外,當天橋百貨謀求新出路,希望在外地尋找聯營點,以商品形式進行投資,卻被北京的物資不能隨便外流叫停。

改革開放|天橋百貨股份制改革 解決深層次問題

到了1983年4月,北京市體改辦與北京財貿學院企業課題小組共同視察天橋百貨,得出結論認為要想解決企業激勵與約束機制等深層次問題,實行股份制改革將是有效出路。

有趣的是,由於當時尚未有混合所有制,所以不論是國營、集體還是個體經濟,天橋百貨都不完全符合定義,導致天橋百貨在工商局注冊時難以明確企業性質。

最後的解決辦法,就是「一鍋燴」,天橋百貨的企業性質定為「全民、集體、個體合營」。

1984年7月20日,北京市天橋百貨股份有限公司正式由北京市工商局注冊,營業執照號為1434號。

首任天橋百貨董事長張繼斌曾經感觸表示,整件事是「不試不知道」。過去要花7元購買兩個算盤,張繼斌作為總經理也無權批核。如今通過股票集資,企業急需的資金瞬間就能到位了。

改革開放|天橋百貨蛻變成功 第一個「吃螃蟹」國營企業

變成股份制後,天橋百貨的經營資產迅速增加至1.6億元,營業面積擴大到1.7萬平方米,營業額更達2億元。

短短4年間,天橋百貨上繳國家的稅款,總額就等同於賺回14個天橋百貨商場。

改革的另一個好處,是天橋百貨能夠進行內部機制的配套改革,包括實行全員勞動合同制、幹部聘任制,甚至打破原來的級別工資制,實行效益與獎金及工資掛鉤的分配制度。

作為第一個「吃螃蟹」的國營企業,天橋百貨共進行了3次大規模融資,國家股持股比例從1984年的100%下降至11.26%,社會公眾股票則上升至41.18%。

到了1993年5月,天橋百貨更在上海證券交易所掛牌,成為北京首批上市的公司之一。