刊登日期 : 2021-11-19

從1980年8月認識沈從文先生,到1988年他去世,整整8年間,每次我到北京,大都會約同沈從文先生的親密助手王㐨先生和王亞蓉女士登門拜訪。80年代初中期,我的主要工作是編輯事務,上京的次數固然多,每次停留的時間也較長,常有機會去拜候沈先生。

陳萬雄與沈從文相識8年 難忘沈老笑容可掬待人親切

上了沈家,不管有事無事,談正事還是閒聊,總耽擱好幾個小時。當時不懂得珍惜,未曾記下來,所談內容不免淡忘了。但是一些記憶還是深刻的。

頭一回見到沈從文先生,就令我感悟了文學的本質。

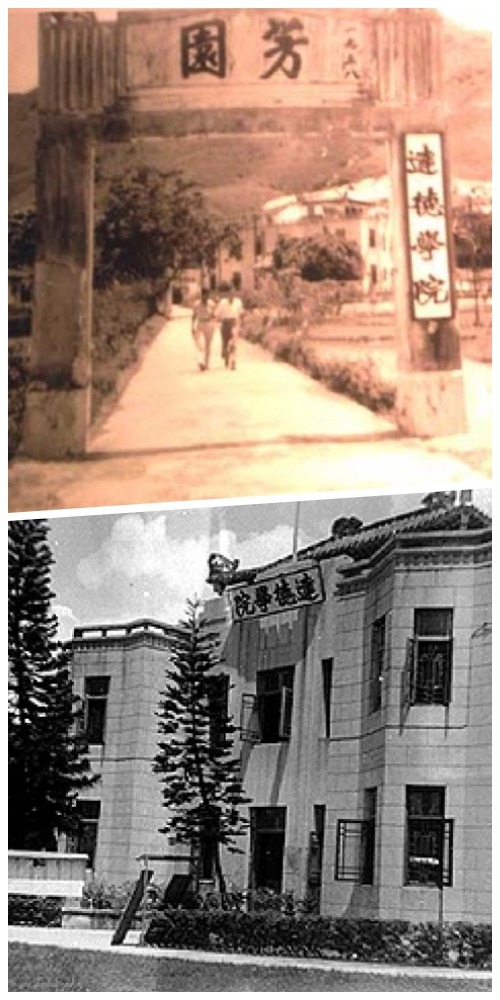

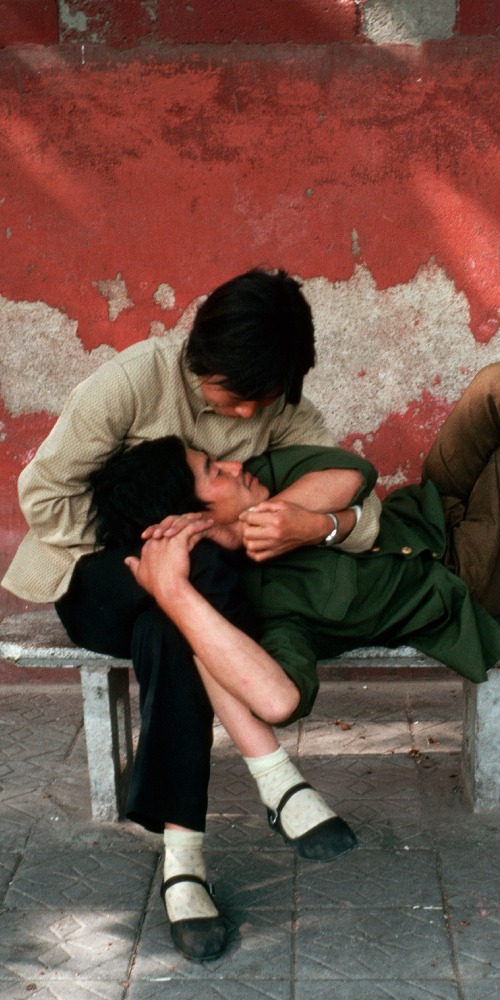

首次上京,其中一項工作是將剛剛出版的《中國古代服飾研究》樣書帶給沈先生。在王㐨先生和王亞蓉女士的引領下,來到前門東大街的沈家。一進門,穿着便服的沈先生從廳中的床沿上下來,一邊忙着找他的布鞋,一邊忙不迭向我們打招呼。團團的臉滿綻着笑容,神情稚樸而帶點靦覥。話說輕輕的,不帶一點酬世味道。倒是濃厚的湘西鄉音,要王亞蓉女士穿插着說明。王女士說明時,沈先生總是含笑望着我們,眼神帶着感情,神態活像個稚童。

延伸閱讀:陳萬雄悼嚴耕望老師:粹然一代學者的風範

陳萬雄看沈從文作品 似平淡中的波瀾壯闊道理

面前大名鼎鼎的沈從文先生,給我的最初印象:純真、誠摯、和悅、自然。剎那間,「大人者,不失其赤子之心」一句古話,從心裏蹦跳出來。作家與作品間連帶着的文學本質,似乎一下子也透露出來。

日後,與沈老接觸多了,讀他的著作多了,了解他也多了。到現在,要概括我對沈先生的認識和感覺,還是初見時所得「赤子之心」的印象。

延伸閱讀:陳萬雄分享做人處世:承教的感動

人的直覺有時很玄妙,也很準確。在此以前,沈先生的文學作品,我讀得不多,興趣也不濃。關鍵是對他的文學思想境界認識不深,不懂得欣賞文學作品似平凡中的卓越、似平淡中的波瀾壯闊的道理。自己的興趣是近代思想,連帶對近代文學的認識,總傾向從史學的角度去閱讀、去理解,這是唸歷史的癖性。不自覺地,也對文學性質的理解變得狹隘了。(三之一)

(經作者授權,轉載自陳萬雄《讀人與讀世》,標題及分段經編輯整理)