刊登日期 : 2021-10-29

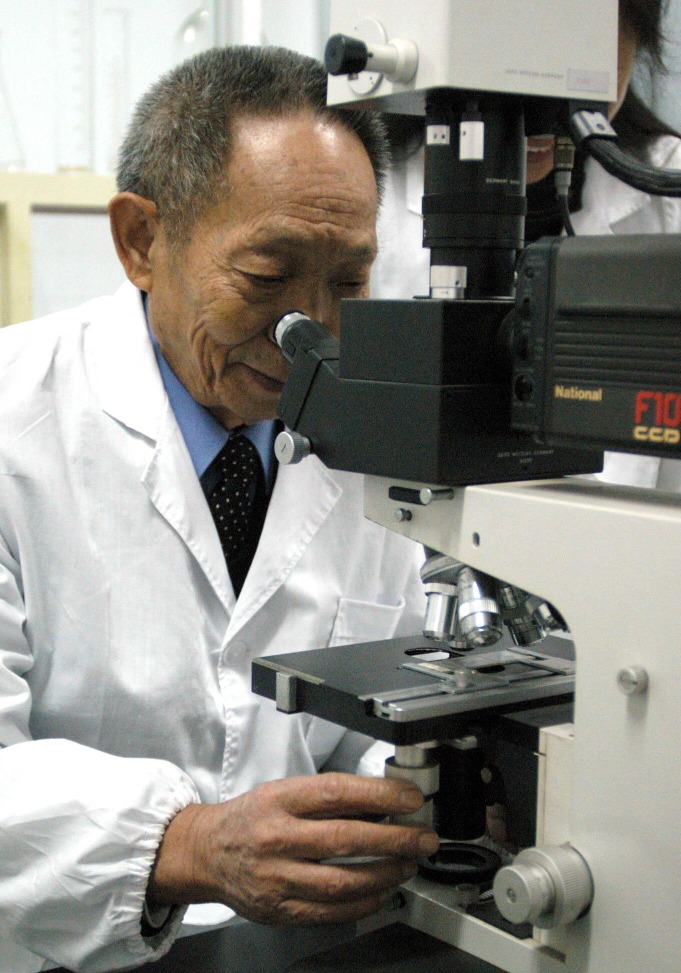

被譽為「雜交水稻之父」的袁隆平,一生為讓中國人都吃上飽飯而奮鬥。他研發的雜交水稻如今已種在中國一半的水稻田裏,單是所增加的產量就可以養活7,000萬人;袁隆平還致力把雜交水稻「覆蓋全球」,讓全世界遠離饑餓。

小一參觀園藝場印象深 袁隆平決心學農

袁隆平祖籍江西,1930年出生在北京,成長在一個知識份子家庭。父親一直希望袁隆平能和他一樣考上名牌大學,走「學而優則仕」的路,但袁隆平卻選擇了農科。

說到自己如何和農業結緣,袁隆平曾憶述了在武漢讀小學一年級時的一次郊遊:老師帶着大家到附近一個園藝場,當時正是六月上旬,桃子紅紅的掛在樹上,還有葡萄一串一串的,「那個時候第一次印象最深了,我就覺得學農好!」

終於袁隆平說服父母,19歲時考入重慶相輝學院(後併入西南農學院)農學系學習。自此,「讓中國人都吃上飽飯」成為他一生的追求。

1953年,袁隆平畢業被分配到湖南省黔陽縣的安江農業學校當老師。

那時候,中國的農村已發生翻天覆地的變化,農民在土地改革中獲得土地,實現了「耕者有其田」。但是,飢餓的魔咒還沒有遠離,上世紀50年代末開始的三年困難時期,艱難日子令經歷過者畢生難忘。

袁隆平此刻深深感受到糧食安全的重要,他思考着如何解決問題;他還堅持「中國人的飯碗要拿到自己手裏面,不要靠人家」。

袁隆平「不信邪」 挑戰世界學術權威

1961年的一天,袁隆平在田邊發現一株「鶴立雞群」的水稻,它穗子很大,很整齊,籽粒很飽滿。他高興壞了,認為這是難得一見的良種,於是將之採走,第二年就以它作種子,開始培育。

但培育結果卻令人失望,播下去的1,000株水稻,高的高,矮的矮,沒有一株有它的「爹」那麼好。

看着高矮不齊的稻株,袁隆平突相起:莫非自己找到的是一株天然雜交稻?如果真的如此,就可以通過人工方法利用雜交優勢,培養產量更高的雜交水稻。

他坐言起行開始研究,惟水稻雜交優勢的觀點,卻與當時國際主流迥異。一個鄉村教師挑戰世界學術權威,很多人潑冷水,更多人當成笑話。但是袁隆平「不信邪」,他認定這是發展方向,即使再困難也要堅持。

水稻是「雌雄同花」的,如果想讓水稻雜交,必須找到一種自身雄花不能授粉的品種,雌花才能接受來自異株的花粉;找到這種「雄性不育株」作為「母本」,就是培育的起步點。

袁隆平:中國還能幫助世界解決吃飯問題

為找到「雄性不育株」,他彎着腰在田裏檢查了幾十萬株稻穗,終於在1964年至1965年間找到了6株雄性不育株,並開展連串實驗。可是,他還是屢遭挫敗。

袁隆平繼續努力,更輾轉千里在湖南、雲南、廣東、海南(當時仍屬廣東)等地研究。終於在1971年,一名學生在海南發現一株花粉敗育的雄性不育野生稻,這株被稱為「野敗」的野生稻,終於為袁隆平打開研究的突破口;「野敗」也成為雜交稻的第一個「母本」。

經過不斷努力,袁隆平成功培育了幾萬株「野敗」,並證實其產量能明顯提高;他將之無償分給各地科研協作組單位,更多農業科技人員加入實驗。1973年10月,袁隆平一次會議上宣布在雜交水稻研究獲得成功。

此後數十年,袁隆平繼續帶領團隊研究和推廣雜交水稻,優選品種的雜交水稻產量不斷得到突破,成為中國糧食安全強而有力的保障;這些水稻並被推廣到世界各地,協助很多非洲和亞洲國家解決糧食問題。

上世紀90年代,有美國經濟學家向世界發出「誰來養活中國」 的疑問,那時袁隆平已底氣十足地指出,中國完全能解決自己的吃飯問題,不僅如此,中國還能幫助世界人民解決問題。

吃飯靠「兩平」:一靠鄧小平 二靠袁隆平

時至今日,雜交水稻中國的種植面積超過1,700萬公頃,佔水稻總面積的50%,單是每年增產的糧食就可以養活7,000萬人。內地曾有此一句順口溜:「吃飯靠兩平,一靠鄧小平,二靠袁隆平」,這足以概括「兩平」的貢獻。

因為在糧食安全的貢獻,袁隆平獲獎無數,包括中國最高榮譽的「共和國勳章」,還有聯合國糧食及農業組織頒授的糧食安全保障榮譽獎等。

晚年的袁隆平尚沒有離開研究雜交水稻的第一線,並和團隊開發出「海水稻」和試驗在沙漠種植水稻。即使到了90歲高齡,他仍為雜交水稻增產目標努力着。

袁隆平說自己有一個夢:「我夢見種的水稻,長得跟高粱一樣高,穗子像掃把那麼長,顆粒像花生米那麼大,我們就坐在稻穗下面乘涼……。」他還有一個夢,就是雜交水稻覆蓋全球。

2021年3月,袁隆平在海南基地不慎摔傷入院,身體情況急轉直下,之後被轉到湖南長沙留醫。住院期間,他仍惦記着試驗田,天天關心外面的天氣如何,太高的溫度會否影響作物生長......。

這一年的5月22日,袁隆平與世長辭,享年91歲。

延伸閱讀:袁隆平:依靠科學技術進步就能養活中國