刊登日期 : 2021-08-29

1996年今日(8月29日),隨着最後一戶調景嶺居民遷出寮屋區,這個曾經自成一角的小社區,正式寫入香港歷史。

逃港避戰火 調景嶺成香港歷史特殊地帶

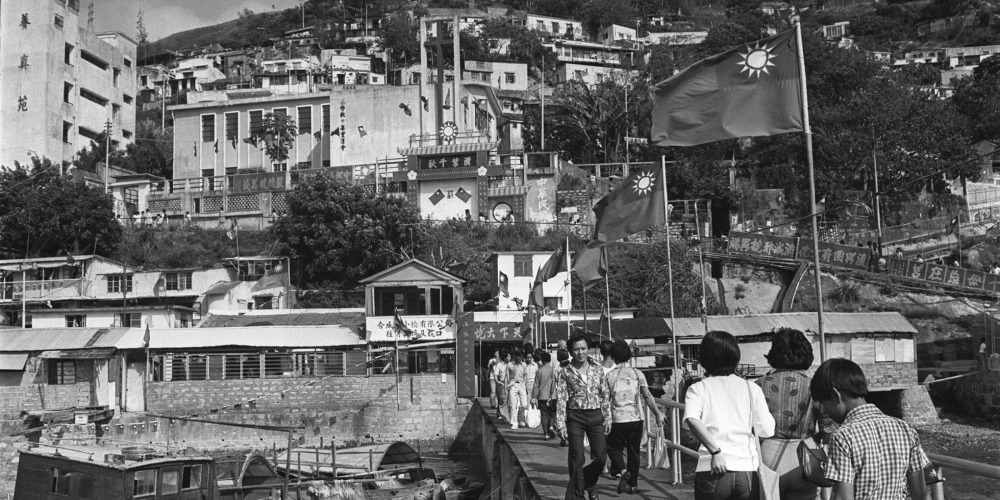

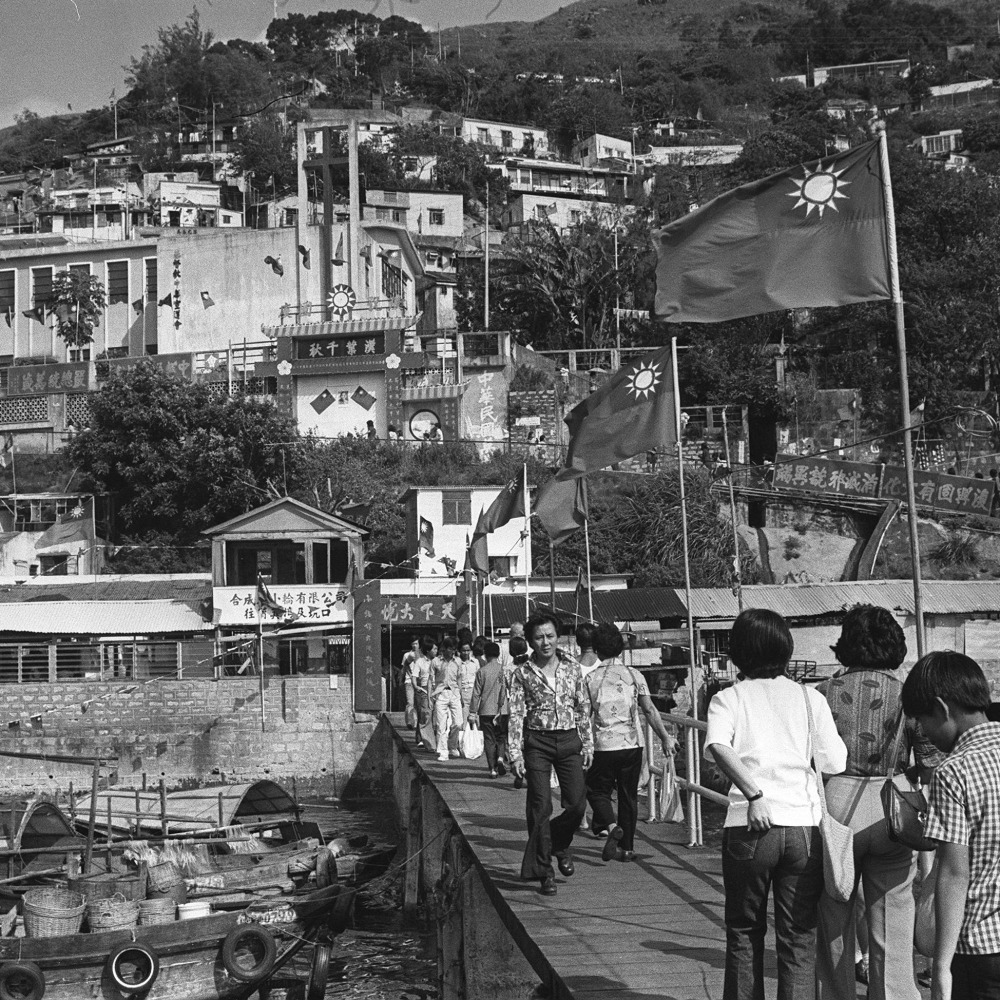

調景嶺,曾經像九龍城寨般存在過的香港歷史特殊地帶,昔日有「小台灣」之稱。

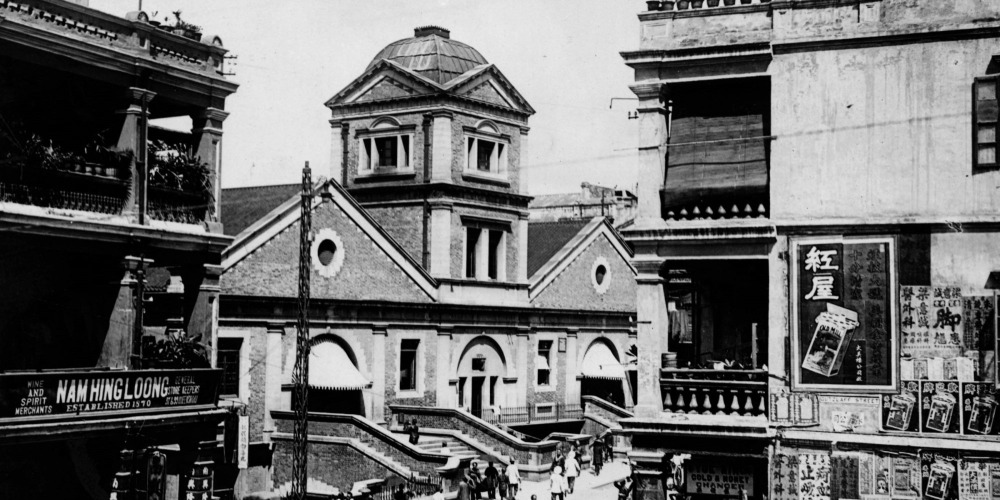

1945年國共內戰展開,不少人為逃避戰火,千里迢迢來到香港,他們有的是學生,也有國民黨的軍政人員。由於香港在1950年前實行自由開放的邊境政策,短短幾年間,香港人口由60萬急增至210萬。這些來港人士,有的隱身於鬧市角落,有的藏於偏僻山邊或木屋區,如西環摩星嶺、筲箕灣、深水埗及獅子山下木屋區等。

1950年端午節,因為發生「秧歌舞」事件,逾200名左派人士與國民黨背景的來港人士發生流血衝突,逼使港英政府把摩星嶺近7,000名居民接載到人迹罕至、當時稱為「吊頸嶺」的荒地安置,開啟了調景嶺的獨特歷史。

港英政府社會局承諾會照顧這些不同背景的來港人士,但所謂的安置,不過是幾百個小草棚和一個飯堂,缺乏水電等基本設施。雖然環境簡陋,但總算不愁兩餐。隨着來港人士湧入,調景嶺的人口由數千人增至兩萬多人,這些後來者不像早期被安置這裏的首批居民擁有飯票;幸逗留此地的人士都守望相助,把原先10人的配餐分給13、4人享用,加上教會等慈善機構送暖,大家方能共度時艱。

當時很多居民均認為香港只屬暫時住處,認為不久將來便可返屋企回內地老家,另有部分人寄望到台灣定居;然而10年過去,台灣最終只接收約15,000名逃港人士,很多人開始萌生定居香港的想法。

調景嶺建徙置區 居民生活獲改善

1961年,港英政府宣布在調景嶺建立徙置平房區,發展十年的難民區,終於得到有限度的水電供應,陸續有了郵局、消防局、醫院、街市、學校等公共設施。其後更有工廠進駐,改善居民就業。

香港回歸前 妥善處理調景嶺歷史問題

1984年《中英聯合聲明》簽訂,敲定香港前途,調景嶺作為歷史遺留的特殊地帶,與九龍城寨一樣,得在1997年香港回歸前解決。

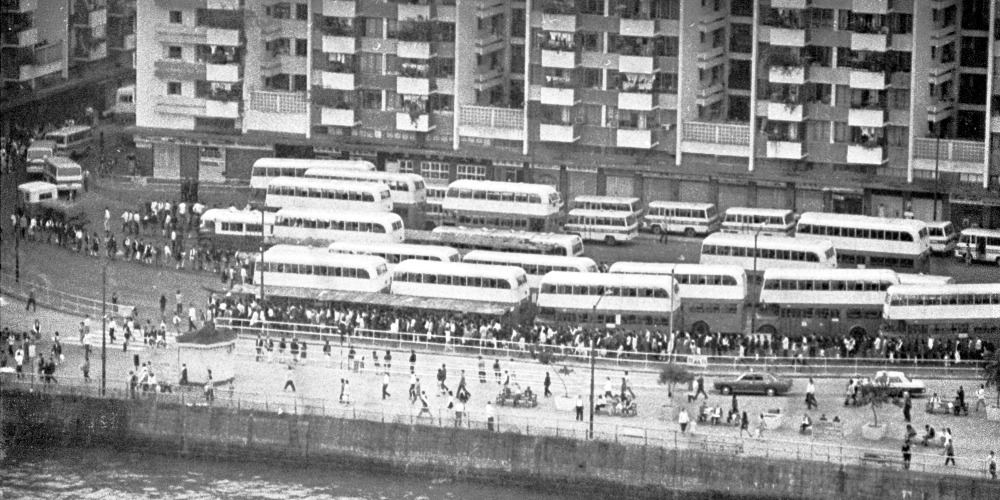

根據80年代初的將軍澳新市鎮發展計劃,調景嶺並不屬於發展範圍,然而1988年拓展署卻將調景嶺納入計劃的首個重建地點,1992年正式宣布清拆。惟當局一直未與居民就搬遷賠償達成共識,事年擾攘多年,期間發生過居民躺臥電車路軌、在布政司署通宵露宿等抗爭。最後居民合資提出集體訴訟,以1961年徙置事務處承諾可無限期居留作法理依據,勝出法律程序,令賠償額由1992年的每平方米3,450元,增至1995年的7,000元。

清拆調景嶺 居民遷公屋居屋 發展將軍澳

1996年7月,調景嶺清拆行動展開,居民獲安排上公屋或購買居屋,大部分人獲安置到將軍澳厚德邨。隨着最後一戶居民當年今日遷出,「小台灣」正式消失於歷史長河,經過多年發展,成為將軍澳新市鎮一部分。