刊登日期 : 2025-06-11

我在「海外征程」公眾號上面寫過一個系列的文章叫《三道圍牆》,來自我當年負責某科技工業產品線全球市場時很深的銷售管理體會。

達尼:中企出海 宜先突破亞非拉市場

第一道牆,某種程度上,亞非拉市場其實是一片很廣闊的空間,但它是外城,你可以較為輕鬆地突破。原先在那裡佔領市場的歐美企業因為其先發技術和品牌優勢,反而缺乏競爭和快速應變,這使得當它們在面對中國企業的時候,實際上是缺乏招架之力的,於是就會放棄一些自己的週邊戰場,即亞非拉的一些市場。

因為相比歐美產品,中國的價格更低,而且歐美其實在後端的成本很高,比如說服務、運營,相比之下中國不但設備成本低,服務成本其實也低。如果服務能做得更好的話,這些區域的歐美產品就會被中國產品平替。

達尼:中企可與歐洲本土市場競爭

第二道牆,就是進入歐洲本土市場。歐洲本土市場是高端市場,但歐洲市場是一個相對講道理,某種程度上還有點聖母心的區域。

我覺得中國企業同樣的一款產品,進美國市場可能很難,但是進歐洲還是能拿下來。比如同樣的新能源汽車,要進美國幾乎沒有任何的可能性,但是還可以進歐洲。無論華為、比亞迪、寧德時代、陽光電源,歐洲本土雖然也有直接競品,但它是開放市場的,因此中國能相對公平地競爭。當然現在情況也發生了變化,歐洲也開始對中國這些產品出臺各種制裁和限制,畢竟他們也感受到了競爭的壓力。

延伸閱讀:華為前海外業務負責人達尼 看疫情後中企出海趨勢變化

達尼:自主科技工業 最難攻陷美日韓

第3道圍牆,對自主科技工業來說,最難的其實是美國和日韓,其中日本還好一點,韓國是更難且封閉的市場。雖然作為發達國家,也提倡貿易開放,但是高科技產品很難進入對方領域。一旦與對方的政治、國家安全、大財團科技部門產生利益衝突,中國企業會在明在暗地遇到政商環境的多重挑戰。

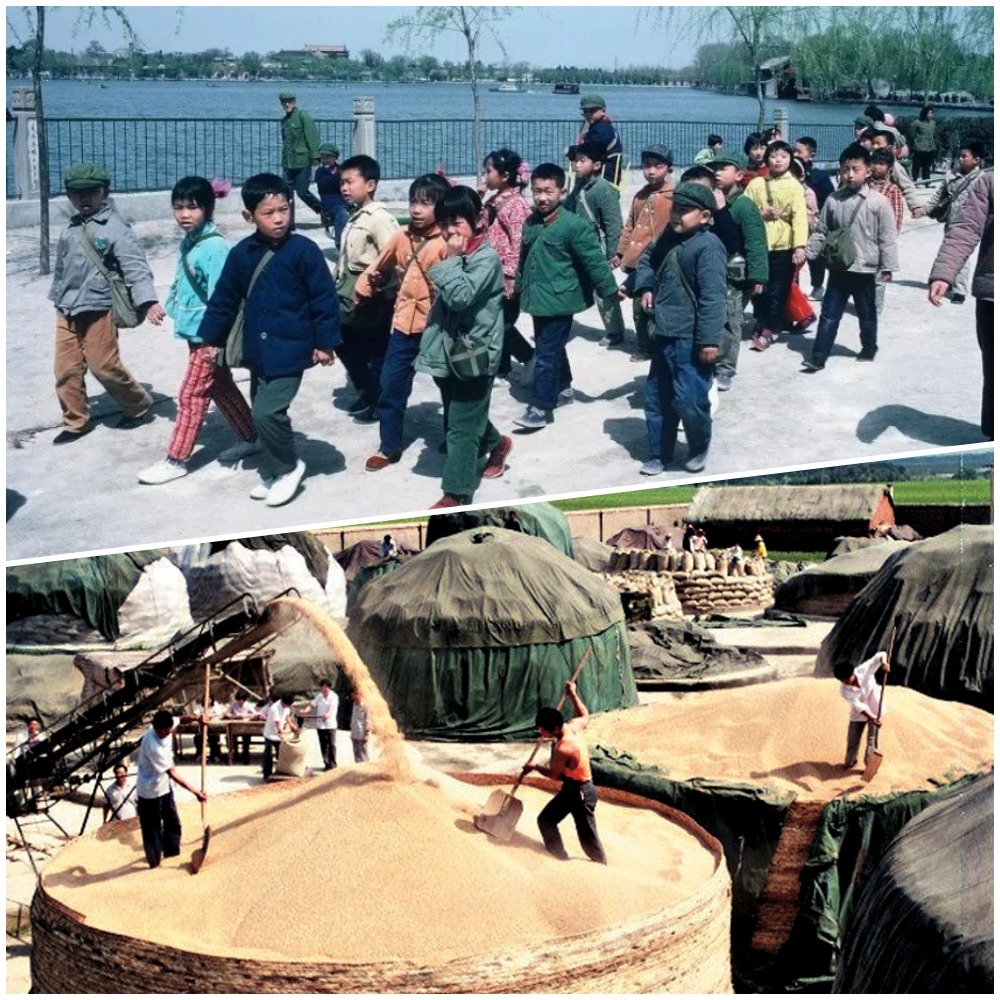

從華為到Tiktok,再到AI,哪怕是賣衣服和小商品的Shein和Temu都逐步在經歷這「3道圍牆」,逐一來看就是從外城打到內城的過程。對於亞非拉這些新興海外市場,它可能得先初步解決一個有無問題,有些區域你即便是做出塑膠拖鞋,可能就在當地賺錢了。

達尼剖析突破3道圍牆的3個過程

所以從外城打到內城,也分3個過程:先要解決當地產品的有無問題,其次是不斷優化乃至解決問題,最後才是品牌問題。

其實中國的新事物相對來說是比較容易打進亞非拉的,就是農村包圍城市的這條路線。所以,我覺得無論是從消費品還是從工業品層面,相對來說都比較容易進入亞非拉市場,先解決有無問題,再解決好壞問題,最後再解決品牌心智問題。

而歐美市場有一個特點,就是它的變化很慢,不太能接受中國模式的新東西,日本也是一樣。中國現在掃二維碼已經完全普及了,但歐美等地區還是流行用信用卡,同樣的還有遊戲產品,歐美日對傳統主機遊戲更接受,而亞非拉對中國手遊接受度更高。

延伸閱讀:一文了解DeepSeek|憑甚麼挑戰OpenAI? 創辦人梁文鋒是誰?

中企收購歐美品牌 較易打入海外市場?

我認為如果做自主品牌的話,進入歐美市場的難度肯定要比亞非拉高很多,之所以大家腦子裡一直是歐美市場,我覺得這也許和我們的外貿資料相關。因為在外貿資料中,很大程度上其實是以歐美採購商為主,或者甚至是我們製作,如OEM(代工生產)、ODM(原廠委託設計代工)等,即品牌是人家的,人家給我們下訂單去造而已。但是中國的自主品牌,尤其是高科技自主品牌,想要進歐美的難度要高很多。

中國手機國內市場的領軍品牌有小米、OPPO、華為、榮耀、vivo,但是中國手機真正打入美國的唯一品牌是聯想,為什麼?因為聯想收購了摩托羅拉,摩托羅拉是美國產品,中國自己的品牌雖然在當地也有,但影響力不是很大。歐洲市場同樣如此,TCL能成為打入歐洲市場的手機品牌之一,是因為TCL收購了法國的阿爾卡特手機。

同樣情況的還有中國的電動車,如果看2023年的一些報告就會發現中國的電動車在歐洲還是可以賣的,除了比亞迪是10幾年前就在銷售大客車外,賣得較好的是上汽的名爵、吉利的極星等等──這還是被中國收購的歐洲品牌。(七之四)

(轉載自觀察者網,作者達尼為華為前海外業務負責人,導言、標題及內容經編輯整理)

延伸閱讀:張維為:中美民間大對帳 加速中國文化復興