刊登日期 : 2025-05-21

中企出海大概可以分成以下5個階段。

第一階段大約是從1979年到90年代初,這個階段企業出海的核心目標就是賺外匯。因為中國當時的工業化水準很低,需要進口大量先進科技設備,提高生產力。

中國企業出海 由賺外匯到加入世貿

當時鄧小平提出的「出國辦企業」,最早就是通過大型央企到國際上爭取一些大專案,其目的就是為了積累更多外匯,以便進口外國設備。

上世紀80年代,甚至在更早的70年代,中國就有很多在海外進行投標的工程項目了,所以這種EPC工程(工程總承包產業)出海,像中建、電建等企業其實都有相當豐富的國際投標經驗,而且它們出去的時間非常早。而金融行業,如中國人保也與美國合資後,承攬了國際上的財險業務。

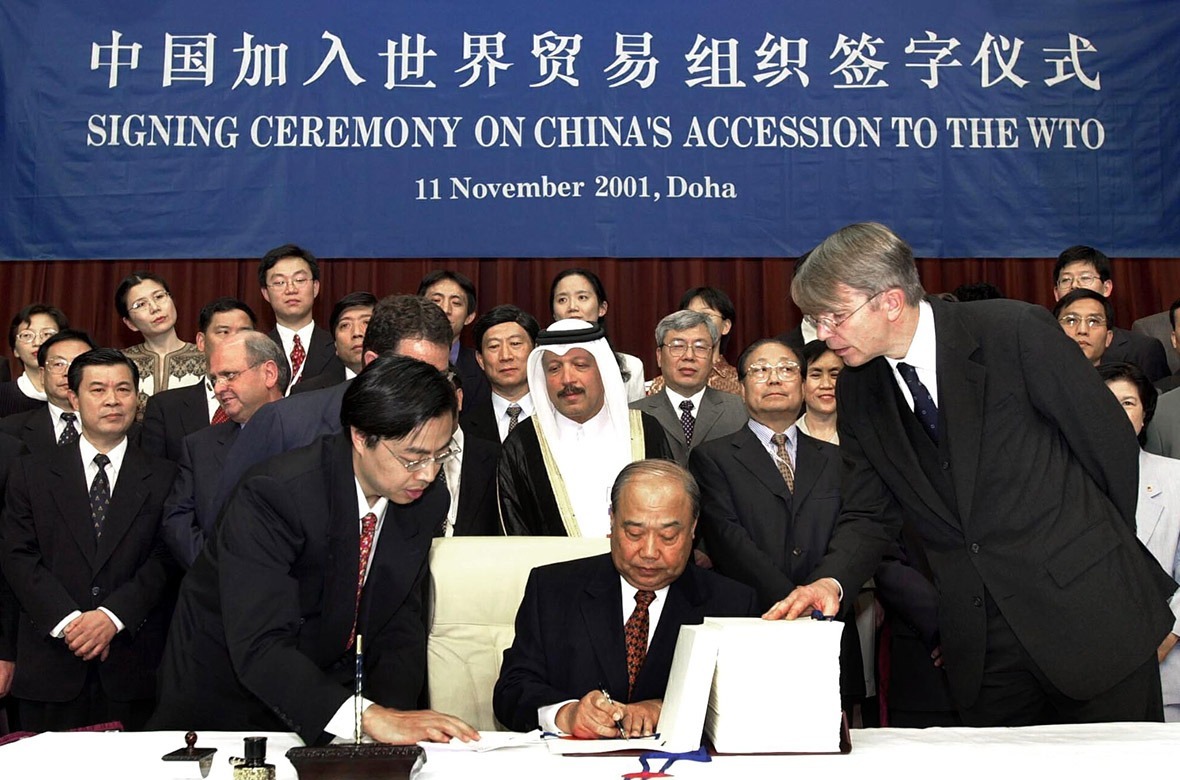

第二階段是90年代中期,我們國家提出了「走出去」的概念,並在21世紀初被納入到了一個新的高度,核心原因是當時的中國積極加入了世界貿易組織。別人要走進來的時候,我們也要對等地走出去,所以這個時候我們的目標其實就不一樣了。以前的中國可能主要是為了賺外匯,而加入世界貿易組織後,其實某種程度上是要去世界上搶佔市場。

中國企業出海第三階段 始於美國次貸危機

一方面,那時的中國有很多小型外貿產品,比如說紡織類產品,通過外貿的方式替別人做些低端的加工、代工等。另一方面,具有一定研發實力的公司,如我們今天看到的那些出海巨頭:中興、華為、三一重工、振華重工、邁瑞,還有一些汽車類的像長城、奇瑞,以及礦業類的紫金礦業等等,幾乎都是在世紀之交走出去的。

第三個階段就是2008年美國的次貸危機,造成了西方很多企業突然之間實力大減,或者是許多過去一直給歐美企業做代工的中國企業,突然發現了一個問題──在自身發展很好的情況下,給我們下訂單的歐美公司不行了,那我們現在是不是有機會反向去收購那些企業呢?

在此之前的2004年,當時聯想收購IBM的個人電腦業務還是一件非常大的事情,但是從2008 、2009年之後,中國企業就開始大量收購歐美企業,比如柳工收購了波蘭著名的HSW重型機械企業,華為也收購了一些企業,還有吉利收購了富豪的一部分等等,這些幾乎全部都發生在那個階段。

歐美巨頭倒下 造就中國企業出海走上一線

整體來說,那段時間中國海外並購的案例非常多,除了一些奢侈品如希臘的Folli Follie、義大利的Geox、法國的Club Med,不少是集中在科技和工業製造領域,像是佛山的一批「隱形冠軍」企業,以及江蘇一些工業園區裡的企業都對歐美企業進行了許多反向收購。

正是因為當歐美市場一些原來的巨頭倒下了,這些中國企業才從背後走到了幕前,並開始真正展現他們的國際影響力,從全球二三線企業,變為了准一線企業。(七之一)

編按:第四和第五個階段分別始於2013年中國提出「一帶一路」倡議,以及經歷了新冠肺炎的「後疫情時代」,下期待續。

(轉載自觀察者網,作者達尼為華為前海外業務負責人,導言、標題及內容經編輯整理)