刊登日期 : 2025-06-04

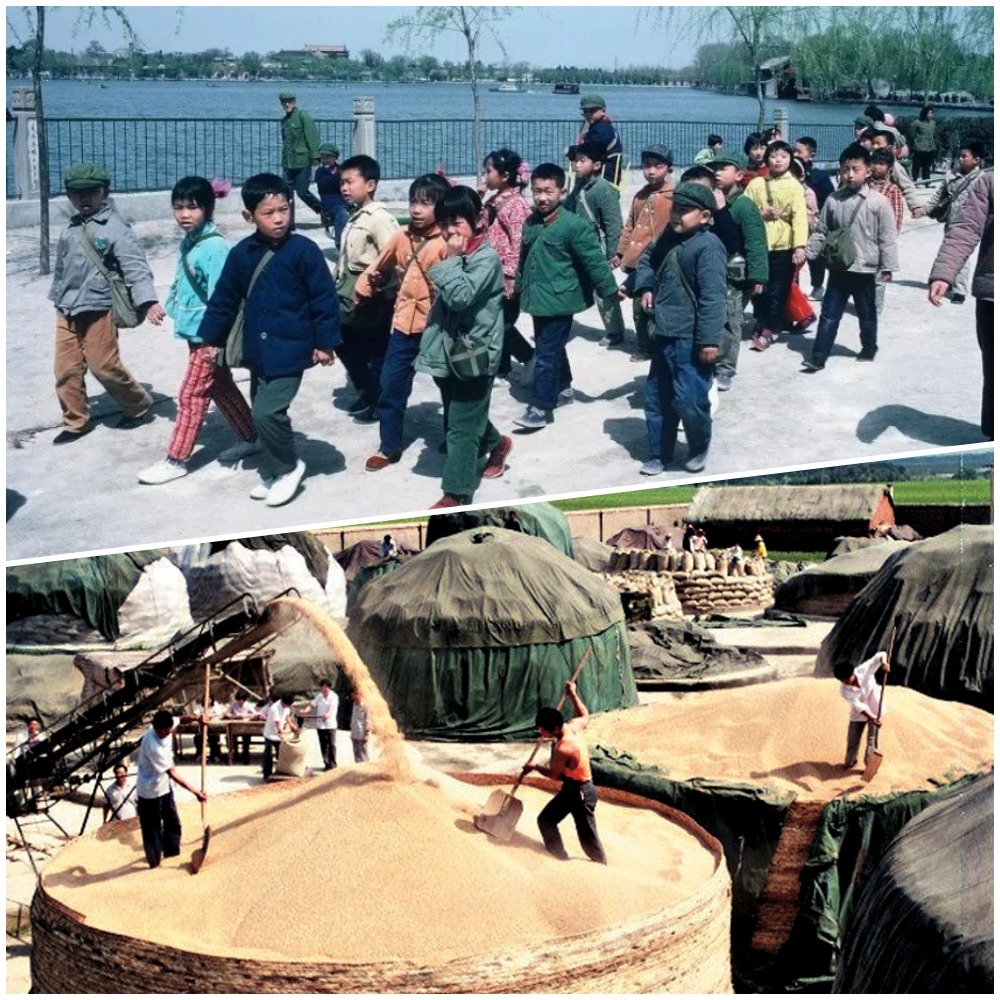

中企出海已經有好幾波,所以對於那些出海企業來說,出或不出都有它們自己的節奏。如今,這一波出海潮顯然是被一種趨勢引導出來的,然後媒體捕捉到了這個趨勢。但是對於已經出海很多年的人來說會覺得很奇怪,我以前出海的時候是這麼做的,現在也是這麼做的,並沒有因為媒體或者政府關注到了這一塊,就改變我的相關策略。其實人家還是按照既有的策略在做,只是媒體的聚光燈看到了這一塊。

達尼:企業出海要基於清晰定位和中長期規劃

以前這些企業可能把出海視作一個新的增長引擎來考慮,或者說國內市場不夠了,我要出向海外,它是有自己的業務節奏的,相對具有長期性戰略。而現在一些新的企業可能更多地把出海當救命稻草來看待,這就是這兩波中企出海潮中一個比較大的區別。

現在因為大家集體都有一種感覺——中國國內的經濟形勢有一點困難,所以許多人將出海視為救命稻草來看待的時候,它很快就會變成一股趨勢,最後把所有的人都裹挾在裏面。

所以我認為,「不出海就出局」的說法有些製造焦慮,一些未必適合出海的企業受到這種輿論的影響,也花很大力氣去出海,但是明顯缺乏對自身的清晰定位和中長期的戰略規劃。

達尼:中企出海遇文化衝突 中小型互聯網公司較嚴重

有關業出海面對的文化衝突、品牌融入的話題,之前我覺得衝突較為嚴重的是一些中小型互聯網公司——那種一根網線連出去就出海的,它的屁股沒有坐到國外的位置上,做出的決策就一定會出問題。

因為這些中小互聯網公司在海外會做一些投放工作,但它用的行銷手段都比較糟糕,比如做網站的時候,用一些色情的banner條、發一些垃圾消息等等,但是當地東道國還收不到這些企業的稅。因為很多這種互聯網公司在當地甚至都沒有開辦事處,且通過國際閘道把交易結算掉了,所以導致當地政府連稅都收不到。

互聯網一個天生的特點就是特別容易影響年輕人,傳播力又特別廣,再加上稅又收不到,所以當地政府、當地精英碰到這類互聯網公司,一般來說是會比較反感的,再結合本地競爭者的遊說,要在當地中上層社會獲得認可是有一定風險的。

達尼:企業文化製造員工壓力 長遠影響企業出海運營

再說回外派和用人話題。一些中方企業出海,初期是適合多派一些中方員工的,這樣啟動速度更快,國內外聯動也會更緊密,等建立起一定的內部文化後再吸收外部人員。另一些如果是已經做到了當地語系化強運營,那麼本地人數就可以增加。不過,我覺得企業在當地的融入與人數比例其實沒有什麼關係,而是跟企業的文化機制強相關。

如果這個公司是一個強KPI考評的公司,而它的老闆根本就沒有出過海,那麼這時老闆拿着國內投資人的錢說撤就撤,是沒有那種人在當地的切身壓力。這時侯企業做出的很多決策會很快傷害到本土,因為它的高層遠離海外本地的壓力,可能會在當地做出一些「我死後哪管洪水滔天」的事情。

這當中老闆有一定的問題,總部老闆拿到投資人的錢後會有巨大的KPI壓力,於是就給一線下KPI要求,而他不理解問題其實是出在總部。

還有一種情況就是一線員工的問題,覺得我到了這個地方,發現了機會,但是我的行為會不會對當地造成一些破壞呢?有些人可能就根本不管這些問題,只管快速完成KPI,反正過段時間就可以調離,這種類型的人也有。

延伸閱讀:中國企業藉機「出海」 歐國杯球場醒目漢字成另類焦點

達尼:中企出海忌目光短視 否則難坐穩市場

在許多出海企業當中,企業目標短期化是經常發生的情況,但是如果在海外把它當長期事業來做,你就不會做短期主義,也不會拍拍屁股就跑人。在這種情況下,文化問題都是能夠解決的。

如果出海企業的總部向一線下放的KPI要求是有一定中長期節奏的,那這些都不是太大的問題,怕的是什麼?怕的是總部朝令夕改。如果總部給一線分公司施加很大的壓力,那麼一線員工在實施的過程中一定會出現動作變形的情況。只要人在一線,而且是個正常人,他一定是更容易跟一線本地人心連心。因為人都是有自我調整性的,但因為總部有一根繩牽着他,就會導致在實際操作中的很多動作變形。

目前很多企業因為太卷,如光伏和新能源領域,許多人需要維持自己在企業內的地位,所以他到海外就不是帶着一個長期主義的心態,而是到海外賺一筆錢就趕緊走的心態,這自然就無法融入當地。

最後,中長期融入的意義不但是要突破海外市場,而是要坐穩市場。俄烏衝突之後,很多汽車行業的人都在做平行出口車,因為歐美的車廠都已經撤了。要知道一個工業產品進到當地並不容易,需要良好的口碑,但如果平行出口車售後維保沒有跟上,到時候可能毀掉的不只是品牌形象,還有中國的工業形象。(七之三)

(轉載自觀察者網,作者達尼為華為前海外業務負責人,導言、標題及內容經編輯整理)