刊登日期 : 2025-01-31

本文基於新加坡前外交部長楊榮文2023年5月23日在意大利佛羅倫斯歐洲大學學院(EUI)跨國治理學院發表的演講翻譯記錄。該次演講的主題為「歐洲未來中的中國與中國未來中的歐洲」,內容聚焦中國與歐美關係。楊榮文的演講涉及多個主題,包括歐洲日益高漲的反華情緒、中國建造圍牆以保護其文化的傾向,以及美國的主導地位逐漸削弱,預示潛在的全球權力轉移,以及對世界的深遠影響。

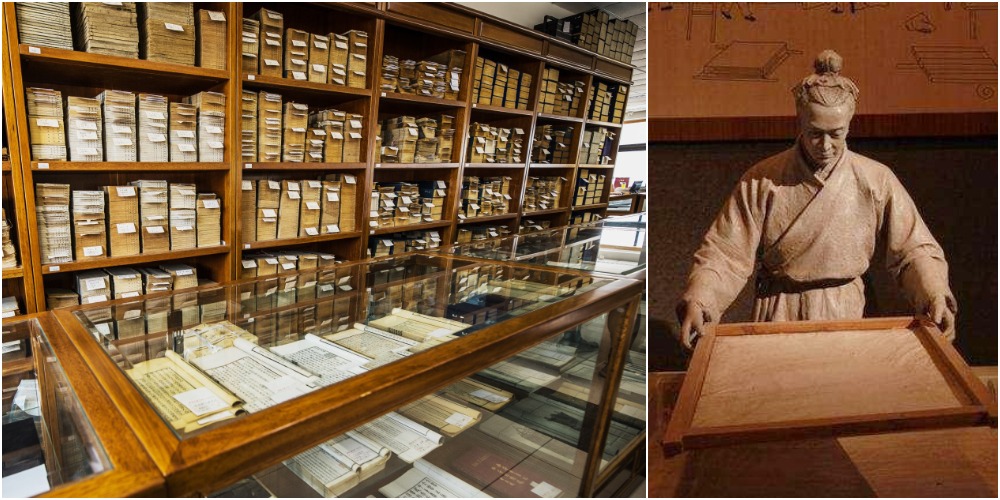

中國壟斷造紙術逾700年 擁深厚歷史文化記錄

中國文化的連續性孕育了一個比人類歷史上任何其他國家都更龐大的民族,沒有其他民族或種族的成員規模能與中國人相提並論。

歐洲是多元化的,歐洲之所以有趣正是因為它的多樣性。我以前在西班牙,現在在這裏,亞力克斯來自芬蘭,我有挪威朋友、希臘朋友、克羅地亞朋友..... 歐洲是一個部落民族的集合。希臘、羅馬和猶太基督教為歐洲提供了共同的文明基礎,歐洲人對自己獨特的身份認同充滿熱情;但對中國來說沒有這種多樣性,因為他們有紙。

他們壟斷了造紙術長達700多年,紙當作一種儲存方式,作為處理資訊的一種手段,紙的產量比巴黎的羊皮紙高出很多。如果將漢朝的紀錄與羅馬的紀錄進行比較,沒有可比性。這成為中國的傳統,每一個朝代都將書寫前朝的歷史。今天的中國有23個正式朝代,最後被撰寫的是明朝,建於1368年到1644年。

哈雷彗星最先被中國記錄 氣候洪水都有記載

清朝歷史,1644年至1911年,目前正在撰寫。這項工作始於2003年,由李嵐清副總理開始。我認識他時,他還是貿易部長。我記得他對學者們說,不要急於下結論,不要匆忙下結論。當時他們考慮撰寫99卷,其中5卷是中國開展活動的外國使團,如耶穌會、巴黎外方傳教會等,後來變成了250卷,我認為目前已經超出了這個範圍。

有關清朝的資料,比之前所有朝代的總和還要多,內部紀錄、省級紀錄和外國紀錄,因此使用紙張促進資訊密集型社會的發展。他們是第一個記錄製哈雷彗星的人,他們記錄了2,000多年前的洪水紀錄。如果你去成都,李約瑟介紹過那裏的都江堰,同一灌溉系統發展至今已有2,000多年,繼續運營,繼續保持成都供水充足,沒有洪水。還有氣候紀錄、糧食紀錄......

誰是當時的程式編寫員?他們是學者。因為他們花了很多年才理解這種語言,用毛筆書寫。你可以使用毛筆在宣紙上寫得更多、更快,比本篤會修道院僧侶們寫得更快。

延伸閱讀:中國文化通識|古文獻「四大發現」是?

中國人願意分享 造紙術傳入他方

我幾天前剛去一個修道院,並聽取了關於本篤會如何為教會和歐洲保存了幾個世紀的紀錄。在瑞士聖加侖,一些受戰爭蹂躪較少的地方,存有該歷史時期最完整的紀錄。

在8世紀,中國軍隊在中亞被阿拔斯王朝擊敗,中國戰俘中有幾個人知道如何造紙,於是造紙廠應運而生。在撒馬爾罕、布卡拉和大馬士革都有。伊斯蘭文明經歷的變革展現在文字和思考中,因為那時他們有了知識,因此我們有了醫學家、希臘歷史學者。

到了西元1000年,開羅有造紙廠。1002年,伊斯蘭地區造紙廠擴張。穆斯林希望像中國人那樣壟斷,但卻洩漏了,傳到了北歐、北意大利,就這樣紙來到這裏,時間是13至14世紀,這為文藝復興奠定了基礎。

紙在歷史上扮演的角色極其重要,因為中國人民願意分享資訊,這是其他國家所不具備的,中國今天再次成為世界上資訊最密集的社會。 (九之三)

(轉載自STG Campus@YouTube,標題及內容經編輯整理)