刊登日期 : 2024-05-24

大嶼山西面的大澳,素有「東方威尼斯」美譽,最令人難忘的自然是其自成一格的水上棚屋。在河道兩旁的一排排古老棚屋,舢舨小船穿梭於棚屋之間的水道上,如此的水鄉風情,不禁讓人目眩神迷。

最古老漁村之一大澳 蜑家漁民為何不在陸上居住?

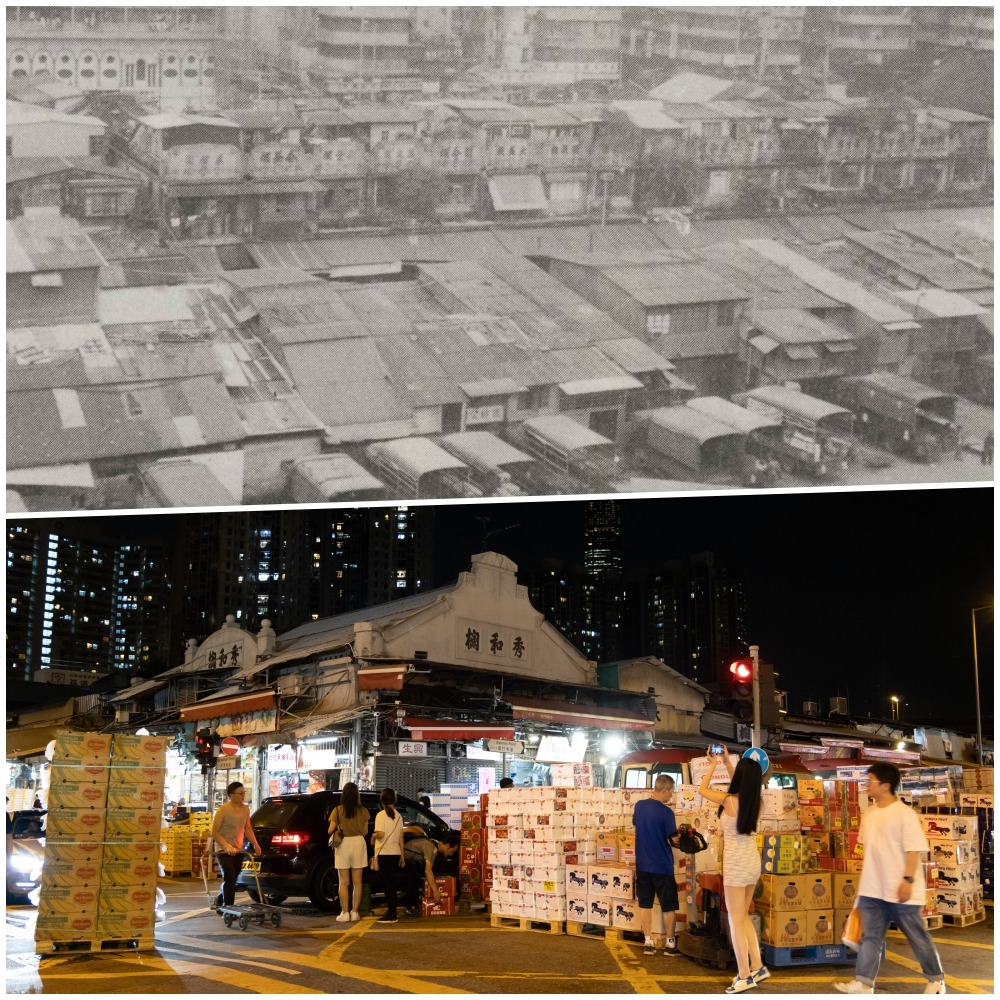

大澳是香港最古老的漁村之一,全盛時期約有500多艘漁船,漁產量佔全港四分之一。而水上棚屋是大澳一大特色,不少港人和遊客都會特意前往觀賞。

為甚麼會出現棚屋?這可以追溯至宋朝,當時大澳漁村的居民多為蜑家漁民,有一說法是他們因處於社會低下層,故被禁止在岸上居住,因而在近岸搭建棚屋居住。

另一說法是,因蜑家漁民不慣在陸上居住,但因家庭人數逐漸增加,而漁船一般只有20多呎長,實難以住下一家人,再加上漁民出海捕魚時,為了確保小朋友和長者的人身安全,因而興起在岸邊搭建棚屋作為居所的念頭。

延伸閱讀:假日好去處|大澳文物酒店活化重生 尋舊大澳警署百年遺迹

大澳棚屋最初由葵葉木板搭成 多呈半圓拱形如船篷

早期的棚屋,又叫做葵棚或水棚,是用葵葉、木塊、杉板搭成,棚底則用石柱支持,其設計多是半圓拱形,像一個船篷,也有些是三角形頂的。因棚屋都建於水上,石柱的摏柱經不起長期被海水和石蠔侵蝕,因此其後棚屋改為用「坤甸木」作支柱。

為何要用「坤甸木」?它源於印尼,能夠防水防侵飾防蠔,可以用上百年,而其他樹林多只可用30、40年。坤甸木亦多用於漁船的「龍骨」(位於船的底部,是船體的基底中央連接船首柱和船尾柱的一個重要構件),因此只要拆下廢棄船隻的支架,便可以建屋,既方便又可以減省成本。

棚屋除了改用「坤甸木」代替石柱,還會加上鋅鐵蓋頂,其後更由一層變成兩層。

大澳棚屋以棧道相連 戶戶相通鄰里關係佳

至於棚屋的基本用途,「棚頭」的平台是漁民日常作息的地方,也是棚屋之間的主要通道,以及居民聚會的地方。「棚身」是客廳、睡房,也是安放神位的地方;「棚尾」則常用作曬鹹魚、海帶等海產。每間棚屋都設有小梯伸延到水面,方便直達停泊在棚屋下的小艇。

各間棚屋會連成一排,互相接連,以木樁、木板搭成的棧道相連。因此,可說是戶戶相通,也可見棚屋居民的鄰里關係密切。

大澳棚屋兩遇火災 重建後木屋變鐵皮屋

如此美好又和諧的棚屋社區,卻於2000年7月2日凌晨,在沙仔面迎來了一場嚴重的四級火災,100多間棚屋陷入火海中。

由於棚屋是以木材和鋅鐵搭建而成,在大火中愈燒愈旺,又因棚屋互相接連,形成了「火燒連環屋」的情況,結果火焰在逾五小時才被救熄。不少家傳祖業的棚屋都被燒為灰燼,約300名居民失去了家園。

相隔13年,在2013年大澳棚屋再遇上一場三級大火,10間棚屋被燒毀。

重建後的棚屋,由原本的木樁支柱,改為石屎柱躉,而木屋亦變成了鐵皮屋。

雖然如此,但大澳棚屋仍然是當地的美麗景點,趁這個周日假期,不妨到訪這個「東方威尼斯」,乘坐舢舨小艇在水道中穿梭往來,近距離欣賞水上棚屋,享受一個優閒自在的愜意時光。