刊登日期 : 2024-12-15

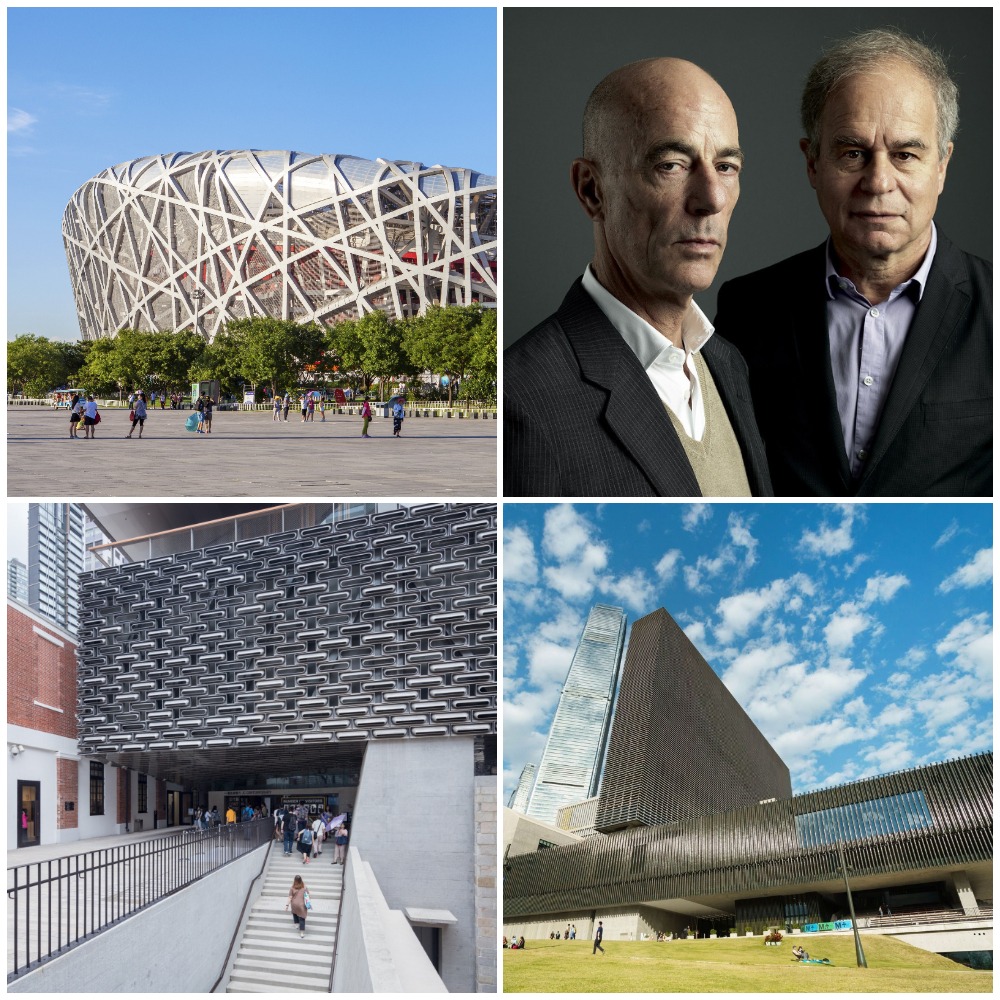

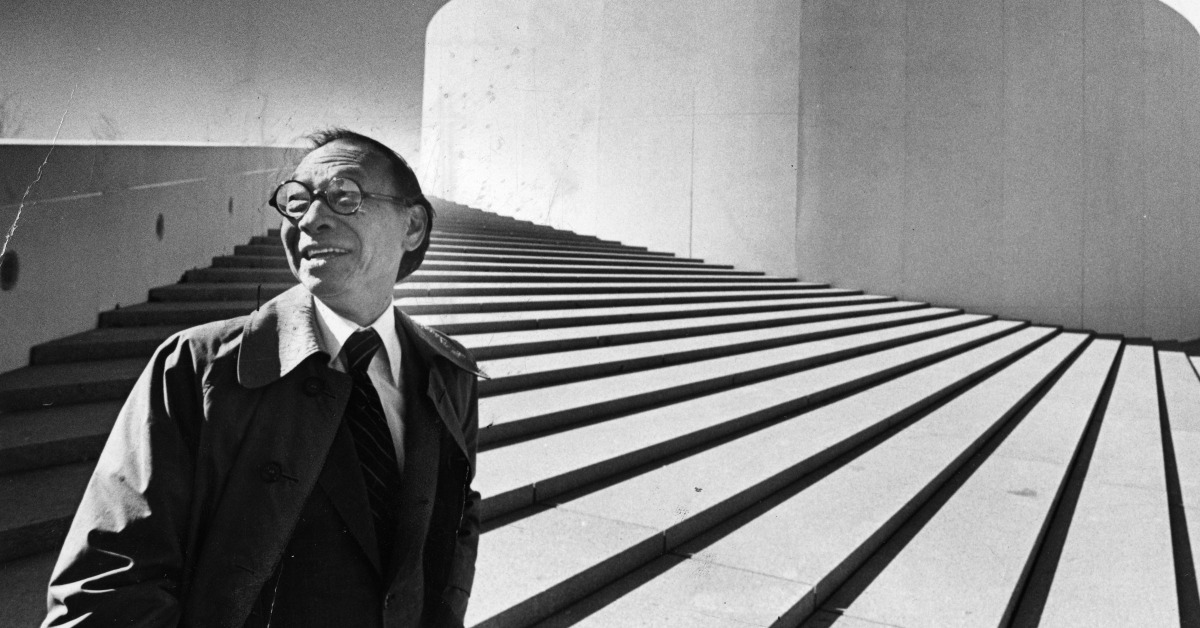

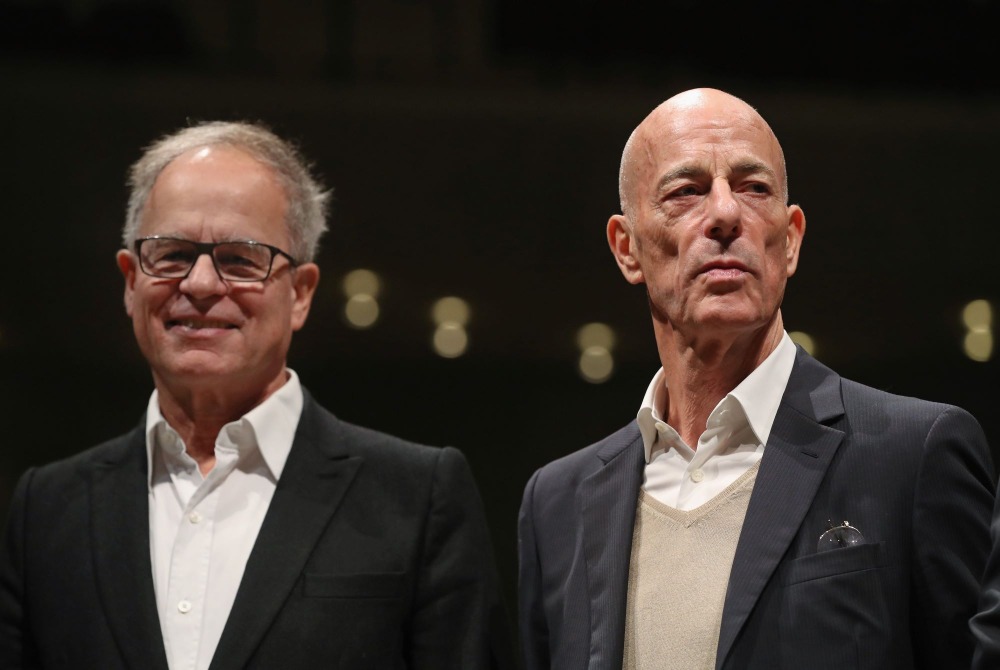

2008年奧運聖火在北京國家體育場「鳥巢」點起,燃亮中國的百年奧運夢。築造「鳥巢」的赫爾佐格和德默隆(Herzog & de Meuron)是2001年「建築界諾貝爾」普利茲克獎得主。這對來自瑞士的拍擋,猶如建築界的「物料魔術師」,擅長探索建材的可塑性,配合地域文化,構築城市標記。由他們設計的香港M+博物館及重建後的大館,亦暗藏和「鳥巢」相似的建築魔法。

瑞士知名建築師 擅突顯建材魅力建地標

瑞士的赫爾佐格和德默隆(Herzog & de Meuron)是國際知名的建築師,作品遍及全球。要用三言兩語概括其建築特色,絕不容易,皆因他們的設計多元,沒有固定風格:有石材堆砌的小屋、混凝土磚頭搭建的樓房、玻璃鋼材支撐的大廈、陶瓦築造的館舍......人們很難單憑外表肯定說出:「這就是赫爾佐格和德默隆的作品」。

不同於那些透過建築放大自我風格的建築師,赫爾佐格和德默隆相對內斂;比起興建辦識度高的代表作,他們更樂於退居幕後,發掘建材自身的魅力和個性,糅合當地歷史文化背景,將平日不起眼的建材打造成建築物的主角。北京「鳥巢」、香港的M+博物館和重建後的大館,正是一部分例子。

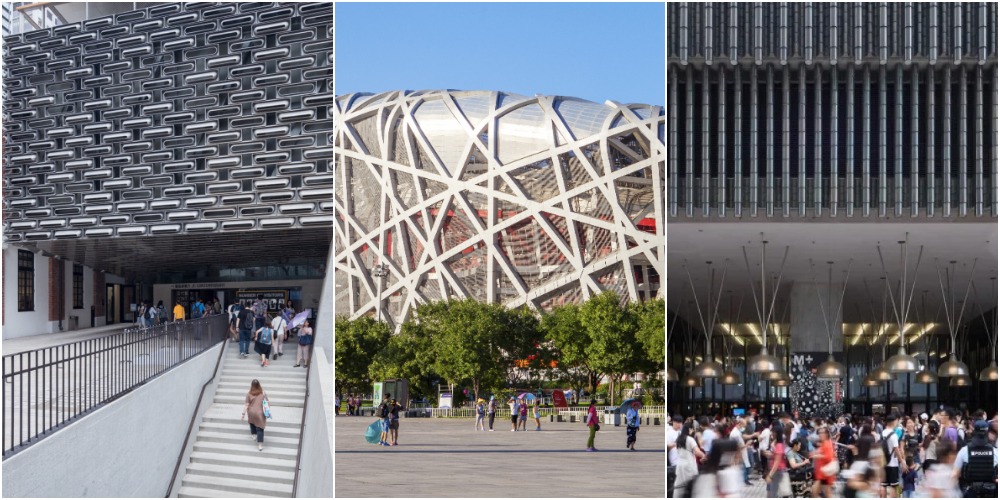

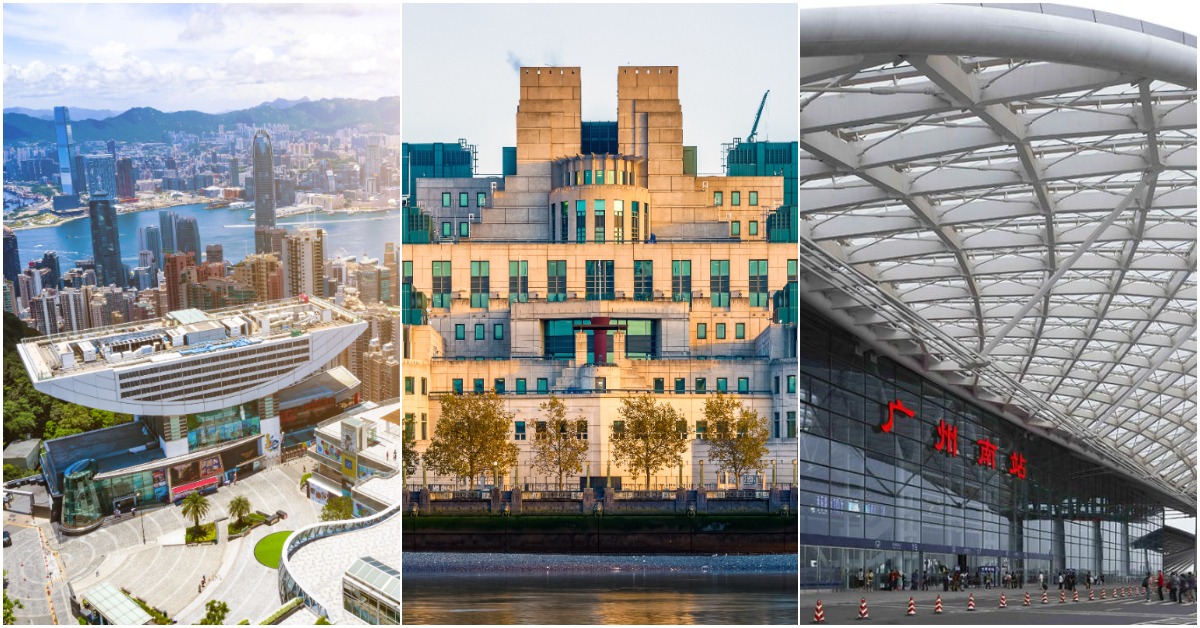

西九M+博物館外牆 由波浪形陶瓦打造

由赫爾佐格和德默隆設計的香港西九文化區的M+博物館,外形像一個倒轉的「T」字,幕牆瞥看像黑色,細看原是墨綠色,由陶瓦拼砌出來,像瓦通紙一樣排列成波浪形態。

香港寸金尺土,摩天大樓為爭取開闊景觀,大都採用玻璃幕牆,像M+那樣以陶瓦作為幕牆材料,實屬罕見,原來這是考慮到博物館的需要。

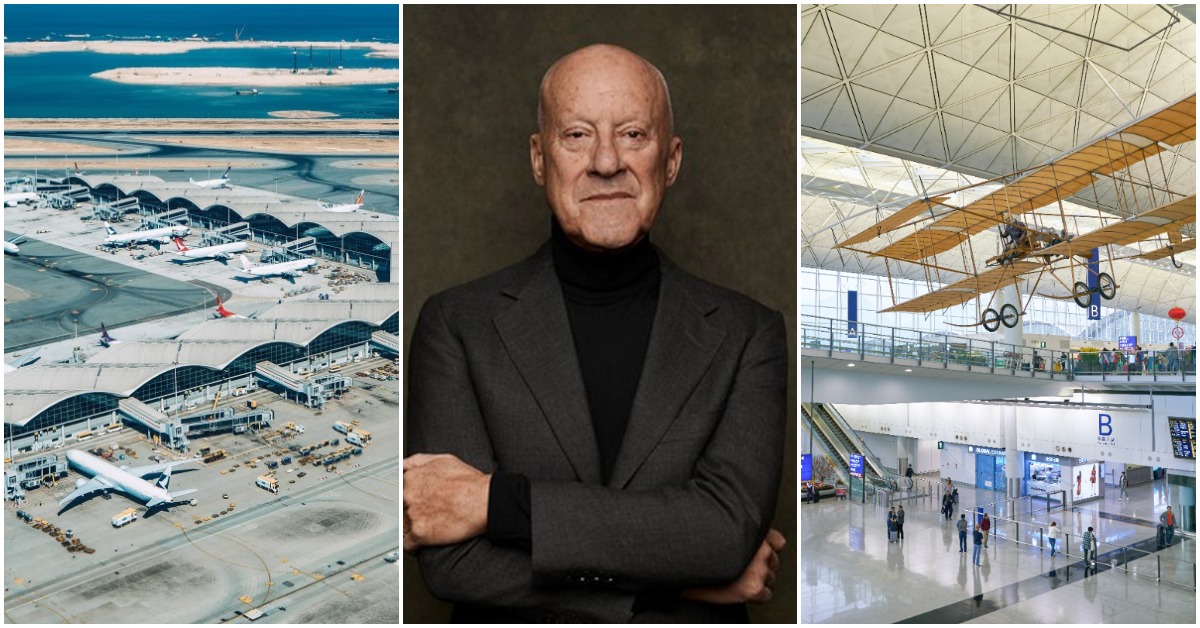

延伸閱讀:名建築師在香港|由赤鱲角機場 看諾曼‧福斯特的航空構想

M+博物館外牆會變色? 遮擋陽光實為保護展品?

M+博物館使用的陶瓦產自意大利佛羅倫斯,以特殊黏土混合物作為原料,能夠耐熱耐濕,並且因應光線不同,會呈現出金黃或橄欖綠等不同的色彩。

這種由赫爾佐格和德默隆設計的獨特釉面陶瓦,覆蓋着M+大樓幕牆和地面,有些垂直置於牆上,看起來像竹子,一些則以混凝土裝嵌在鋁質玻璃窗框上,為室內遮擋陽光,確保脆弱的展品不受陽光照射耗損;面向維港的一面更安裝了由LED燈構築巨型屏幕,成為博物館與市民之間的溝通媒介。

延伸閱讀:名建築師在香港|盤點「曲線女王」扎哈‧哈迪德 香港科幻大樓

M+地底港鐵線成起樓局限 建築師扭轉乾坤變亮點

眾所周知,西九文化區地底建有港鐵東涌線及機場快線等行車隧道,而它們正正在M+博物館底下橫穿而過。要在一條營運中的鐵路上起樓,挑戰不少,同時亦為建築帶來設計上的局限。不過赫爾佐格和德默隆未將其視為障礙,反將它化為M+博物館的特色。

到過M+博物館的市民,相信都對地底的「潛空間」有印象。不說不知,這片以大幅清水混凝土打造的展區,正位於港鐵隧道旁。不規則的建築線條,如實反映隧道走線,保留了規劃階段的原貌。錯綜複雜的空間感,為藝術展覽場地帶來嶄新的視野和角度,成功把M+地盤的缺點變成一大亮點。這正是赫爾佐格和德默隆的厲害之處。

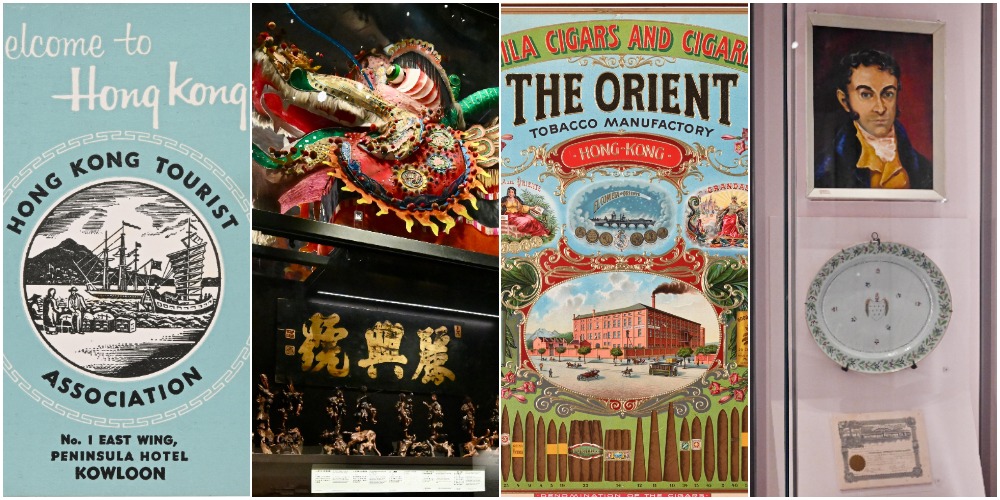

活化中環大館 重點打通封閉空間

中環「大館」的活化和總體規劃,亦是由赫爾佐格和德默隆主理。

由域多利監獄、前中區警署和中央裁判司署組成的「大館」,屬於前中區警署建築群,是英國殖民管治時期的權力中心,昔日可謂生人物近。

如何把曾經封閉冷漠的建築,活化成親民的公共空間?赫爾佐格和德默隆的策略是從基建入手,把一幢幢被高牆和大閘阻隔的樓房,以小橋、階梯及通道連接,使人群流動「像螞蟻侵佔一樣」來得很快,迅速令整座建築熱鬧起來。

延伸閱讀:名建築師在香港|凌霄閣 占士邦MI6大樓 廣州南站 由同一人設計?

大館增建「藝方」「立方」 時尚鋁磚反襯舊有花崗岩

保育舊建築之餘,赫爾佐格和德默隆亦在古蹟內增建了兩座風格截然不同的現代化建築──賽馬會「藝方」和「立方」。

「藝方」設有美術館及當代藝術空間;「立方」則主要作表演、電影放映及教育用途。

兩座建築外牆由特製「鋁磚」拼砌,在周邊的紅磚建築襯托下顯得閃閃發亮。這種銀灰色鋁磚由廢棄輪胎合金鋼圈循環再造,呈長方形,設有3種大小和不同斜度的開孔,其排列方式源自大館的花崗岩石牆,呼應建築群的歷史結構。

鋁磚與花崗石,一新一舊,一冷一熱,碰撞交融。封閉囚室活化成開放展館,高牆下是自由流動的人群。百年古蹟新舊對比鮮明,猶如一場隔空對話,讓公眾自行聯想,感受建築的可愛之處。

延伸閱讀:從大館活化變身 看香港刑法百年變遷