刊登日期 : 2024-12-19

電影《破·地獄》不單為香港電影票房帶來驚喜,更令港人對生死、對生命作出反思。片中重要場景之一、香港碩果僅存的東華義莊,曾承載着不少離鄕別井的海外華工的遺願──死後落葉歸根,回到故鄉的懷抱。

東華義莊背後有着怎樣的故事?有多少海外華工仍然寄厝義莊?為何有逾百年棺木依然存放在義莊?

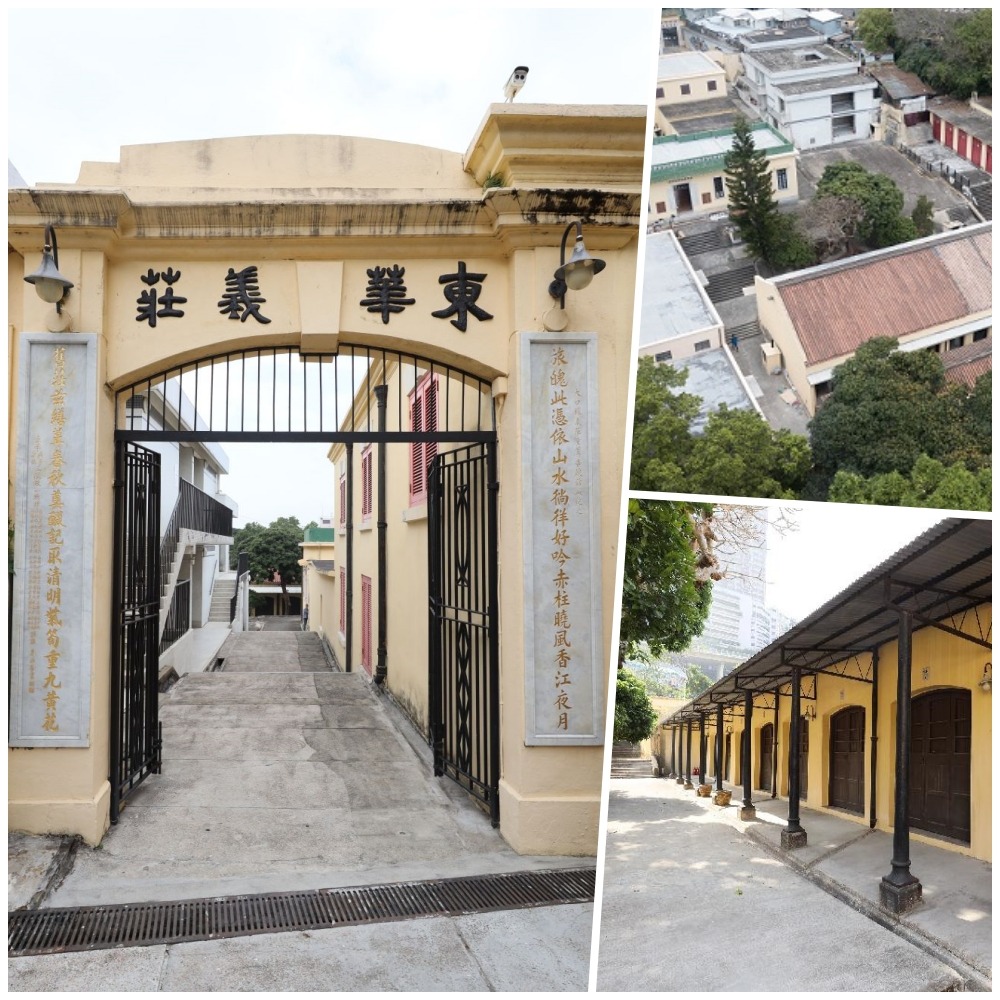

義莊為何叫「先人客棧」? 香港唯一百年歷史「東華義莊」

義莊本是古時中國社會一種由宗族維護的民間慈善機構,當中包括扶幼養老、婚嫁喪葬、濟貧救災及助學等工作。輾轉流傳下來,義莊成為了提供給先人暫存寄厝(指暫時停柩待葬或淺埋以待改葬)的地方,因而又稱為「先人客棧」。

香港唯一一間逾百年歷史的義莊,是位於薄扶林大口環道的東華義莊。它的前身是西環堅尼地城牛房附近的義莊,又稱「牛房義莊」,於1875年由文武廟捐資興建而成,並交由東華醫院管理。

1899年,牛房義莊遷建至大口環道現址,並正式命名為東華義莊。整個義莊建築群佔地約6,050平方米,在百多年間經過不斷擴建,因此建於不同時期的大堂、莊房、石牌坊、涼亭及花園等,展現中國傳統、現代西式,以及糅合兩者的建築風格。

延伸閱讀:《破·地獄》|破地獄為超渡亡者還是慰藉生者?「跳油鑊」為何已很少見?

19世紀淘金熱吸華人遠赴重洋 香港成運送華工返鄉安葬的中轉站

東華義莊為已故海外華人運返故鄉安葬期間、提供靈柩寄放之所的安排,要由19世紀中的外國淘金熱說起。那些年,美國舊金山(現為三藩市)和澳洲新南威爾士發現大量金礦,吸引成千上萬的華人遠赴重洋,前往當地做礦工投入淘金熱,也有不少華人從事高危工作,例如建築鐵路等。

由19世紀至20世紀初,大量華人前往海外工作,不少人或生病、或因高危工作例如負責在山隙間擺放炸彈,以助開闢山徑道路或鐵路等,後來客死異鄉。1870年,有美國加州報章報道了1,200名華工遺骸被運回中國的新聞,估計他們就是在興建美國太平洋鐵路期間喪生的華工。

這些在海外殞命的華人華工,都會由海外華人建立的會館、同鄉會、宗親會等幫忙處理身後事。不同祖籍的華人都有回到故鄉安葬的傳統觀念,而香港鄰近內地,又因港口深水可容遠洋輪船停泊,因而香港義莊成為了這些先人返回故鄉安葬的中轉站、臨時寄厝的地方。

19世紀末起,東華三院的一眾總理因着商人背景,人際網絡遍及內地、亞洲、美洲及澳洲等,因此東華義莊與內地及海外會館、官府及慈善團體聯繫起來,接收及臨時寄厝海外先人的靈柩和骨殖(屍體腐爛後剩下的骨頭),安排回到內地原籍安葬。

還有是,不少由廣東省以至海外來港做工而不幸離世的先人,也會暫厝於東華義莊,等待親人來港後,再運回故鄉入土為安。

延伸閱讀:同由東華三院管理的「戊午馬棚遇難中西士女公墓」 紀念1918年馬場大火遇難者

東華義莊登廣告尋人領回先人棺骨? 誰人骨殖存放超過100年?

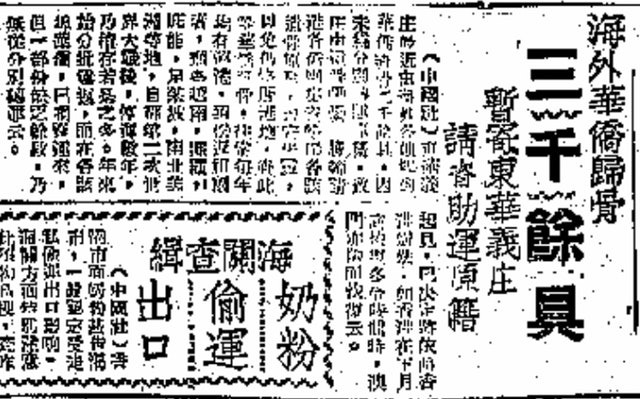

一般來說,當東華義莊接收到海外的棺骨後,會先在報紙刊登招領廣告,並聯絡各地華人會館,然後再安排棺艇(俗稱蝦苟艇)運回內地。棺骨由海外抵港,再經東華義莊至內地故鄉,整個過程約需6至8個月。

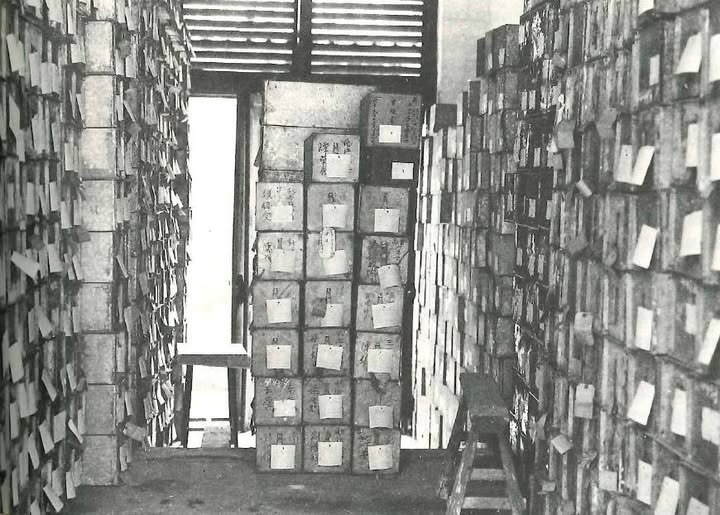

不過,有些棺骨在東華義莊寄厝數十年,並不罕見。據知,義莊仍有數十位上一代海外華工的棺骨,甚至有東華醫院創院總理及其夫人,骨殖存放年期更逾100年。

現時每年約有30具遺體寄厝在義莊內,或因擇吉日入葬,或需轉運至另一地方才下葬。而這些寄厝先人中,除了尋常百姓,也有名人,例如富商林百欣、賭王何鴻燊等。

1960年代,東華義莊的全盛時期曾有寄存靈柩逾600具,骨殖逾8,000副。自1970年代起,港英政府大力推行火葬,隨着年月消逝,寄厝的靈柩及骨殖都相繼減少。

1974年,東華義莊將部分花園範圍改建為靈灰安置場地,提供近千個龕位;1982年再增設逾5,000個龕位。現時東華義莊提供先人靈柩、骨殖及骨灰的永久和暫時寄厝服務。

此外,東華義莊又在往返美洲的客輪上設置「金山棺」,用作存放在船上病逝的旅客遺體,若最終沒有人認領的遺體,東華會代為殮葬。

東華義莊的靈柩運送中轉站角色,百年間幫忙無數海外華人華工死後完成落葉歸根、返回故鄉的遺願。行善積德,意義重大。

延伸閱讀:《破·地獄》|奪港產片票房冠軍 獻給活人與亡魂的度脫之舞