刊登日期 : 2022-10-08

香港學生長年在冷氣房上課,很少機會在藍天下學習。回顧半世紀之前,大部分學生都在晴空下上課,皆因課室都設在戶外,說的是5、60年代盛極一時的「天台學校」。

移民湧入 天台學校應付學額不足問題

天台學校的設立,要由1953年的石硤尾大火說起。當年港英政府為安置災民,興建多層徙置大廈。隨着戰後移民湧入,適齡學童急增,不少宗教組織及民間團體向政府申請,將徙置大廈的天台改裝成學校,教基層兒童讀書識字,應付學額不足的需求。

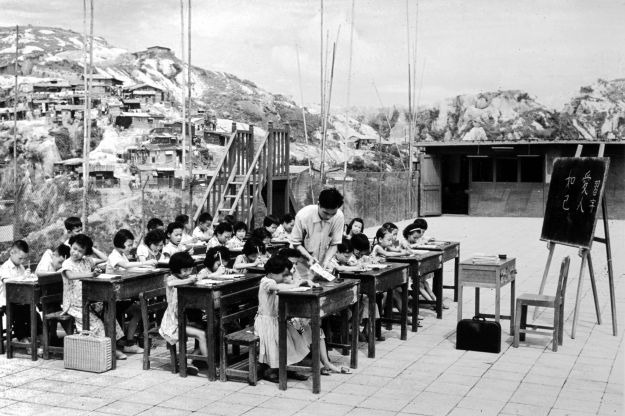

天台學校設施簡陋 上課日曬雨淋

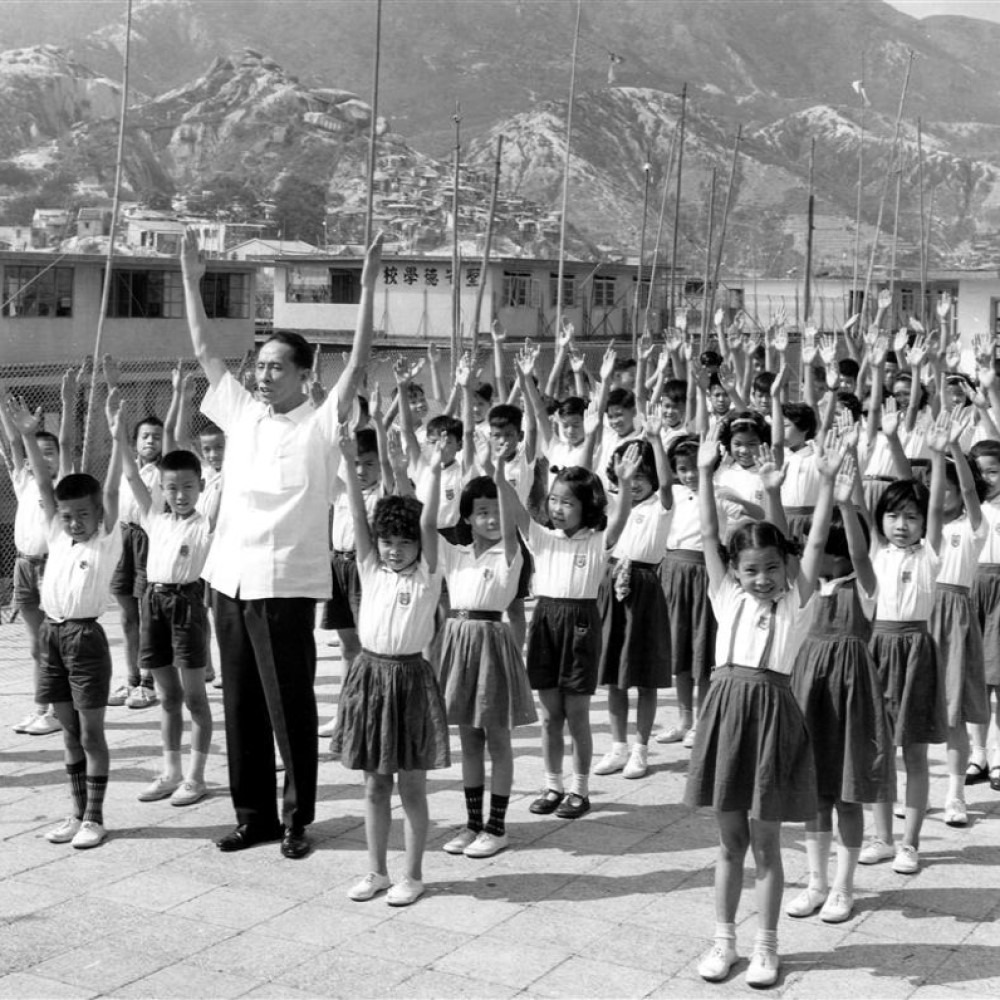

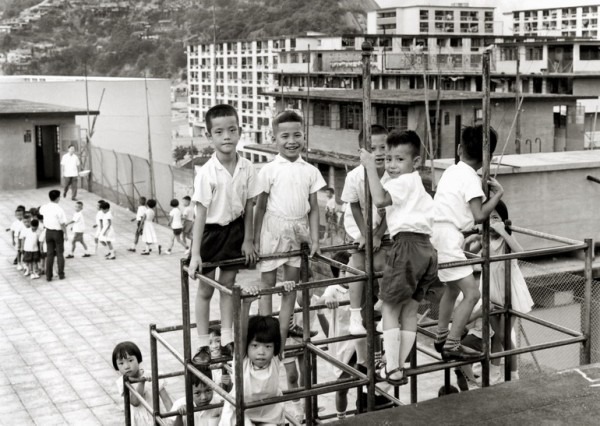

這些天台學校,不少設置在H型的徙置大廈頂樓:課室位於大廈的左右兩端,而中間則是操場位置,是學生做早操、小息玩遊戲的地方。

雖然學校設施簡陋,上課日曬雨淋,洗手間還得與徙置大廈居民共用,但學生都習以為常,對於得來不易的學習機會份外珍惜。

充滿人情味的天台學校 老師資助學生讀書

學校亦很有人情味,當年香港童工情況普遍,不少孩子未完成學業就被逼輟學,幫補家計。

當時,有老師不但自資替學生交學費完成學業,更會等學生放工替他們補課,希望孩子以知識改變命運,擺脫貧窮。

天台學校學費1元起 設營養餐 學生不愁溫飽

入讀天台學校並非免費,一般要收取1元至5元的學費,而當時一碟飯的物價約為1.5元。有的學校更會提供營養餐,如牛奶麥餅、黃豆餐肉飯等。雖然膳食幾乎天天一樣,但學生起碼不愁溫飽。

普及免費教育 撥地建校 天台學校被淘汰

踏入6、70年代,港英政府大力興建廉租屋及發展新市鎮,預留土地予學校興建獨立校舍,天台學校逐漸式微。1971年開始,香港開始實施6年免費教育,港英政府並制定了《入學令》等政策,家長若果拒絕送適齡子女入學,就要受到刑罰,還禁止僱主聘請童工,保障兒童的讀書權利。

昔日基層為口奔馳,父母無暇照顧子女,孩子學會逆境自強,發奮讀書,力爭上游;今天教育普及,校園設施提升,家長照顧周到,孩子卻疲於應付功課及家長期望,失卻學習興趣。

學習條件改善了,學習動機卻不如從前,到底是誰之過?

延伸閱讀:香港考試制度 重篩選不重人才培養?