刊登日期 : 2025-03-12

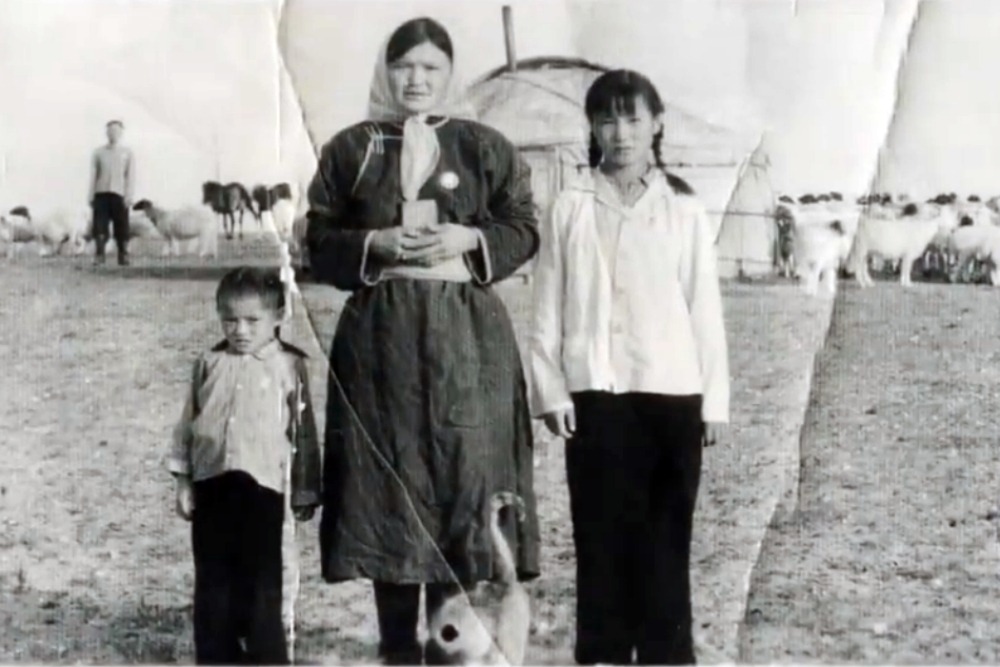

都貴瑪被稱為「草原母親」。上世紀60年代初,3,000華東孤兒被送到千里外內蒙古大草原,19歲的都貴瑪擔起重任,盡心竭力照顧着其中28個孩子,她的大愛故事感動了無數人。

都貴瑪來自草原 自幼父母雙亡

都貴瑪1942年出生在內蒙古四子王旗草原,自幼父母雙亡,由姨母養大。她原本是普通牧民,直60年代初人生軌迹才有改變。

那時中國遭遇三年自然災害,多地物資匱乏、食物奇缺,向來較為富庶的華東未能例外。一些父母實在養不活孩子了,唯有忍痛把骨肉遺棄到城市裏,希望他們能被收養、能有一條活路。

在困難環境中,被江、浙、滬各孤兒院收留的孩子驟然增加,如何照顧數以千計嚴重營養不良的孩子呢?

當局最初的計劃,是讓情況稍好點的內蒙古支援孩子們一些奶粉,但內蒙古方面考慮到這不是長遠打算,遂提出了一個大膽建議——把孩子送到內蒙古草原來,由牧民收養,讓他們有得吃、有溫暖。

「上過學」 都貴瑪被選為保育員

方案確定,大約3,000名華東孤兒分批被送到千里之外內蒙古草原,他們被當地牧民親切地稱為「國家的孩子」。內蒙古方面下達了明確指示,要「接一個,活一個,壯一個」。

這次跨越血緣、民族、地域的愛心接力,就是後來人們所說的「三千孤兒入內蒙」。

孩子們最小只有幾個月,最大僅幾歲,且個個面黃肌瘦,很多還在生病,當局決定先把他們分散到各地的臨時保育院,待調理好後才交由牧民領養。

當時只有19歲的都貴瑪,為「上過學,認得字」,所以被選為定保育員。她的保育院其實僅有一頂蒙古包,助手只有一個,卻要照顧的孩子卻有28個之多。

不懂漢語成都貴碼最大障疑

接到任務,都貴瑪曾有顧慮,特別是自己尚未成家、沒任何經驗,是否能夠照顧這些孩子。但她知道孩子處境,亦再不猶豫,決定無論如何都先接下擔子。

照顧孩子有多困難,為人父母都知道。但要照顧28個孩子,困難卻是外人難以想像的。當然,為了孩子們,都貴瑪再沒有半句怨言。

「那些孩子太小了,白天哭,晚上也哭,剛開始我也着急,相處久以後就適應了。」都貴瑪後來接受採訪時憶述:在蒙古包裏,她把孩子們的床排成圓形,自己睡在中間,年齡小的就挨着自己近一些。有時候旁邊的孩子哭了,她實在累得起不來,就伸出手輕輕拍拍.....

都貴瑪又說,因為不懂漢語,語言成了她與孩子間最大障礙。記不住孩子們的名字,她唯有為28個孩子縫製了顏色、樣式不一的蒙袍用來辨認;要吃飯時,她便把碗拿出來,要睡覺時就把枕頭放在孩子耳邊.....

孩子離開 都貴瑪:整夜睡不着覺

當四周都安靜下來,都貴瑪會想着孩子長大後會是甚麽模樣,會不會成為一個有用的人.....

在都貴瑪悉心照顧下,28個孩子無一夭折,創造了一個奇蹟。大半年過去,年幼的孩子學會走路、學會說話,當聽到孩子叫「額吉」(媽媽的蒙古語)時,都貴瑪深深被觸動。

但保育院始終是一個中轉站,孩子調養好了,便會被附近牧民收養,這意味都貴瑪要和28個建立了感情的孩子將離別;而且,28個孩子是28次離別。

「那時,每隔幾天就會有牧民騎著馬、趕著勒勒車(牛車),到保育院申請領養孤兒。孩子們被陸續送走的那幾個晚上,我整夜睡不着覺......」

學產科知識 都貴瑪救40年輕母親

都貴瑪常常提到一個叫呼和的孩子,「我看着呼和坐在勒勒車上,順著蜿蜒的小路越走越遠,心像是骨肉分離一般揪着疼。」

不放心孩子們在養父母家的生活,都貴瑪還會騎着馬到他們新家附近,遠遠地、偷偷地看,直到確認他們過得快樂,才踏上歸途。

孩子全部有了歸宿,都貴瑪完成任務,回歸草原。不久後,她有了自己的家庭。

1974年,都貴瑪參加四子王旗醫院培訓,跟隨婦產科醫生學習接產技巧及產科知識。此後她繼續放牧生活,但每當都有需要,就會這些知識救急扶危。在醫療條件落後的草原上,都貴瑪幾十年間挽救了40多位年輕母親的生命。

都貴碼獲「人民楷模」榮譽稱號

直至現在,「草原母親」都貴碼仍在生活在四子王旗,只是上了歲數,身體不好,她已不再放牧,並住進了鎮上的樓房。

2019年9月,國家主席習近平簽署主席令,授予都貴瑪「人民楷模」國家榮譽稱號,「草原母親」的故事開始為大眾知曉,還被改編成舞台劇和電視劇。

那28個孩子後與都貴瑪後來還有見面嗎?有,一些孩子一直在草原生活,他們和都貴瑪常來常往;一些孩子當年實在太小,記不住事,此後又因社會環境改變,離開了草原,對都貴瑪沒印象了。不過當他們知悉往事,也會千方百計聯絡「額吉」。

內地傳媒報道,已年過花甲的孩子們,還和都貴瑪建起了「聊天群」,常常分享着生活點滴。

延伸閱讀:88歲仍在蹬三輪車 白方禮為圓窮孩子們的上學夢