刊登日期 : 2022-08-04

香港教育重視STEM教育,即Science (科學)、Technology (科技)、Engineering(工程)和Mathematics(數學)。不過,中國工程院院士鍾南山教授在華南師範大學講座上就提到中國的科學素質教育,應該是「IMH」模式,即Innovation (創新)、Sense of Mission(使命感)、Humanity(人文)。他相信,有興趣不夠,還需要有使命感,並有良好的協作心態,那就有不斷創新的動力,對社會作出貢獻。

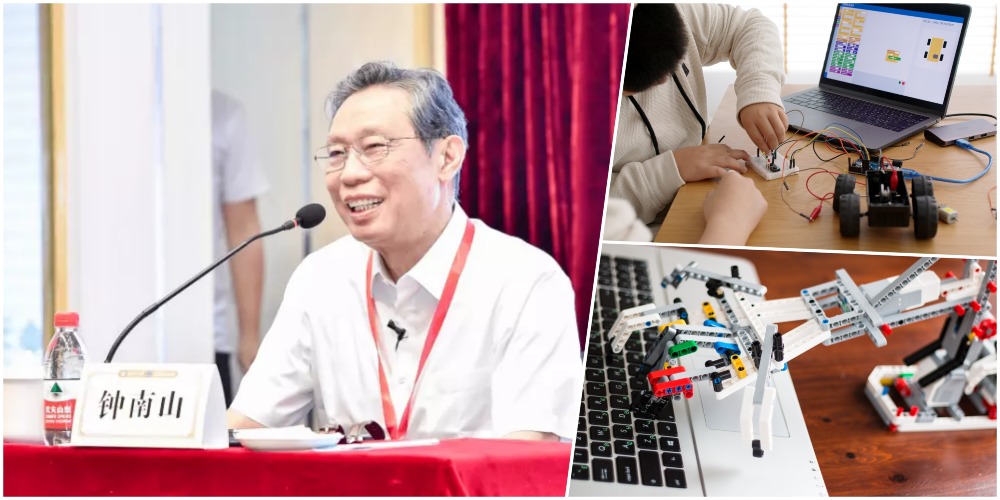

鍾南山:STEM培養創意技能 IMH由使命感帶動創新

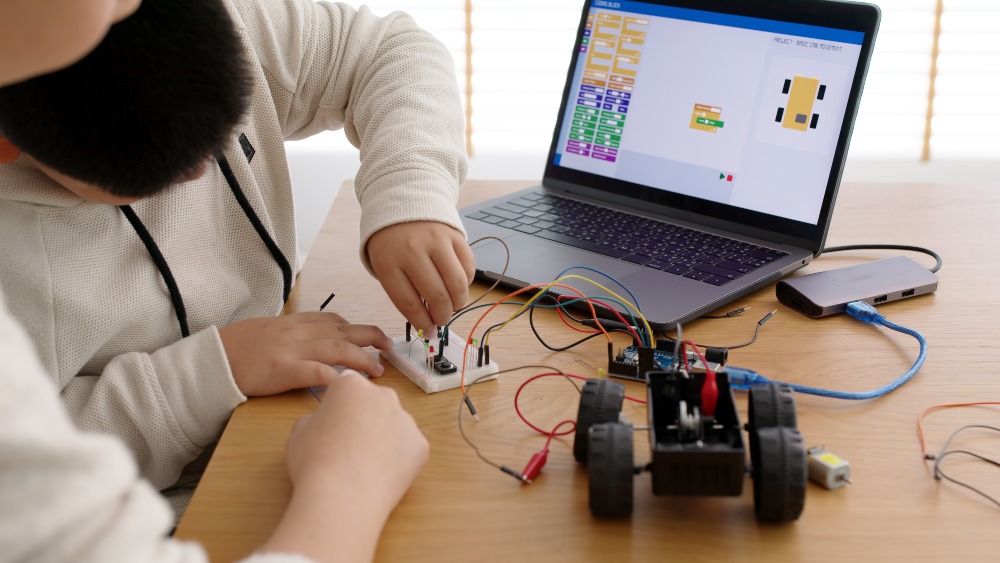

香港教育局在2015年《施政報告》中首次提出在中小學推行STEM教育,旨在增強學生在綜合和應用知識與技能的能力,培養創造力、協作和解決問題的能力。政策推出以來,不論學校、學習中心都不斷推出各式各樣的專題學習,包括編程、科學探索等,把科學、科技、工程及數學加以應用,製作出不同的科學機械人、智能應用程式等等,用以引起學習的興趣,或改良各項應用,讓生活變得更好。

在STEM之上,有些學校又提倡STEAM,把Art(藝術)加入「STEM」的發明上,注重設計和美觀,讓創意添上美藝色彩,增加市場吸引力。無論STEM或STEAM,都注重創意和應用。

鍾南山:使命感是社會責任 有責任就懂發現問題

中國工程院院士、中國呼吸道傳染病學專家鍾南山教授,在廣州出席華南師範大學舉行的「全國科學教育暑期學校」中小學教師培訓(廣州會場)時,提出中國科學素質教育應該建立在「IMH」體系,是指Innovation (創新)、Sense of Mission(使命感)、Humanity(人文)。

他相信「科學素質教育的核心是創新,科學素質教育的動力是使命感與興趣的結合,科學素質教育的人文精神重點則是協作精神。」

鍾南山:學生不斷創新 社會就能進步

在中國抗疫的過程,鍾院士認為中國堅持在「生命至上」的理念,在這個使命感之下,依靠科學創造出抗擊疫情的創舉,比如首次分離出新冠病毒、首次進行測序、首次研發檢測技術、揭發病毒「人傳人」及快速傳播的特徵,以及研發抗疫疫苗等等,每一項都是屬於「Innovation (創新)」。

鍾南山:協作精神是人文素質 要從小培養

他認為創意要能「實踐」出來,才叫「創新」,而如何實踐,就由使命感所驅動。因此,培養「創新」,單靠「興趣」是不足夠的,要有對社會的「Sense of Mission(使命感)」。他說:「中國科學素質教育的動力,是使命感跟興趣的結合,不是只有單純強調興趣。」而把「創新」意念發揮盡致,就靠「Humanity(人文)」中的「協作精神」。他說:「這一點在中國特別明顯,不管是以前的原子彈、氫彈,還是現在的『神舟』、『問天』,都是許多人和單位聯合的結果。我們需要這樣的精神,從小就要培養這樣的精神。」

在STEM的科學教學上,不單發掘興趣,更要培養學生對社會的使命感,與及協作精神。有使命感就有發現問題的能力,就能做出對社會有用的創新意念。這就是鍾院士認為中國需要的學生素質。