刊登日期 : 2024-10-09

本文基于葛兆光教授在2018年11月14日在香港大学人文社会科学研究所主办的“从全球史看近世中国的兴衰”论坛上的演讲记录稿,有补充与修订,原标题为《“漫长的十八世纪”与“盛世背后的危机”》。

该论坛由香港大学梁其姿教授主持,新加坡国立大学王赓武先生、台北中研院朱云汉先生和葛兆光先生,分别从新加坡、台湾、大陆学者的不同视角,对这一主题进行阐述。

葛兆光忆十八世纪皇权独大 对内思想统一 对外文化傲慢

接下来是第二点,就是面对世界的无知和傲慢,这当然是意识形态与思想文化固执和僵化的问题。

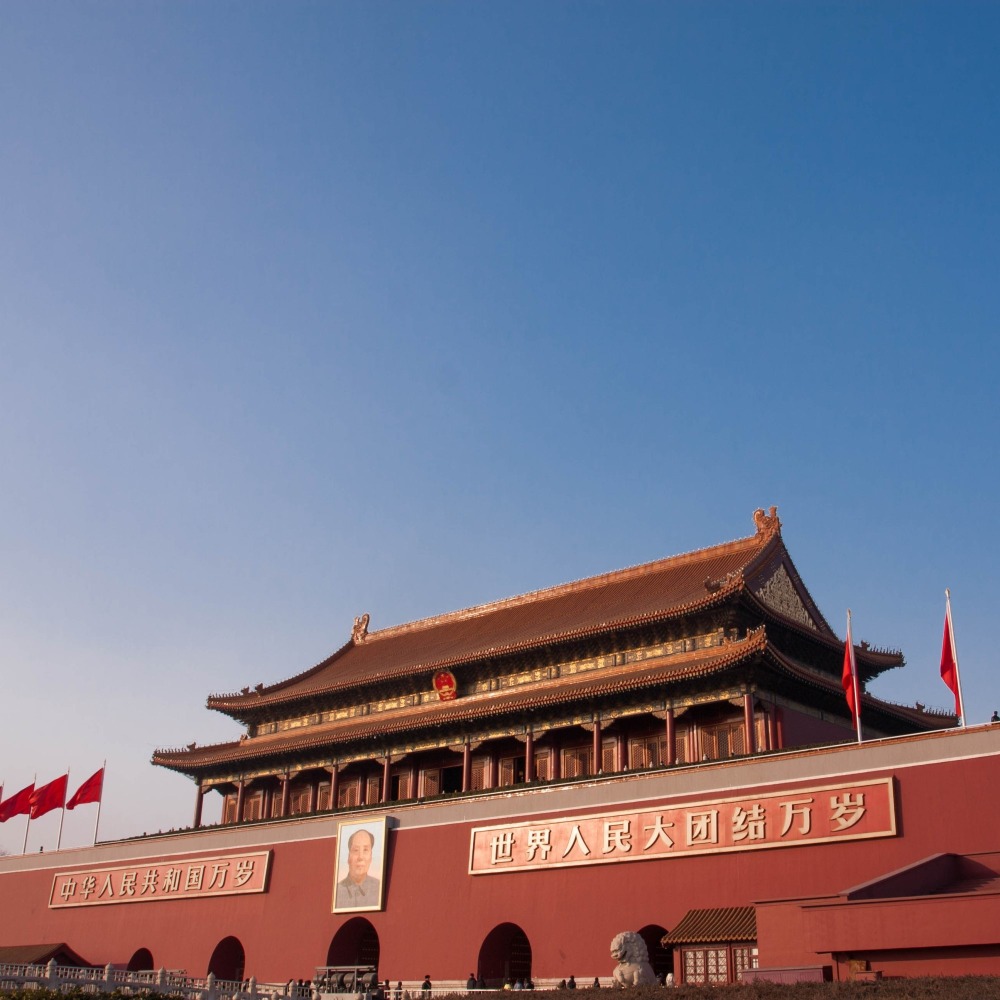

过去讨论十八世纪,往往会说到天朝的傲慢和自大,有人反对,说中国不曾傲慢,也不曾闭关锁国,虽然是朝贡圈的老大,但对各国各族都很平等。像美国学者何伟亚那本《怀柔远人》。其实,这是有意立异,不过是后现代后殖民的路数而已。不要相信天朝皇帝会那么平等地“协和万邦”,其实,皇帝始终是中心,中国始终是中心。

这和皇权独大下的思想专制相关,在古代中国的政治史和思想史上,对内部要思想统一,对外部是文化傲慢,这是一个定势。

如果说,中古时期的皇帝,还只是在一旁居高临下充当思想辩论的仲裁者:

汉代的“食肉不食马肝,不为不知味”,

梁武帝介入“神灭论”的讨论,

唐代皇帝喜欢在宫廷里听“三教论衡”,

但宋代以下的皇帝,却常常直接充当思想的辩论者,介入思想世界的论争:

宋孝宗的《三教论》和《科举论》,

嘉靖皇帝《正孔子祀典说》和《正孔子祀典申议》。

到了十八世纪,大家可能记得,雍正皇帝干脆自己操刀,编了《大义觉迷录》(1729)和《拣魔辩异录》(1733),前一本借了曾静案,介入政治和伦理领域(讨论华夷之辨的错误、皇帝神圣的地位和他本人的合法性);后一本针对佛教禅宗,介入宗教信仰。

如果再加上《名教罪人》,好了,皇帝不仅管天管地,还要管思想,这就形成了对知识阶层的很大压力,不光是王汎森讲的“毛细管”作用,还有强大的“锻压机”作用。

(但为什么中国会这样呢?)

而这个定势在二十世纪上半叶之后,“训政”与“党国”成为主流的时代,更是变本加厉。

延伸阅读:葛兆光看十八世纪中国的盛世危机

葛兆光忆十八世纪皇权钳制文化思想 知识份子自由思想发展阻力大

那么,在皇权笼罩一切的专制政治制度底下,说得好,唯有“得君行道”的路径和“作帝王师”的理想,说不好就只能“著书都为稻粱谋”。

知识份子怎么能轻易挣脱专制皇权、政治制度对文化思想的钳制?而在专制皇权、政治制度的控制之下,自由思想空间愈来愈窄仄,我们又怎么能相信凭着这种传统,中国能给世界带来惠及全球的价值,发展出保证现代科学、技术和经济自由发展的制度?

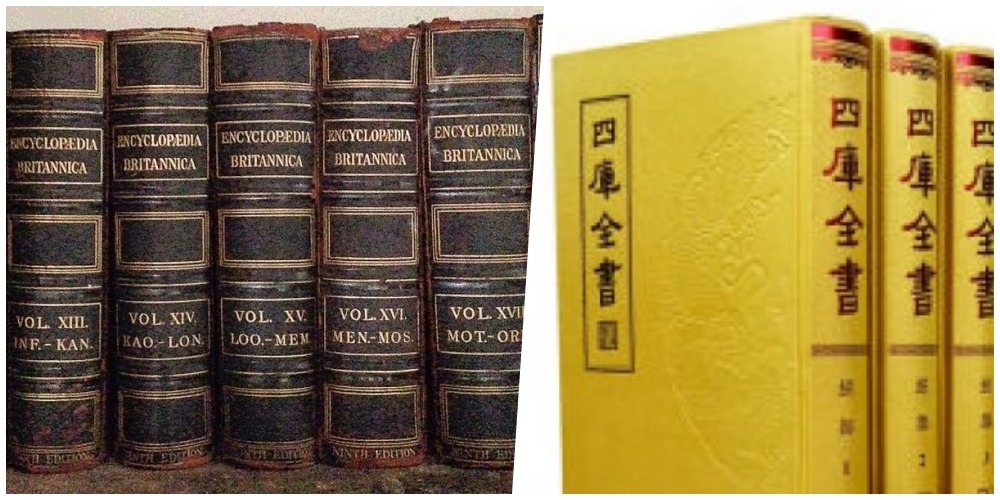

举一个例子,差不多同样在十八世纪70年代,欧洲完成了狄德罗和达朗贝主编的《百科全书》(1772,共28卷,两千万字,71, 818条条目,2,885张插图),中国则由朝廷组织编成了《四库全书》(1782)。两套书各自的取向和影响是什么,好像也差得很远,百科全书似乎是朝向现代的,四库全书当然是回向古代的。

《百科全书》虽然以“记忆”、“分析”和“想像”包容历史、哲学和文学,但更强调了商业、技术和工艺;然而《四库全书》则仍然是经、史、子、集,所以,当《四库全书》的编纂,鼓励了学者们把精力和智慧都用在古典的注释和发挥上的时候,可是,欧洲的实用知识却在发展和整合。

特别值得一提的,是在这之前几年的1776年,美国发布了《独立宣言》,而之后几年的1789年,法国发布了《人权宣言》。(五之四)

延伸阅读:葛兆光看十八世纪清帝国庞大疆域的烦恼

(转载自“从全球史看近世中国的兴衰”论坛的演讲记录稿,标题及内容经编辑整理)