刊登日期 : 2022-11-09

本文供太空棋盤遊戲使用。遊戲進行時,請按照棋盤上的「指令」,找到對應的「航天百科」內容,齊齊學習太空科學知識,了解中國太空人從地面訓練到太空「出差」的全過程!

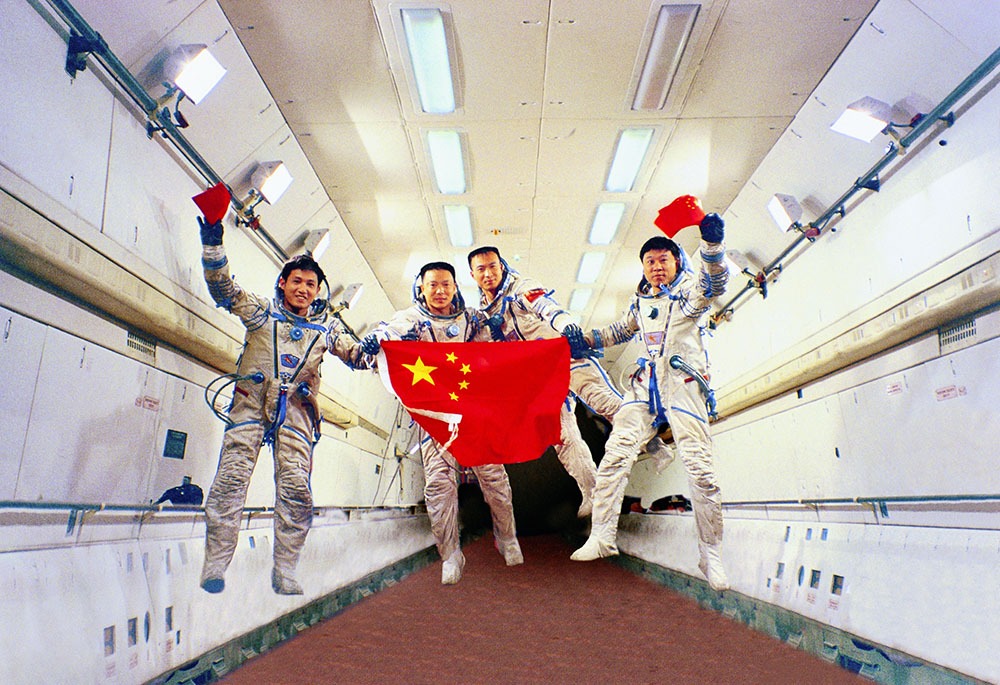

步數3 失重飛機飛行訓練

失重是航天飛行中特有的物理現象之一。為了讓太空人了解失重環境,熟悉和掌握失重環境下的運動和操作技巧,失重適應性訓練必不可少。其中失重飛機訓練是一項負荷較大、艱苦而且有一定風險的訓練,對太空人的身體和意志也是一種考驗。

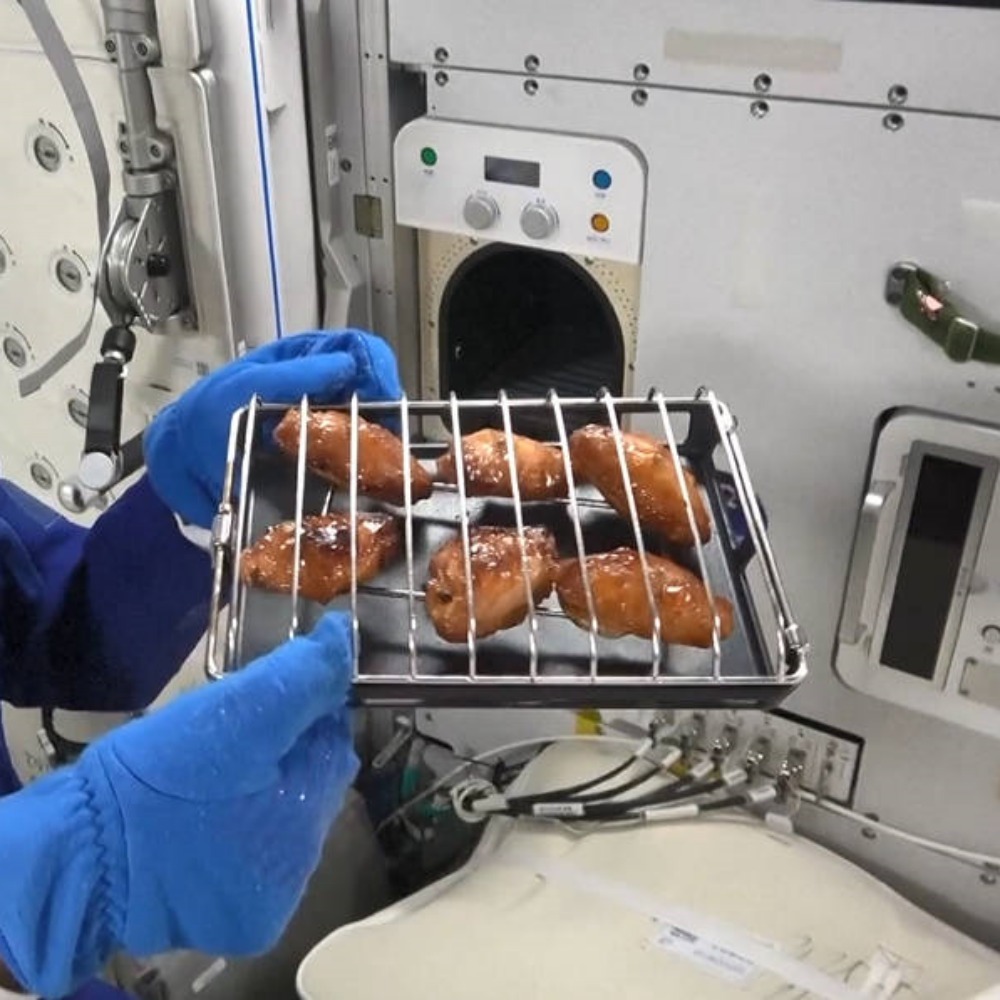

失重飛機每次做拋物線飛行,可產生大約25至30秒的失重環境。訓練分為兩類:一是失重條件下機體的一般感受和反應體驗、漂浮訓練、定向能力訓練等,太空人要學會在失重條件下保持姿態平衡和運動的方法;二是操作技能訓練,太空人要學會在失重條件下穿太空衣、進食飲水、閱讀書寫等技能,以提高工作效率。

延伸閱讀:失重條件下 人體會有哪些變化?

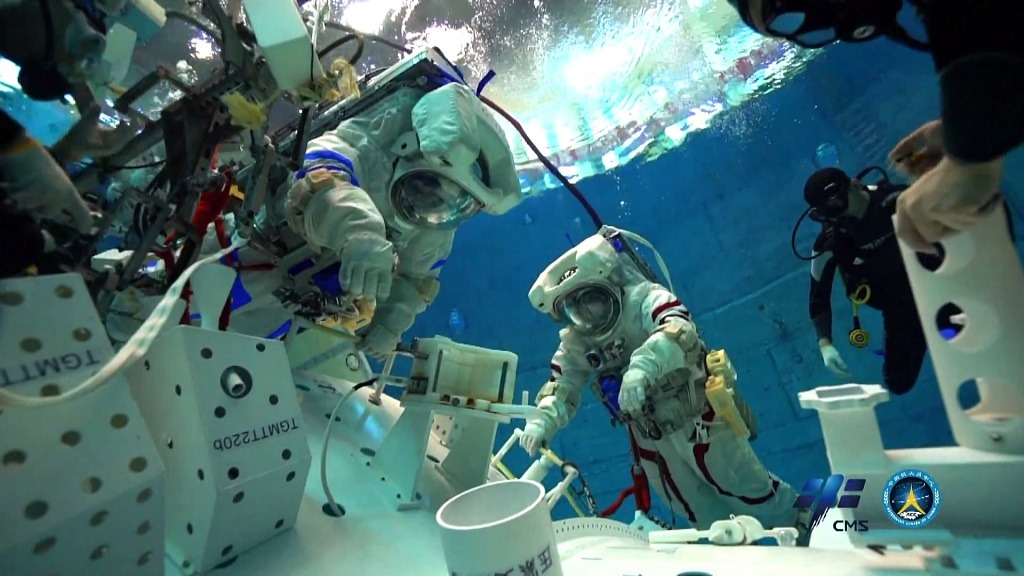

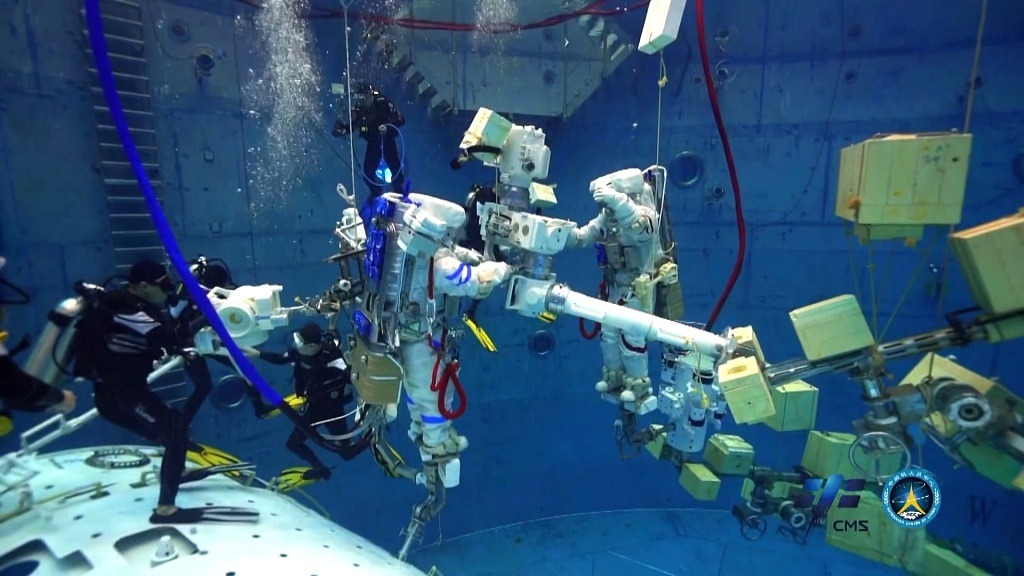

步數7 水下模擬出艙訓練

水下失重訓練是國際公認最有效的失重模擬手段。在10米深的水槽中放置1:1的太空站或飛船模型,模擬太空失重環境,讓太空人體驗和熟練掌握太空出艙活動操作的方法和技巧,包括開關艙門、艙外行走、艙外作業等。

訓練時,太空人身穿相當於艙外太空衣的水下訓練服,潛水員會調整訓練服上鉛塊的數量位置,使太空人的重量與水的浮力相抵,達到中性浮力狀態。

中國女太空人王亞平曾透露,她的水下訓練時間達上百小時,每次訓練要穿上200公斤重的水下訓練服,持續4至6個小時,體能消耗相當於跑完一次全程馬拉松。

延伸閱讀:水下模擬出艙行走 航天員日練六個鐘

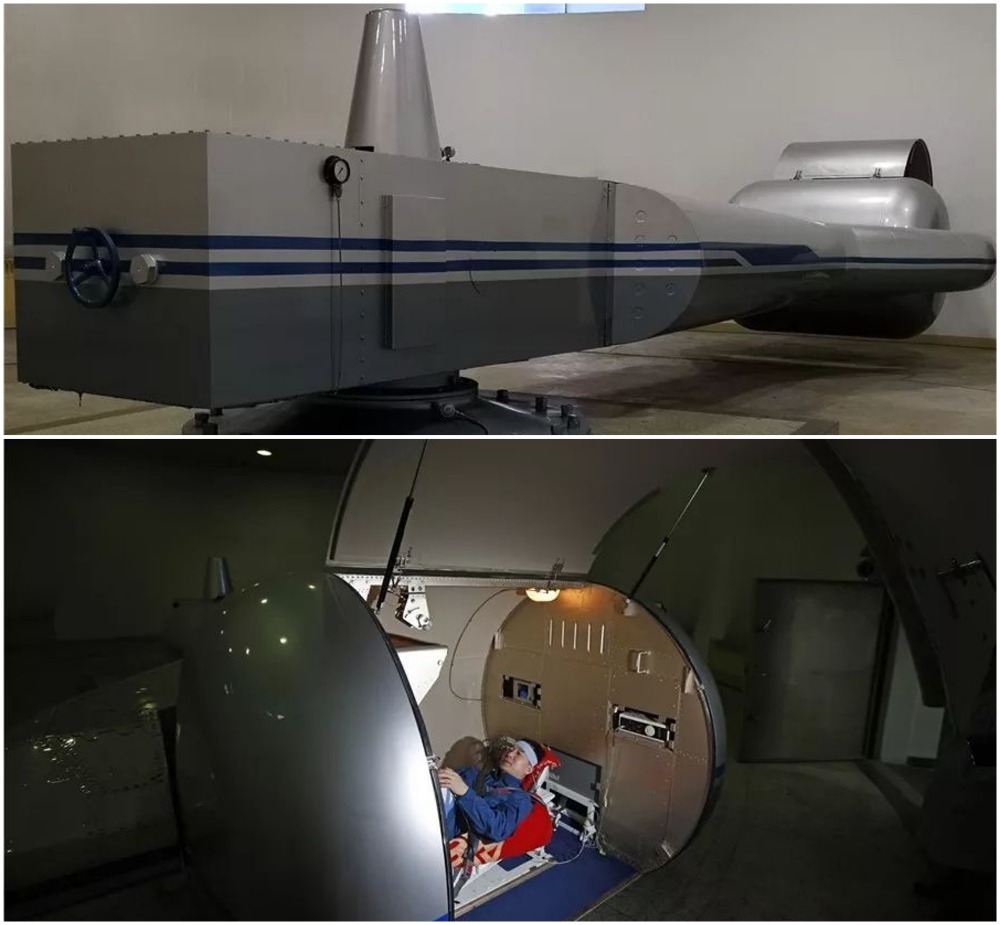

步數11 超重耐力訓練

超重耐力訓練稱得上是一項「魔鬼訓練」,太空人要在高速旋轉的離心機內承受8倍重力加速度(G力)訓練,而普通人群最大只能承受3至4倍重力加速度。訓練期間太空人的臉部肌肉會因為強大的牽扯力而嚴重變形,眼淚不自覺地往外流,同時感到呼吸困難,還會出現腦部缺血的情況,這時他們仍須完成各種技術動作。

超重耐力訓練的目的是讓太空人在飛船上升和下降的過程中都能承受巨大的過載,始終保持清醒並正確操作。

延伸閱讀:太空人的魔鬼訓練有多難?

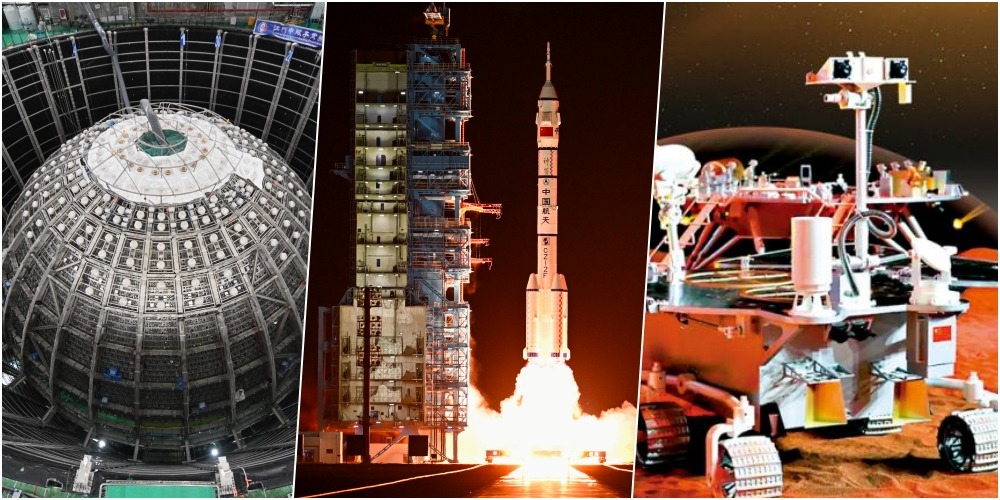

步數14 長征二號F火箭

長征二號F是現階段中國唯一的載人運載火箭,從楊利偉乘神舟五號一飛沖天,到2022年6月神舟十四號太空人執行建造太空站任務,都離不開它的舉托。長征二號F火箭發射成功率100%,被譽為「神箭」。

載人火箭除了要安全可靠、有足夠推力把載人飛船送上太空外,更必須具備逃逸救生系統,以保障太空人安全。長征二號F火箭的逃逸救生系統配備兩套控制設備,若主控制設備出現故障,可立即切換到備份繼續工作。

另外還配備了故障自動檢測處理系統,即在火箭等待發射階段和上升階段,可對故障進行自我檢測和診斷,並發出訊號。若故障發生時,太空人在發射塔而未進入飛船,即可跳進塔內的「逃逸布袋」逃生;若故障發生時,太空人已進入飛船,飛船即將或已經起飛,則自動故障檢測處理系統會啟動第二重逃逸設施──逃逸塔。

逃逸塔是長征二號F頂上像避雷針的部份。若故障出現在發射後120秒內,即火箭處於0至3.9萬米高度時,引擎便會點火,使逃逸塔帶著神舟飛船與火箭分離,並迅速離開火箭軌道,防止與火箭相撞。到了安全空域,飛船返回艙便打開減速傘,慢慢著陸。

延伸閱讀:長征二號F火箭有何獨門絕招?

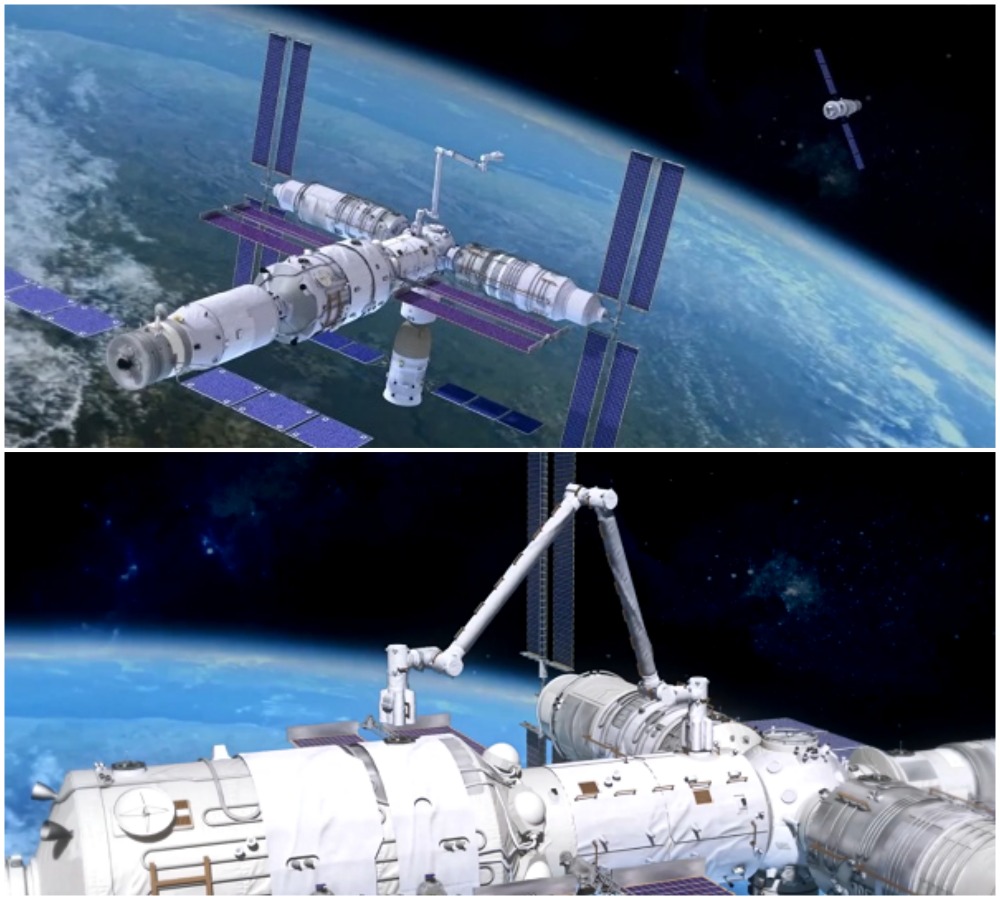

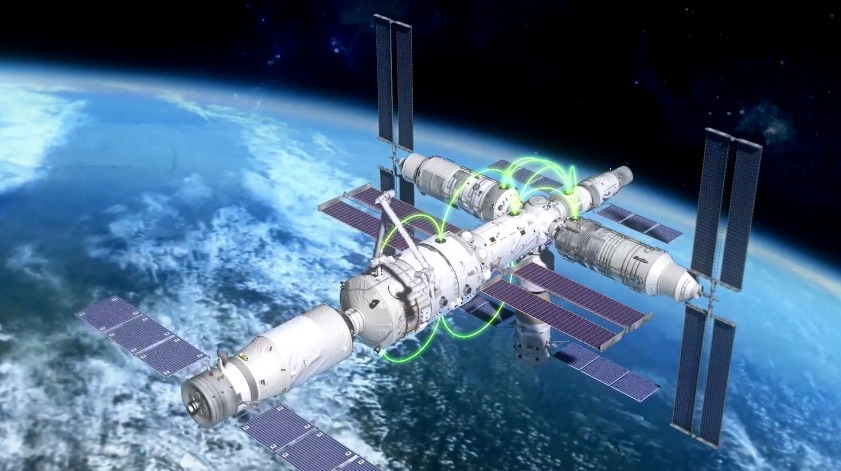

步數26 中國太空站機械臂

中國太空站機械臂由「天和」核心艙機械臂和「問天」實驗艙機械臂組成,前者是大臂,後者是小臂。

核心艙機械臂展開長度為10米,最多能承載25噸的重量,是空間站任務中的「大力士」,主要承擔艙段轉位、太空人出艙活動、艙外貨物搬運等8大類在軌任務;問天實驗艙的小機械臂要則「短小精悍」,長度只有約5米,承載能力為3噸,這個「小臂」的設計目的就是抓握中小型設備,進行更為精細化的操作。

大小機械臂可以獨立展開工作,也可以通過雙臂組合的方式,連接在一起使用,兩臂對接後長度達15米,可以擴大機械臂觸達範圍與距離。

15米長機械臂,已比國際太空站上歐洲機械臂的11.3米,以及日本的9.9米勝一籌,但比美國使用的長17.6米「加拿大臂2」稍弱。若要比較「爬行」轉移位置後的抓握能力,則中國機械臂更有優勢。

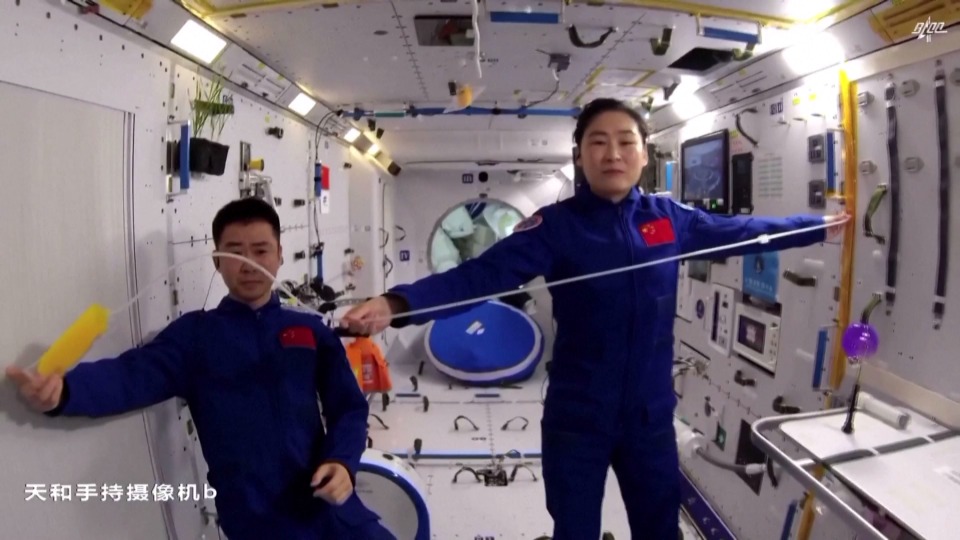

步數32 天宮課堂

「天宮課堂」始於2013年6月20日,中國女太空人王亞平在「天宮一號」進行首次太空授課,為全國中小學生演示失重環境下獨特的物理現象。從此之後,「天宮課堂」開始成為開展科學知識普及的國家品牌。

天和核心艙發射後,中國太空站進入在軌建造階段,「天宮課堂」更加活躍,中國太空人「變身」做太空教師,在九天之上向全球觀眾演示科學實驗並揭示背後的科學道理,激發了大眾特別是廣大青少年朋友探求科學規律、探索宇宙奧秘的熱情。

「天宮課堂」的備課過程並不簡單,除了有航天系統的專家參與,還有高校教師與科研人員、中小學老師等。在「天宮課堂」開課前,太空人亦需要反覆測試保證實驗效果。

步數34 如何在太空站如廁和洗澡

太空站內的如廁設施類似吸塵器,通過負壓引流收集排泄物,對尿液進行預處理和水氣分離,收集的尿液要進行處理回收水分,這些水分可以用於馬桶沖水。大便則要防腐處理,並進行減容封裝。

洗澡方面,太空人雖然不能享受和地球上一樣的淋浴和泡澡,但每人都能夠在一個「包裹式淋浴間」內,手持噴槍把自己擦拭乾淨;洗頭的時候,則是把浴帽套在頭上,用免洗的洗髮液揉搓,然後擦乾淨。

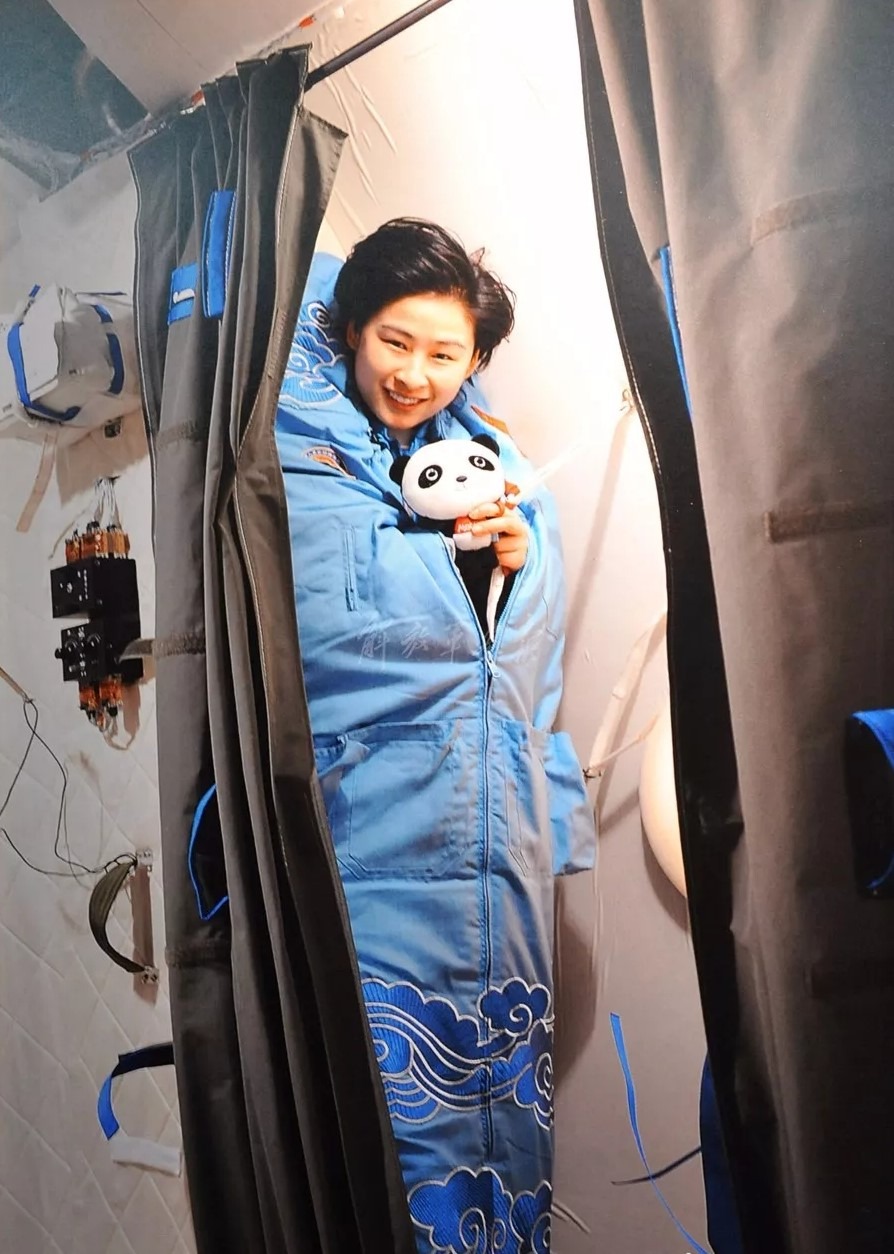

步數35 太空站睡眠區

在太空中,太空人也能實現「睡覺自由」。中國太空站為每位太空人安排了獨立睡眠區,確保睡覺不受干擾。

儘管「睡姿」不太影響太空人睡眠質素,但要睡得安穩安心,還需要一個太空睡袋,而且睡袋必須被固定在睡眠區,否則熟睡後呼吸產生的推力,便足以令太空人在太空站飄來飄去。

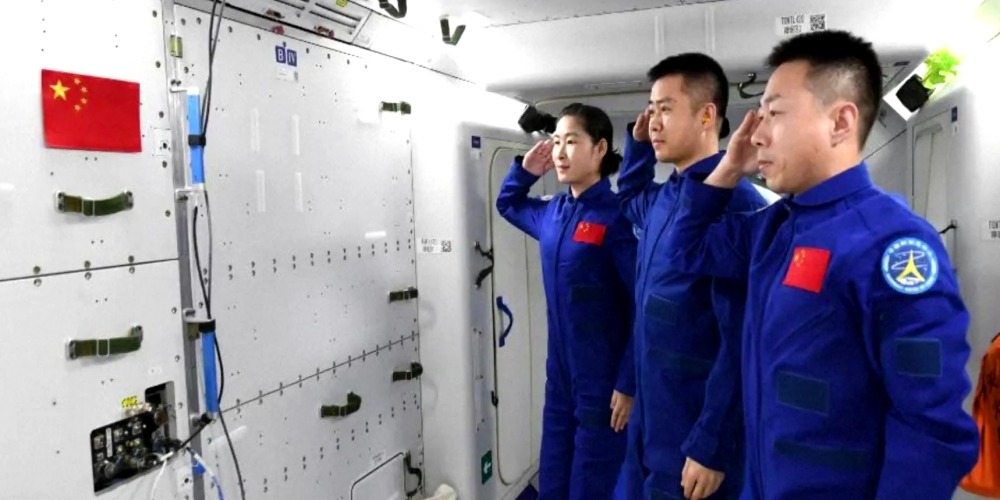

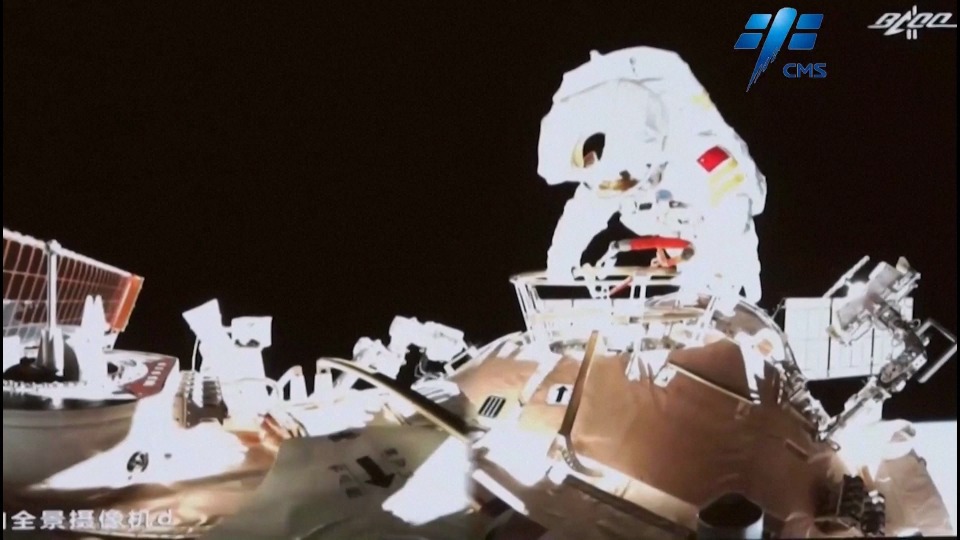

步數40 中國首位女太空人出艙

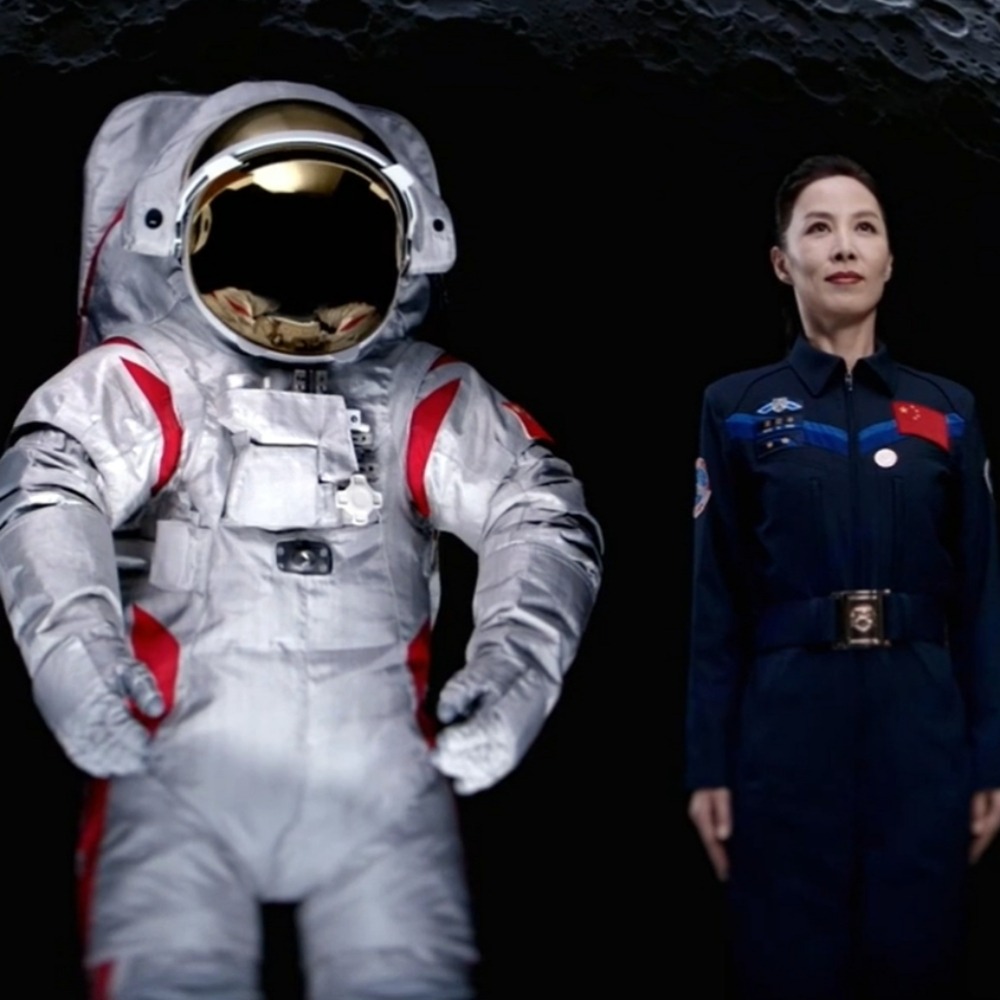

2021年11月7日,中國太空人翟志剛、王亞平先後從天和核心艙節點艙出艙。王亞平成為中國首位進行出艙活動的女太空人,標誌着中國女太空人首次實現「太空漫步」,體現了女性在航天領域地位和重要性的進一步提升。

中國科學家為此悉心準備,包括打造了一套更輕、穿着更合身,操作起來更輕巧靈活的「女版」艙外航天服。據王亞平憶述,出艙一刻感覺是打開了另外一個世界的大門,她飄出艙外,置身浩瀚宇宙、盡享天外之天。