刊登日期 : 2025-01-30

更新日期 : 2025-02-04

農曆新年我們到處拜年,不過,100多年前的深圳南澳蜑民,只有一天才有機會上岸進行傳統新年習俗,是哪一天呢?

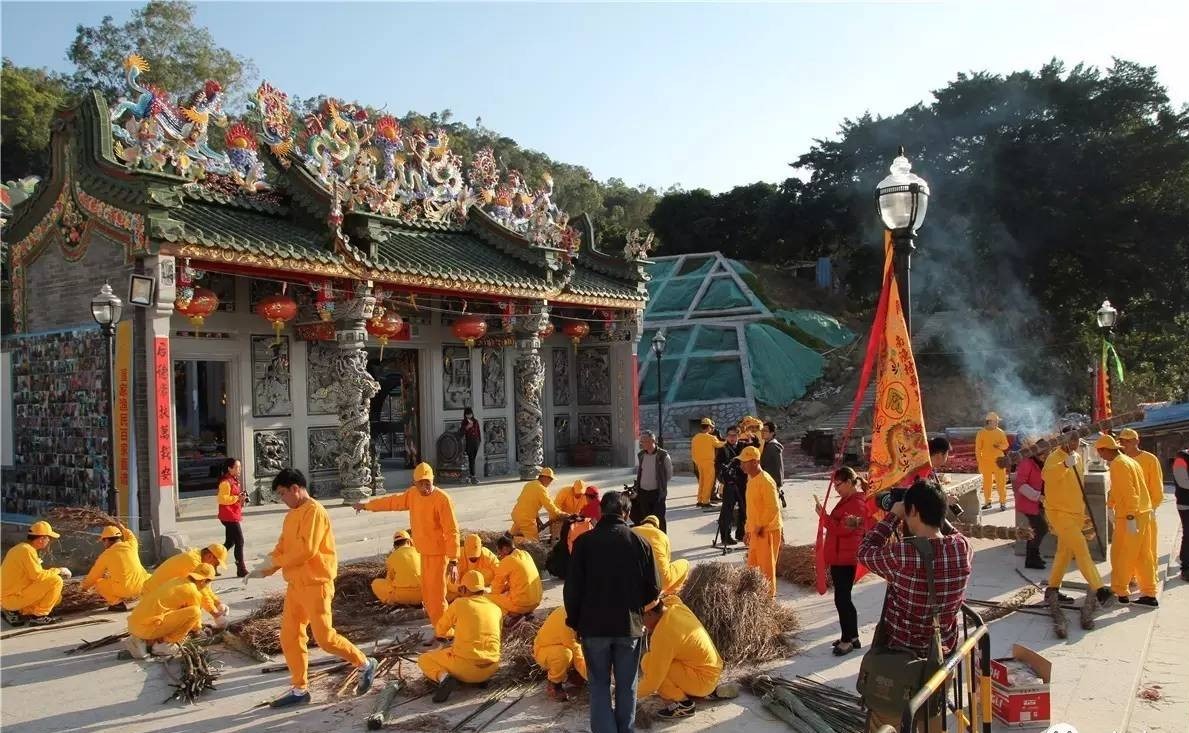

這一天就是農曆年初二了。這一天,南澳蜑民從天光開始割草、紥龍,直到黃昏點起草龍進行農曆新年祭祀習俗。

這麼複雜的儀式,必須在年初二這一天內完成,因此,就有南澳蜑民「一天龍」之名。究竟為甚麼只有一天才能上岸?「一天龍」是怎樣「誕生」的?

春節|南澳蜑家漁民 「媽祖」顯靈春節求平安

南澳漁民古稱「蜑民」、「蜑家佬」,是古百越族的一支屬水上生活、以漁獵為主的古老民系。

據《廣東風物志》記載,過去粵人「以舟為室,視水如陸,浮生江海者」。水上人受岸上人歧視不許上岸,也沒法受教育,在海上還要受到颶風大浪的威脅,因此,蜑民常常在船上架起香爐,朝天跪拜,祈求「媽祖」保佑平安。

南澳蜑民終年漂泊海上,沒受過教育,卻有一身紮草龍和舞龍的手藝,全因為他們傳承做得好,世代口耳傳授,才能以在沒受過教育沒有文字資料紀錄下,把「一天龍」(舞草龍)的傳統習俗傳承下來。

為甚麼要在年初二上岸紥草龍?

相傳100多年前的一個晚上,「媽祖」顯靈托夢,說過年時眾人合力舞動插滿香燭的火龍,可降服海上一切颶風,終年都可以風調雨順。正因為這個傳說,南澳漁民就開始了紮龍祭祭祀的傳統。

延伸閱讀:春節為甚麼要舞龍?認識中國文化的傳統圖騰

春節|年初二當天合力紮巨龍 天后廟前祭祀

由於他們以船為家,岸上沒房沒地,不能存放火龍,於是漁民就在那年的大年初二開始,組織年青人大清早合力上山割草,用草和藤枝樹葉扎起來,底部用竹枝支撑起,有達33節至60節,每一節由一人抬起,形成一條長長的的草龍,再在龍身插滿香枝,在黃昏天黑前送到天后宮前。

至於龍頭,則由數人合成用竹蘿、竹、藤等結紥而成,再用兩枝大電筒作眼睛,龍頭插滿香枝,形象生動。

等到晚上,於天后宮前奉上祭品後,在鑼鼓和鞭炮聲下,燃點起火草龍向天后及海神敬拜,再沿海灘向停靠在海灣上的各個船艇戶逐一送上祝福。

延伸閱讀:大灣區西部城市 過年習俗大不同

春節|祭祀後焚燒火龍 祁求風調雨順

一切儀式完成後, 隨即在沙灘上將火龍焚化,意指龍歸大海,希望來年風調雨順,漁獲滿載,各人都平安享福。

這個由「割草」、「紥龍」、「舞龍」、「化龍」一天內完成的儀式,是南澳蜑家漁民每年新春向天后和海神特有的致敬方式。

「一天龍」的習俗可以看到水上人家對大海的敬畏,也反映出漂泊海上沒處生根的漁民,用自己的方式,在有限的一天時間內向天神祁求保祐家人的原始之心。

列廣東非遺項目 蜑家漁民習俗獲認同

位於今天深圳市大鵬新區的南澳街道,雖然大都已經「上岸」定居,但祖先們過去「以舟為家、以漁為生、敬海畏海」的文化,令舞火龍的傳統習俗得以承傳下來,直到今天,舞火龍已成為了南澳蜑家漁民每年一度娛神娛己的慶典。

2006年,南澳舞草龍被深圳市評為首批非物質文化遺產保護項目,2007年更入選為廣東省第二批非物質文化遺產之一。