刊登日期 : 2021-12-31

1937年到1949年间沈从文先生转行前,已写过一些谈书法、木刻、美术、演剧以至文物保护的文章。他的《读展子虔〈游春图〉》就写于该时期。

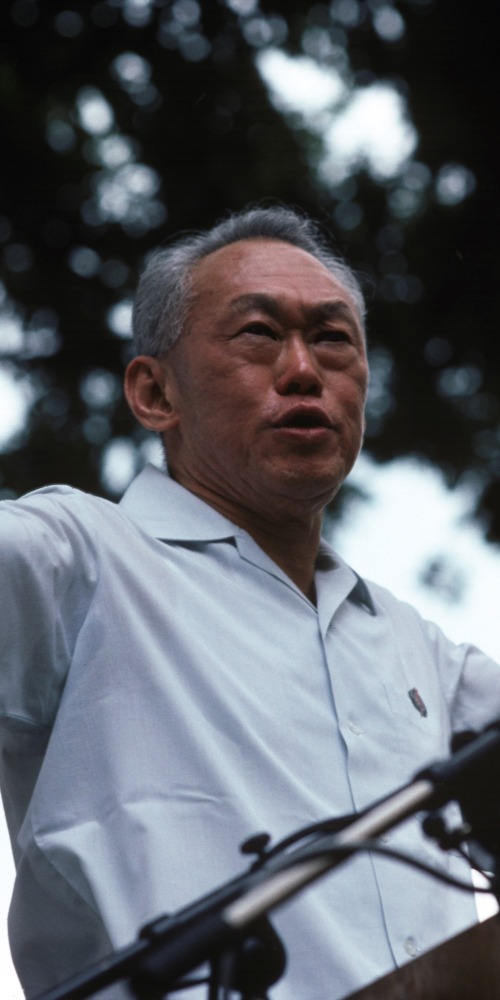

陈万雄:曾邀沈从文写书谈北京 惜最终未能成事

解放前住在北京,课余他最喜欢流连琉璃厂。这种兴趣用他的话说,“恰好住的地方是北京前门外一条小街上,向右走就是文化的中心,有好几百个古董店,现在看来,可以说是3000年间一个文化博物馆……可说是近30年我转进历史博物馆研究文物的基础。”(《从新文学转到历史文物》)

沈先生就曾生动地向我讲述过琉璃厂古董买卖的习惯和趣事,讲起来仍是很动情和兴趣盎然。也就是那回聊天中,启发我向沈老建议,请他写《北京六十年》,而且与他多次探讨过如何落实这项建议。可惜终未成事。直到现在,我相信如真能写成,毫无疑问,是他的另一传世之作。

对于历史和考古,沈先生非科班出身,属半途出家。早年学术界确有意无意的忽略。但是他的文物历史的研究成绩彰彰在目,成就斐然。还值得注意的是,他对中国历史文化研究的观念、方法、课题都能发人之未发,不拘绳墨,另出机杼,别具创见。

陈万雄:沈从文50年代推动史学革命 文物知识文献相印证

早在上世纪50年代初,沈先生已大力鼓吹文史研究必须结合文物,汲汲于推动中国历史文化研究的革命。他认为“用文物知识和文献相印证,对新史学和文化各部门深入一层认识,才会有新发现”。强调中国现存的“五百万卷书若没有人善于用它和地下挖出来的,或始终在地面保存的百十万种不同的东西结合起来,真的历史科学是建立不起来的!”这真有卓见。长期以来海内外充分认识到并身体力行的结合文物文献从事研究的学者并不多。

90年代后,学术趋向丕变,尤其近十年,中国历代流传有诸和几十年出土的大量文物,到近年才真正调动起来,结合文献作研究。逐渐催生了中国历史文化研究新观念、新方法和新课题的出现,启动了一场新史学和新文化史研究的来临。

沈先生能在史学革命之前的50年主张、倡导,确有过人的眼光和识见。(五之四)

延伸阅读:陈万雄忆沉从文 转投文物历史研究的表白

(经作者授权,转载自陈万雄《读人与读世》,标题及分段经编辑整理)