刊登日期 : 2022-10-29

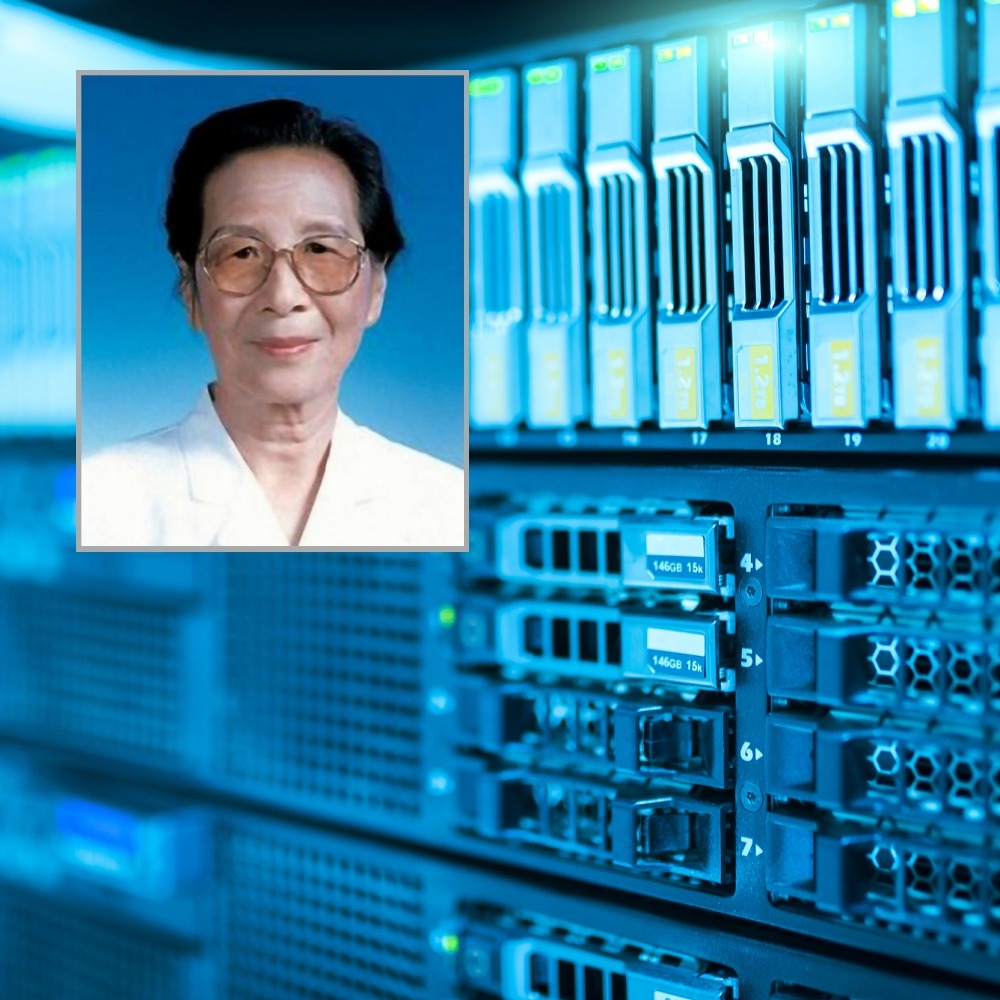

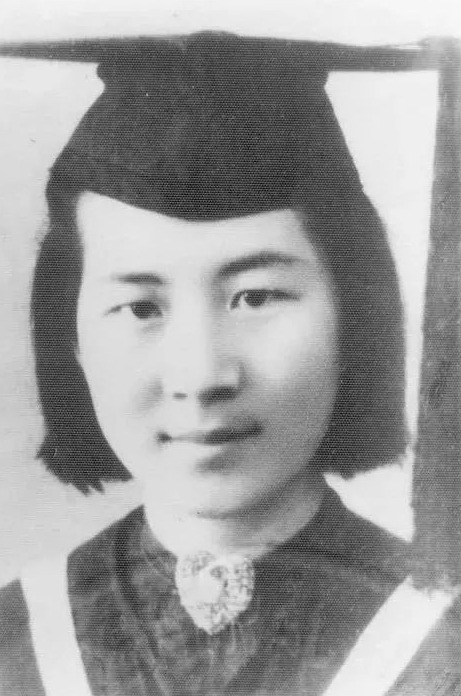

夏培肃的名字或许很多人没听过,但就是这位淡泊名利的女科学家,奠基了中国电脑(计算机)事业,并研制出第一部自主设计电脑;她还为国家培养了众多人才,门生顶起中国电脑领域半壁江山。被公认为“中国计算机之母”的夏培肃有什么永恒传奇?

夏培肃精通电子和数学 研发电脑最佳人选

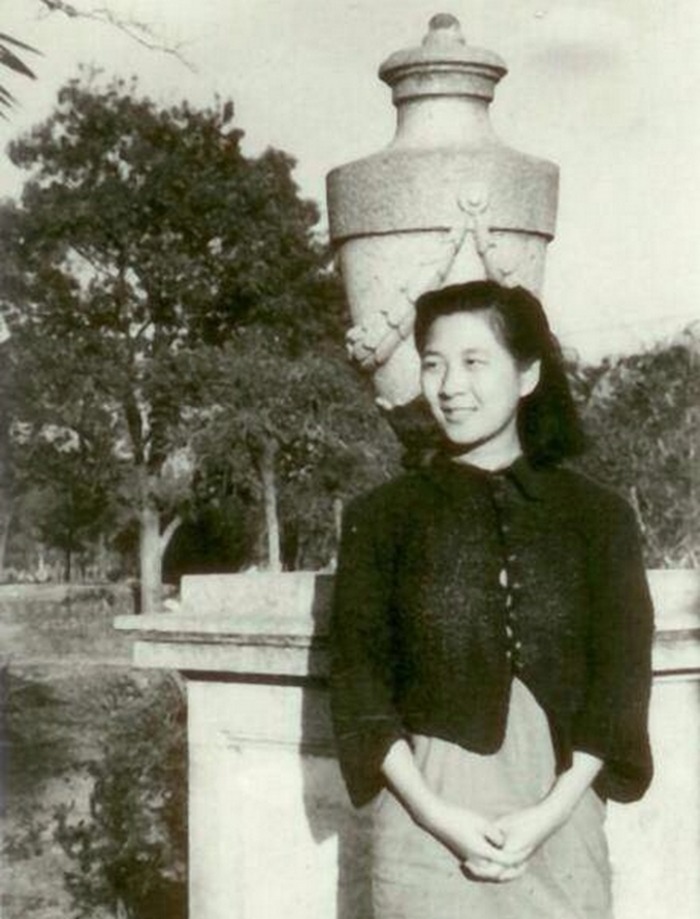

夏培肃1923年生于重庆一个教育世家,自小便是“学霸”,数理科尤为出色。为了实现工业救国的理想,她高中毕业后选择入读中央大学无线电专业,至1947年负笈英国,3年后取得爱丁堡大学博士学位;留英期间,夏培肃与早在大学时期认识的物理学家杨立铭结为伉俪。

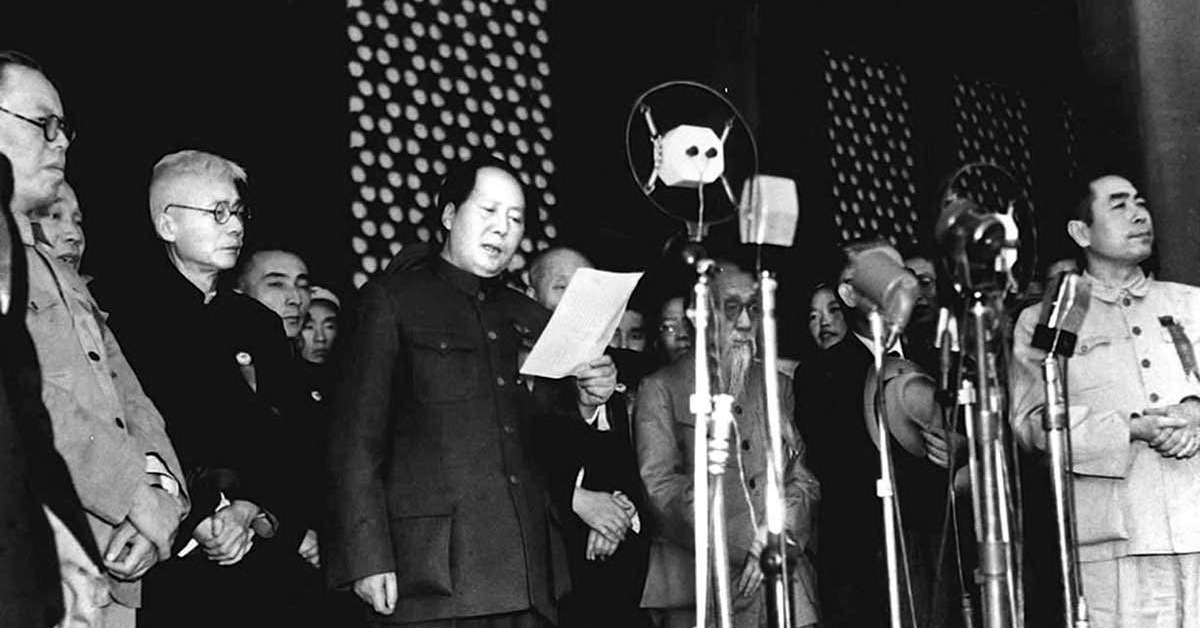

新中国成立,夏培肃和丈夫回到祖国参加建设,她被安排在清华大学电讯网络研究室工作。

1952年,时任中科院数学研究所所长的华罗庚提出发展中国电脑事业,并获国家支持,他挑选了懂电子又精于数学的夏培肃为3人科研小组的成员。

夏培肃后来谈及与电脑结缘经过时说:“一个人在一生中,常常会有一些改变命运的重要转折点。对于我来说,这个重要的转折点出现于1952年的一个晚上──我第一次谒见华罗庚教授时.....。”她的人生转折点,也是中国电脑研究的序幕。

上世纪50年代,电脑在全球界都是新学科,中国更从零开始,所以夏培肃和科研小组成员的工作困难重重。

他们要钻研电脑专业知识、开展研究,还开班培训更多电脑人才,可是手上资料极为有限,大家只好每天到图书馆查找英文期刊,零零星星地搜罗相关内容,然后一字一字抄录。

夏培肃编写首本讲义 翻译电脑用语沿用至今

作为培训班负责人,夏培肃还编写了《电子计算机原理》,这是中国第一本电脑科学讲义。

为大家能更好理解相关概念,她逐字推敲,把外文电脑用语翻译成中文,例如把“bit”翻译成“位”、把“memory”翻译成“存储器”等,很多名词沿用至今。

另一方面,自行设计电脑亦是小组的任务,但该工作因为当局从苏联引入图纸而一度停下来,到50年代后期才重启。惟当时科研小组另外两名成员已先后离开,只有夏培肃坚持下来,研发重担全部落在她肩上。

夏培肃不负众望,她无日无夜地工作,很快便完成电脑总体功能、逻辑、工程、部分电路及调试方案的设计,“我对计算机太着迷了,我满脑子、无时无刻不在想着计算机........”。

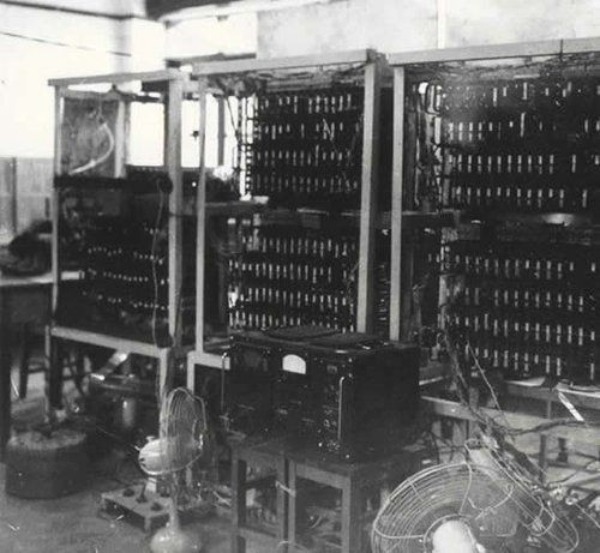

1960年,第一部中国人自行设计、代号“107”的电脑问世。

“107”当然不是现在大家常接触到的家用或办公室小电脑,它安装在中国科学技术大学一个60平方米机房内的大型电脑。除了为教程服务,它后来还被用于弹道、核反应堆射线能量等计算,助力中国国防科技发展。

夏培肃埋头研究 儿子意外掉水沟夭折

“107”是中国迈向电脑技术自立的第一步,有里程碑意义;在那个特殊年代,它还振奋了无数国人。

诚然,“107”与当时西方最先进电脑相比是有距离的,因为该电脑被公认为“中国计算机之母”的夏培肃,晚年接受传媒访问时曾坦言两者“差得远”,但她对“107”没有遗憾,“因为我中间培养了很多接班的干部,那给国家贡献的,可比一台计算机大多......”。

要说夏培肃的遗憾,是她为“107”埋头苦干之际,大儿子不慎掉进家中后院的水渠夭折,这是她永远之痛。

“107”之后,夏培肃继续为中国赶超世界先进水平努力,她先后研发出多类型电脑,又提出一系列先进应用理论,几乎每十年都出一个大成果。不过,她的成果有的学术性太强,一般人未能理解。

在做研究的同时,夏培肃还倾尽心血教书育人。除了研发“107”期间为国防、工业部门培养的700多人,她40年间还亲自指导了60多名研究生,很多都成了业界响噹噹人物,李国杰、胡伟武便是表表者;有传媒形容为,夏培肃的门生“顶起中国计算机领域半壁江山”。

夏培肃:不自主发展芯片将永远受制于人

而弟子们都不会忘记夏培肃反覆说的一句话:“我这辈子最大的心愿,是搞好中国的计算机事业。我们这代人没搞好,你要搞得比我好。”

另外,说夏培肃的故事一定要提到芯片。

早在上世纪90年代初,夏培肃多次致函相关部门,力陈“我国应开展高性能处理器芯片的设计,建议国家大力支持通用CPU芯片及其产业的发展,否则,中国在高性能计算技术领域将永远受制于人”。

30多年过去,夏培肃高瞻远瞩的话还是沉甸甸的。

现在,弟子之一的胡伟武正逐步实现夏培肃芯片不要受制于人的愿望。

他2002年做出了第一款中国拥有完全知识产权的通用芯片“龙芯一号”;为纪念恩师夏培肃从业50年,他将“龙芯一号”命名为“夏50”。目前“龙芯”系列仍在发展之中,向世界顶尖水平迈进。

2000年前后,夏培肃逐渐淡出科研一线,但她从没离开中国电脑事业。2014年8月27日,这位淡泊名利、为祖国发展贡献一生的女科学家与世长辞,享年91岁。

延伸阅读:新一代中国超级电脑将面世 或取代“富岳”重夺世界第一