刊登日期 : 2021-07-31

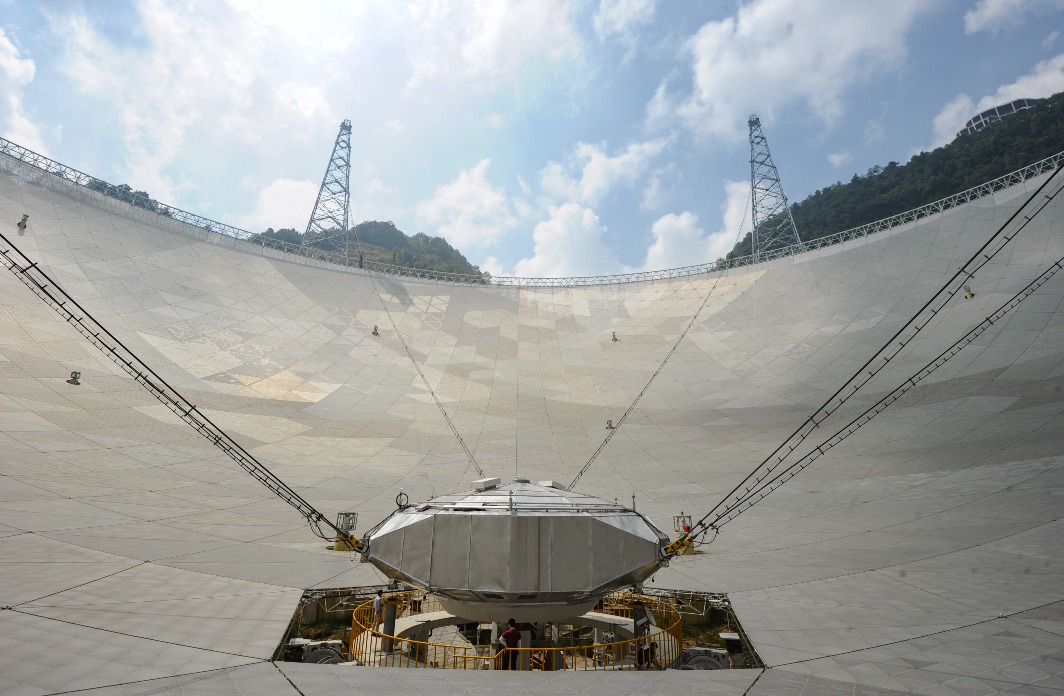

射电望远镜是人们探索宇宙的“眼睛”,其口径越大,“视野”越广;灵敏度愈高,“视力”愈好。目前全世界最大、最灵敏的500米口径球面射电望远镜(FAST),坐落于贵州喀斯特天坑中,被称为中国的“天眼”。这个重逾万吨的“中国天眼”,是怎样被安放在群山之间,又如何保证“视力”卓绝?数千名中国科学家、工程师和一线工人,用9年时间解答出了这道世界难题。

这个难题险令中国天眼“搁浅”

科学界有句话叫“百米极限”,即口径超过百米的射电望远镜,实现高精度是世界难题。“中国天眼”口径达到500米,精度达到了毫米级,最重要的一项关键技术就是独特的“索网结构”。

延伸阅读:中国“天眼”看穿百亿光年

4,450块反射面板组成的反射面,如同“天眼”的视网膜;由近9,000根钢索织成的索网,就如同肌肉和神经,将整个反射面板悬空固定,并控制其变换形状,可以“无死角”捕捉来自宇宙的讯号。

“这是世界上跨度最大、精度最高、工作方式最特殊的索网工程”,FAST总工程师姜鹏表示。

要实现反射面板的变形,组成索网的钢索,对抗疲劳性能要求极高,最大工作应力幅要达到500MPa,是国家标准的2.5倍,也就是每一根钢索,需要承受31吨至94吨的拉力变化。当时全世界同类钢索最高应力幅也只有250MPa,国内外都没有可借鉴的经验。在2010年、FAST开工前一年,索网实验的失败,险些让“天眼”工程搁浅。

中国天眼钢索实验:从1次到200万次

姜鹏对当年的“索网攻关”记忆犹新,形容“可能是有史以来最系统、最大规模的索疲劳试验”。他回忆,时任FAST总工程师、被称为中国“天眼之父”的南仁东,为找到合适的钢索,跑遍了大半个中国,一度每天只睡4个小时。

当时现成的钢索基本一拉就断,经过近百次失败和不断改进,团队终于研制出了超高耐疲劳钢索,在200万次回圈载入条件下可达500MPa应力幅,“国际上尚无先例”。

在落差150米、地形复杂的喀斯特天坑安装“索网”,也是史无前例的工程。

姜鹏形容,索网的成功安装,背后是几千名一线工人的血汗,“六千多根钢索,装错一根都不行。大型机械进不去,洞都靠人工挖,最深的洞38米,掉下一个小石子就会非常危险。”

中国天眼建设 获69项专利

从2011年开工建设,2016年建成启用,到2020年1月通过国家验收——9年时间里,中国科学家、工程师们攻克了无数难题,从专利数量可见一斑:发表论文300余篇,获得第一专利权人的授权专利69项,其中发明专利39项,实用新型专利30项。

延伸阅读:中国“天眼”成果 入选《Nature》2020年10大科学发现

通过国家验收后,“中国天眼”将全力投入科学观测。“希望它的科学成就比工程成就更大,这才是我们期待的结果。”姜鹏说。

延伸阅读:世界最大“天眼”成中国旅游新热点

延伸阅读:共享科技成果 “中国天眼”将向国际开放10%观测时间