刊登日期 : 2021-10-05

无论学术界中人以至学生,都不难认识到严先生(严耕望)的一生是一个纯粹的学者。严先生一生不追求事功,终身不渝一以贯之从事教程和学术研究。不过,我理解的严先生作为一个纯粹的学者,尚过于此。

陈万雄观老师待人接物 外圆内方不随波逐流

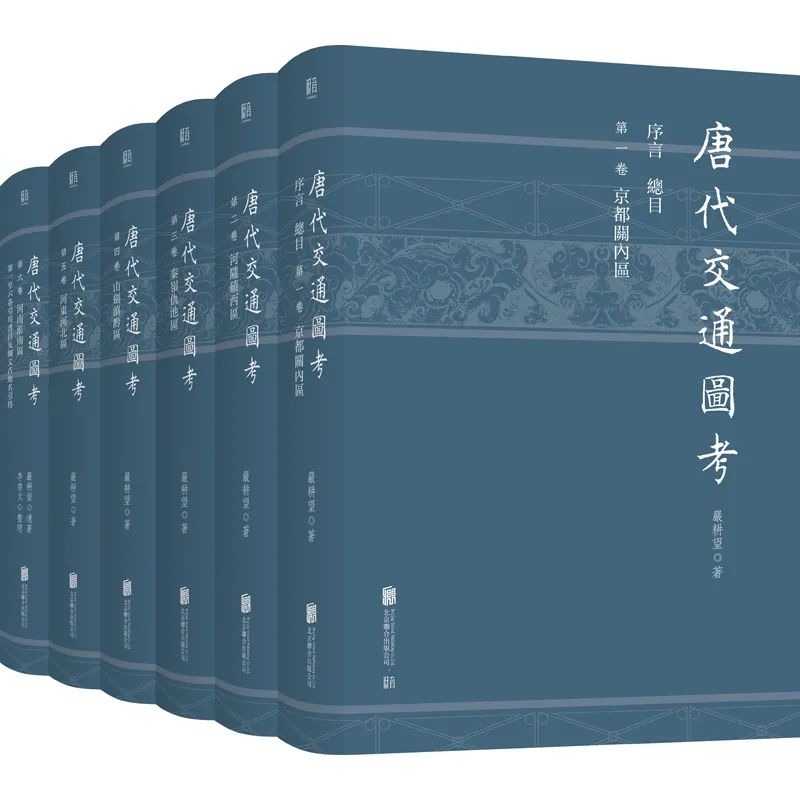

在他的《唐代交通图考》〈序言〉中,有一段话说:“再者,当代前辈学人晚年著述,往往寄寓心曲,有一‘我’字存乎笔端。余撰为此书,只为读史治史者提供一砖一瓦之用,‘今之学者为人’,不别寓任何心声意识。如谓有‘我’,不过强毅缜思之敬业精神与任运适性不假外求之生活情怀而已!”

这段话得见严先生是一个何等有过人识见和现代意识的学人,这是一段直透中国传统学人和知识分子性格本质的理解。这段话除肯定学术的科学性要求外,言中严先生是以一纯粹专家纯粹学者自重自傲,这种认识,不是多少学者甚乎饱受西方文化洗礼的学者所能认识到的。

中国读书人至今仍轻忽作为学者、文学家、艺术家、专业人士以至企业家的自重的独立价值,常要附丽于作一个知识分子以自傲,亦因此而容易混淆了公民与专业的不同身份,不管在朝在野自觉与不自觉也容易产生“帝王师”的思想意识。见着他的言行和文字,严先生并不是想像中那么传统,而有其相当现代观念的一面。在个人思想价值上,他也是一个外圆内方的人物。

陈万雄忆老师中古写作计划未完成 为中国学术史损失

严先生撰写的大量政治制度和历史地理著作,不易读,也难从中窥测他做学问的历程和门径。幸而他晚年接连由台湾商务印书馆出版了《治史答问》、《治史经验谈》、《钱穆宝四先生与我》三小册,流通港台。这是了解严先生学术以至研究近代学术思想史的重要文献。

为便于行世,我曾进言台湾商务张连生总经理,可以将三书合成,出版一较大开本的著作。张先生屡向严先生提出,都为严先生所婉拒,理由也不得要领。闻此,我专程到严先生府上,代张先生向严先生进言。才晓得严先生所以屡次婉拒出版合成大开本,是顾虑到年轻人的购买力。我告诉他时下学生不缺这些钱,如果他们愿意购读的话。小册子不显眼,反不利书店陈设,影响书的流通。严先生听我这一说才算点头同意。此合成本严先生说尚要新写二篇文章关于钱宾四先生的,以求完整。现在不清楚这合成本进行如何,新增二篇完成否。

严先生逝世时虽年逾80,属高寿。但在我们同学心目中,严先生淡薄名利、生活极有规律,按理可活得更长寿些。只是晚年太用功了,勤奋的地步和心力的消耗决不是一老年人所能负荷的。

或者严先生感觉时不我与,希望奋力完成他的宏伟学术长城。可惜天不假以年,中国中古历史地理计划尚未完成,已是遗憾;更重要的最少现今只有严先生积一生功力才能写好的中古人文地理的未动笔,更是中国学术史上的一大损失。

延伸阅读:陈万雄看王德昭老师的治学规模和气魄

学者到了晚年从事著作,有二种情况:一是多写无益,徒陈腔滥调;一是时不我与,让学术界留下永远及无可补偿的遗恨。严先生自是后者。(三之三)

(经作者授权,转载自陈万雄《读人与读世》,标题及分段经编辑整理)