刊登日期 : 2025-07-01

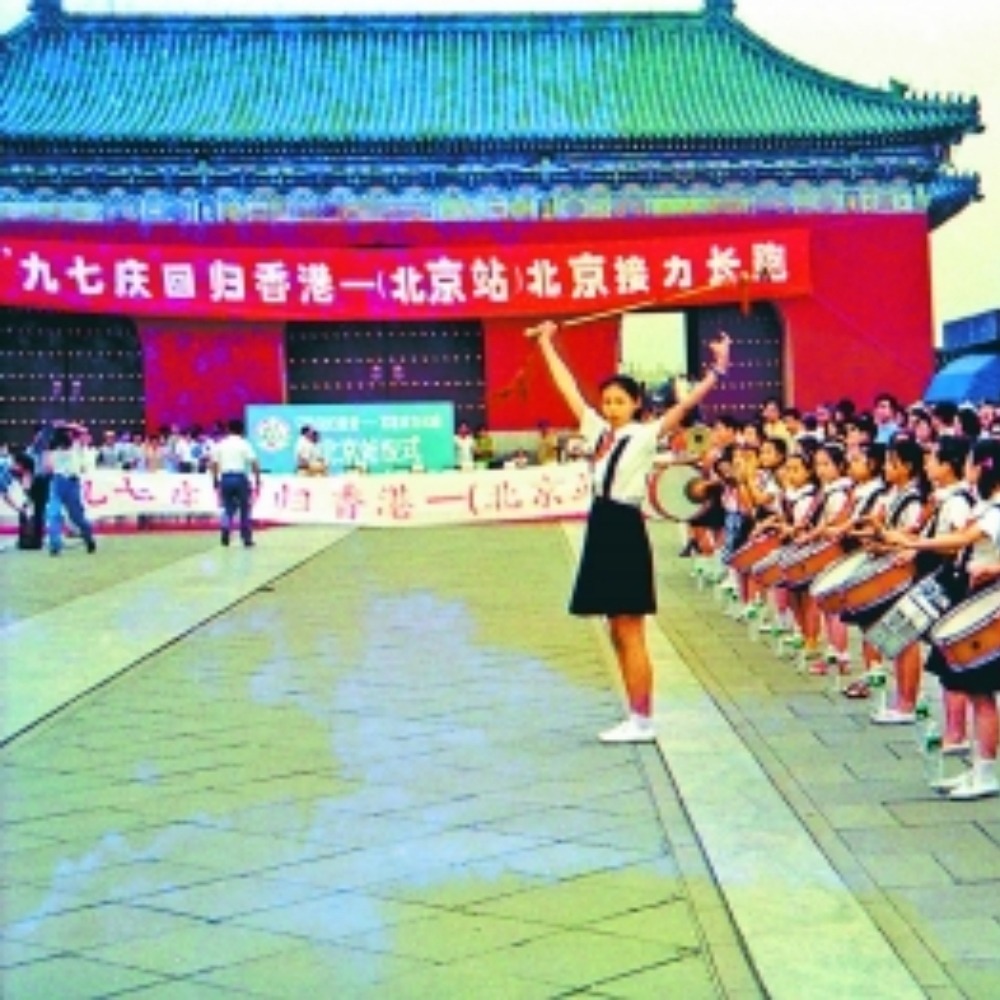

今天是香港回归27周年,让我们说一下“回归”这个词语。

回归有重回、回到的意思。1997年7月1日,祖国恢复对香港行使主权。对香港而言,就是正式回归祖国的大日子。

回归一词是出现于上世纪七八十年代,当时中英两国就香港前途问题不断交锋,英国希望延续对香港的管治,但中国表明要“收回香港”。

已故国家领导人邓小平曾于1982年明确表示:“关于主权问题,中国在这个问题上没有回旋余地。坦率地讲,主权问题不是一个可以讨论的问题。现在时机已经成熟了,应该明确肯定:一九九七年中国将收回香港。”

自始,不论是官方还是民间,回归一词开始更广泛地被使用。